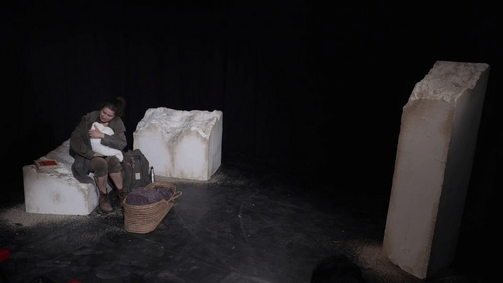

Du 26/08 au 01/09, à Cosne-sur-Loire (58), le Garage Théâtre organise la 5ème édition de son festival. En la cité bourguignonne, Jean-Paul Wenzel et sa fille Lou entretiennent depuis 2020 un original feu de planches. Attisé par une bande d’allumés, sous la conduite de Jean-Yves Lefevre… Une décentralisation réussie pour une programmation de haute volée.

Jean-Paul Wenzel n’est point homme à s’effondrer devant l’adversité ! Que la Drac Île-de-France lui coupe les subventions et l’envoie sur la voie de garage pour cause d’âge avancé ne suffit pas à l’intimider… Avec le soutien de sa fille Lou et d’une bande de joyeux drilles, il retape alors « au prix de l’énergie de l’espoir, et de l’huile de coude généreusement dépensée » selon les propos du critique Jean-Pierre Léonardini, un asile abandonné pour voitures en panne : en 2020, les mécanos nouvelle génération inaugurent leur nouvelle résidence, le Garage Théâtre ! Loin des ors de la capitale, au cœur de la Bourgogne profonde, à Cosne-sur-Loire, bourgade de 10 000 habitants et sous-préfecture de la Nièvre…

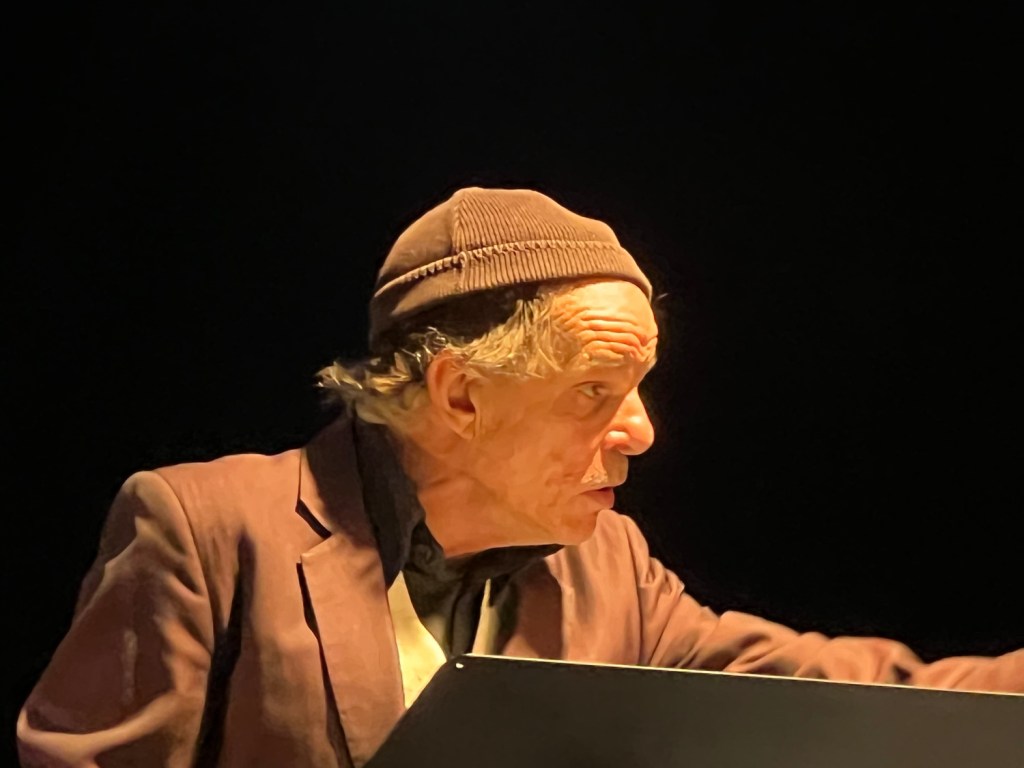

Wenzel est connu comme le loup blanc dans le milieu théâtral. Comédien, metteur en scène et dramaturge, avec une bande d’allumés de son espèce, les inénarrables Olivier Perrier et Jean-Louis Hourdin, il co-dirige le Centre dramatique national des Fédérés à Montluçon durant près de deux décennies. Surtout, il est l’auteur d’une vingtaine de pièces, dont Loin d’Hagondange, un succès retentissant, traduite et représentée dans plus d’une vingtaine de pays, Grand prix de la critique en 1976. Depuis quatre ans maintenant, le Garage Théâtre accueille donc à l’année des compagnies où le public est convié gratuitement à chaque représentation de sortie de résidence. À l’affiche également un printemps des écritures où, autour d’un atelier d’écriture ouvert aux habitants de la région, sont conviés des auteur(es) reconnus comme Michel Deutsch, Marie Ndiaye, Eugène Durif… Enfin, du 26/08 au 01/09, se tient le fameux festival organisé par la Louve, du nom de la compagnie de Lou Wenzel : au programme théâtre, musique et danse avec des spectacles accessibles à tout public.

Dès l’ouverture des portes, aux nouveaux mécanos se greffe l’association Les Amis du Garage dont Jean-Yves Lefevre, le local de l’étape, assume désormais la présidence. Fort de sa soixantaine rugissante, l’ancien informaticien et pilote d’engins en tout genre survole l’événement et anime avec doigté et convivialité la joviale bande d’allumés ! Derrière un faux air débonnaire, l’homme cache en fait moult compétences, « j’ai piloté à peu près tous les types d’engins volants, du parapente à la montgolfière en passant par l’avion, l’ULM, l’hélico… Mes seuls diplômes professionnels étant dans le domaine de l’arboriculture, je côtoie les nuages » ! Après un double choc existentiel tant merveilleux que douloureux (la naissance de sa fille, plus tard le décès de sa compagne), il quitte la Savoie pour rejoindre la Nièvre, « terre d’une partie de mes ancêtres » et plus précisément Cosne-sur-Loire, « lieu dans lequel j’ai la chance et l’honneur de rencontrer la famille Wenzel et son Garage ».

Ayant bourlingué à Paris et en région parisienne, l’homme avait eu l’occasion de fréquenter parfois le monde du théâtre. « Habitant à proximité du bois de Vincennes, j’ai eu la chance d’assister aux spectacles d’Ariane Mnouchkine : grande révélation quand on a plutôt assisté à du théâtre de boulevard… ». Lors de son installation en bord de Loire, c’est la découverte du premier festival d’été du Garage, la rencontre avec le comédien Denis Lavant, Jean-Paul et Lou Wenzel. « Nous tombons en amitié, on se voit désormais plusieurs fois par semaine ». Au printemps 2021, ils décident à plusieurs de monter l’association Les amis du Garage Théâtre. L’objectif ? « Aider et seconder nos amis artistes dans les tâches extérieures aux spectacles (travaux, communication, billetterie, gestion du bar et de la restauration durant les deux festivals annuels) », confie Jean-Yves, « notre association est devenue, je le pense, indispensable au bon fonctionnement de ce bel espace de culture ». Un bel espace assurément, professionnels du spectacle vivant et critiques dramatiques en attestent, où plaisir du vivre ensemble et partage d’émotions fortes transpirent de cour à jardin !

Avec son enthousiasme communicatif, le chef de bande le reconnaît, « depuis notre premier contact, que d’émotions, que de belles rencontres ! Une foultitude de spectacles de qualité tout au long de l’année avec la présence sur scène de grands noms du théâtre, de la danse, de la littérature… Et l’énorme chance pour moi de partager des moments rares autour d’une assiette avec tous ces artistes qui ont tant à raconter et à partager ». Aujourd’hui, l’apport culturel et artistique du Garage Théâtre déborde au-delà de la sphère nivernaise. Frontalière du Cher, de l’Yonne, du Loiret et proche de Paris, la petite entreprise Wenzel et consorts attire des spectateurs en provenance de toute la France ! « La ministre de la Culture annonçait, au lendemain de sa nomination, qu’il fallait défendre la culture en milieu rural », se souvient Jean-Yves Lefevre, « force est de constater que les mots étaient vains, le budget de la culture en 2024 ayant été divisé par deux ! ».

« Ici pourtant, on ne baisse pas les bras, on y croit, les spectateurs sont de plus en plus nombreux. Moult représentations se donnent à guichet fermé et nous avons de plus en plus de propositions de bénévoles pour soutenir la structure. Ici on se connaît tous, pas moyen de faire vingt mètres sans saluer quelqu’un, les retours sur le plaisir et l’émotion ressentie par les spectateurs locaux nous donnent envie de nous investir encore et encore. Ce théâtre est un poumon nécessaire à de nombreuses personnes, dont je fais partie, sans le Garage Théâtre j’aurais quitté la région ».

Outre l’organisation de deux festivals (été et Printemps des Écritures), le Garage Théâtre propose tout au long de l’année différents spectacles. Et régulièrement des sorties de résidence avec entrée gratuite, ce qui offre la possibilité à certains, persuadés que le théâtre « c’est pas pour nous », de constater que le théâtre contemporain est à la portée de tous, qu’il n’est nullement besoin d’être un intellectuel pour comprendre et apprécier. Seul ou en meute, rendez-vous donc en bord de Loire, osez hurler ou chanter votre ralliement à la Louve compagnie. C’est acquis, vous en repartirez libérés et conquis ! Yonnel Liégeois

Le Garage Théâtre, 235 rue des Frères Gambon, 58200 Cosne-sur-Loire (Tél. : 03.86.28.21.93/le.garage.theatre@gmail.com). Pour tout savoir sur le Garage et son festival, un petit clic pour le grand choc : Jean-Yves Lefevre et les Amis du théâtre vous disent tout !

Chantez, Dansez, Jouez : moteur !

Lundi, 26/08 : La surprise du jardin, à 19h. Un grand singe à l’académie d’après Franz Kafka, par la compagnie Singe debout à 21h.

Mardi, 27/08 : La surprise du jardin, à 19h. Ma distinction, récit de vie d’un fils d’ouvrier devenu artiste, par Lilian Durriau à 21h.

Mercredi, 28/08 : la surprise du jardin, à 19h. Musicalopithèque, du paléolithique à aujourd’hui en acoustique, par Jean-Jacques Lemêtre à 21h.

Jeudi, 29/08 : La surprise du jardin, à 19h. Extra visibilia, voyage intemporel-peinture et danse, par Sylvie Cairon et Céline Gayon à 21h.

Vendredi, 30/08 : La surprise du jardin, à 19h. Le nain de Pär Lagerkvist, avec Denis Lavant dans une mise en scène de Laurent Laffargue à 21h.

Samedi, 31/08 : La surprise du jardin à 19h : « Ça va trinquer ! » dans le jardin et même encore plus loin, des vignes du Sancerre aux côtes africaines…avec les inénarrables et fantasques Jean-Pierre Bodin et François Chattot. Les coloniaux d’Aziz Chouaqui, avec Hammou Graïa dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli à 21h.

Dimanche, 01/09 : L’auberge espagnole ouverte à toutes et tous, à partir de 13h. Un ultime moment de partage dans le jardin entre quiches et salades, tartes et gâteaux… Avec une très belle surprise, un secret bien gardé !