Sur grand écran est sorti Frantz Fanon, le film d’Abdenour Zahzah tourné à Blida en Algérie, là où l’écrivain et médecin vécut et travailla pendant trois ans. Une plongée dans un monde colonial aliénant, la folie partagée de toute une population à l’heure où éclate la guerre d’Algérie. Paru sur le site Arts-chipels, l’article de notre consœur et contributrice Mireille Davidovici.

Abdenour Zahzah, natif de Blida et un temps directeur de sa cinémathèque, avait déjà réalisé un documentaire sur Fanon à Blida (Franz Fanon. Mémoires d’asile, 2002). Il transpose ici cette histoire en une fiction largement nourrie par la documentation rassemblée lors de son film précédent, tirée des archives de l’hôpital. Il a puisé dans le journal des consultations tenu par Fanon et dans les notes qui constituent le noyau du chapitre Guerre coloniale et troubles psychiatriques de son livre Les damnés de la terre.

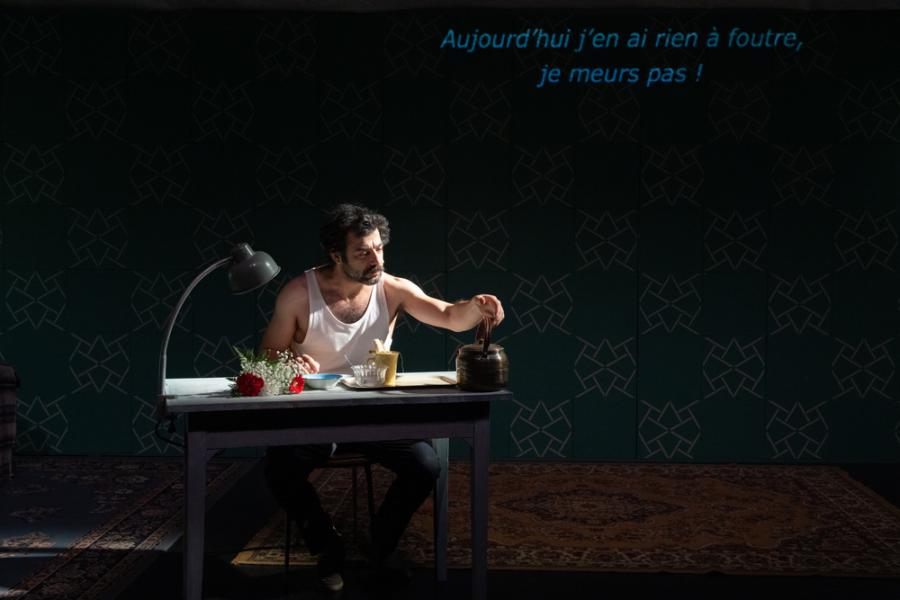

C’est à Blida que Frantz Fanon a forgé sa pensée politique sur la colonisation, notamment en contact avec le Front de Libération Nationale algérien (FLN) qu’il a rejoint, expulsé après sa démission. Tourné dans cet hôpital et dans le logement de fonction occupé à l’époque par le docteur et son épouse, devenu musée, le film reste à la frontière du documentaire. Effet renforcé par les paroles prêtées aux comédiens, pour la plupart amateurs, transcrites des témoignages recueillis par le réalisateur auprès du personnel de l’époque. Le choix du noir et blanc amplifie le côté images d’archives, mais les séquences sont mises en scène et jouées sous une direction d’acteurs méticuleuse. Avec la même conviction que son modèle, Alexandre Desane investit salles, coursives, bureau, jardins que le héros arpenta pendant trois ans. « J’ai cherché à m’approcher de ce que cela signifiait d’être un jeune psychiatre noir venu de France pour soigner des patients algériens en Algérie, colonie française », commente l’acteur d’origine haïtienne.

Ouvrir les murs et les idées

Un long couloir, une porte verrouillée : une femme s’y cogne en pleurant, jusqu’à la crise de nerfs. Des blouses blanches l’emportent pour un électrochoc. Ces premières images disent la violence de la psychiatrie en ce temps-là. C’est un fringant jeune homme, fier de sa nomination de médecin chef, qui franchit le porche de l’imposant édifice à colonnes, au milieu d’un parc. Dès son arrivée, sa couleur de peau suscite la méfiance parmi le personnel, en particulier du directeur et de ses collègues, d’autant qu’il va tout de suite imposer dans son service les préceptes de son professeur, François Tosquelles, pionnier de la « psychothérapie institutionnelle » au centre hospitalier de Saint-Alban (48) où il fit ses classes. « On n’y distingue pas les soignants des soignés », explique-t-il. Il s’agit de traiter les aliénés comme des individus à part entière et non pas comme des « fous », en transformant le milieu interhumain de l’hôpital.

Sous nos yeux, le pavillon des femmes, où ces pauvres créatures erraient lamentablement, se transforme en un lieu de vie : métamorphosées, les malades prennent leur quotidien en main, créent un atelier de couture et participent à des groupes de parole. La tâche est plus difficile au pavillon des musulmans où il est ensuite affecté. Là, ce n’est que rage, désespoir, prostration… Des morts-vivants. « On n’attache pas des humains à des arbres », reproche-t-il à un infirmer maltraitant. Il entreprend de former le personnel à ses nouvelles pratiques. « Il faut ouvrir les murs, les visages, les idées […] Le malade doit se reconnecter avec la société ». Ainsi, les patients construisent un terrain de football et aménagent un « café maure » au sein de l’hôpital. L’ambiance est aux jeux de ballon, la confiance renaît.

Malgré les résultats, Fanon se heurte aux préjugés raciaux de la plupart de ses collègues. La psychiatrie coloniale française considérait, sur des bases pseudo-scientifiques, les sujets « musulmans » comme portés par des instincts animaux, à l’instar des populations colonisées, inférieures par nature. « L’indigène nord-africain, dont le cortex cérébral est peu évolué, est un être primitif. […] Hâbleur, menteur, voleur et fainéant, le Nord-Africain musulman se définit comme un débile hystérique, sujet, de surcroît, à des impulsions homicides imprévisibles ». Loin de se laisser démonter par ces énoncés, pétris de racisme, portés par la plupart des médecins français et surtout par le directeur de l’hôpital (antipathique Nicolas Dromard), le jeune homme poursuit son travail thérapeutique. Il sait convaincre les soignants, en particulier les infirmiers arabes dont il se fait des alliés. Et ces débats alimentent son deuxième livre, les Damnés de la terre, qu’on le voit rédiger, dans le silence de son luxueux appartement, sous le regard approbateur de sa femme, Josie, interprétée par Chaharazad Kracheni.

Domination coloniale et aliénation

De la condition de colonisé à celle d’aliéné, il n’y a qu’un pas que Fanon franchit au contact des militants du FLN présents parmi le personnel et des combattants qu’il rencontre ou abrite clandestinement. De guerre lasse et pris entre deux feux (l’État français et le FLN), il remet sa démission à Robert Lacoste, gouverneur de l’Algérie et ministre dans le gouvernement Guy Mollet. Désormais célèbre, une lettre fracassante où il dénonce le système colonial, déclencheur pathogène contre lequel, à son poste de médecin, il ne peut rien : « La folie est l’un des moyens qu’a l’homme de perdre sa liberté. […] Je me dois d’affirmer que l’Arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Le statut de l’Algérie ? Une déshumanisation systématisée ».

Le cinéaste s’en tient prudemment au terrain médical de l’asile, creuset de la pensée de son héros. Contrairement au récent biopic de Jean Claude Barny qui suit le psychiatre jusqu’à son engagement dans la résistance, où il rejoint en Tunisie Abane Ramdane rencontré à Blida, le réalisateur algérien n’aborde pas les règlements de compte qui sévirent entre dirigeants du FLN, leurs différents idéologiques et l’assassinat d’Abane Ramdane par les siens, pour avoir dénoncé les dérives militaro-dictatoriales des « colonels ». Franz Fanon dévoile peu l’intimité du médecin. Il le montre surtout en praticien qui répare les êtres brisés en les reconnectant avec eux-mêmes, par la parole et le mouvement, ainsi qu’en les resocialisant. En scientifique, il analyse les ravages psychiques de la domination, du racisme et des violences de la guerre.

Une pensée d’une criante vérité

La caméra d’Abdenour Zahzah filme au plus près patients et personnels au quotidien, un monde clos mais qui ne reste pas à l’abri du chaos algérien. Ce film en forme de chronique évoque une pensée politique toujours actuelle et incite à lire, ou relire, Les damnés de la terre, L’An V de la révolution algérienne ou les récents Écrits sur l’aliénation et la liberté, où l’on trouve deux pièces de théâtre écrites durant ses études de médecine et des articles publiés dans le journal El Moudjahid après 1958. Les textes de celui qui mourut prématurément à trente-six ans d’une leucémie en 1961, avant d’avoir vu la libération de l’Algérie, restent d’une criante vérité. Si la colonisation s’approprie les territoires, les ressources et les sols, elle s’empare aussi des esprits par l’humiliation et la déshumanisation, le dominateur ravalant le colonisé au statut d’être inférieur. Mireille Davidovici

Franz Fanon, un film d’Abdenour Zahzah (Atlas Film Production, 1h31, noir et blanc). Frantz Fanon, œuvres (Peau noire, masques blancs/L’An V de la révolution algérienne/Les damnés de la terre/Pour la révolution africaine. Éd. La Découverte, 800 p., 30€). Toujours disponible sur le site de Radio France, les Grandes Traversées de France Culture : Frantz Fanon l’indocile, le podcast d’Anaïs Kein en cinq épisodes.