Au théâtre de la Ville-Les Abbesses, à Paris, Brigitte Jaques-Wajeman présente Vie et destin. La metteure en scène feuillette pour nous l’œuvre de Vassili Grossman. Avec fidélité et modestie, les comédiens nous entraînent au sein de la Russie soviétique, la bataille de Stalingrad en toile de fond.

Vassili Grossman (1905-1964), à la manière du Guerre et Paix de Léon Tolstoï, signe une ambitieuse fresque romanesque dépeignant l’épopée soviétique. Il s’y attelle à la fin des années 1940. Achevé en 1959, Vie et destin, à rebours de l’histoire officielle de l’URSS, s’avère un véritable brûlot. Il est saisi par le KGB au domicile de l’écrivain. Selon le bureau politique, malgré le dégel khrouchtchévien et la renommée de l’auteur, il donnerait une mauvaise image du pays, en établissant un parallèle entre le stalinisme et le nazisme, et en défendant la morale chrétienne, sans compter des sympathies à l’égard de Trotski. Deux copies, déposées par l’auteur chez des amis, permettront au texte de passer à l’Ouest sous forme d’un microfilm, et d’être édité en Suisse en 1980. Vassili Grossman, mort en disgrâce en 1964, sans avoir pour autant été déporté, ne verra pas non plus le roman publié dans son pays en 1988.

Un laboratoire de théâtre

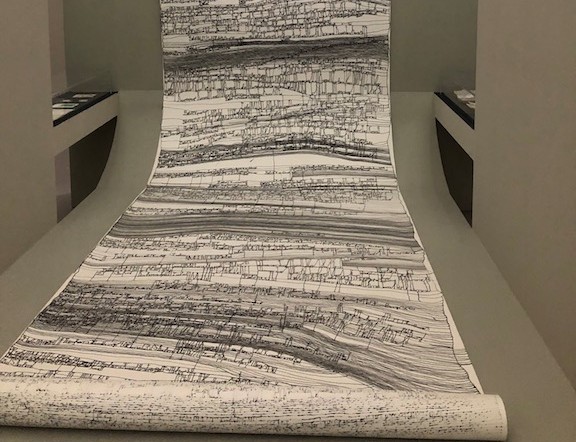

Neuf comédiens autour d’une longue table de travail nous content cette saga, passant habilement de la narration à des scènes dialoguées. Sur le plateau nu, de hauts rideaux en fond de scène, découvrent partiellement les coulisses, où costumes et accessoires sont à disposition des interprètes pour incarner les nombreux personnages qui se croisent dans le roman. Une casquette coiffe un militant bolchévik, un manteau de cuir noir habille un SS nazi, une canne souligne le grand âge et la sagesse d’un ancien menchévik, un châle et manteau deviennent les attributs d’une déportée juive… Les acteurs endosseront aussi la vareuse de Staline, des uniformes militaires, les tenues décontractées de jeunes femmes… En trois heures de spectacle, il s’agit de traverser plus de mille pages. D’un épisode à l’autre, les artistes – indifféremment hommes ou femmes – compulsent devant nous l’ouvrage de Vassili Grossman, nous guidant aux croisements d’existences bousculées et de débats passionnés.

« Il s’agit de mettre en scène ce livre-monde, du glissement de l’écriture à la prise de parole du théâtre. Dans le livre, ce sont les pages qui concernent la question de la soumission qui seront, lues, jouées, interrogées par les acteurs », confie Brigitte Jaques-Wajman.Tout en retenue, ce travail théâtral tient le pathos à distance et recourt parfois au burlesque pour caricaturer une petite sauterie bien arrosée au Comité central d’Ukraine, les « Hommes de Staline » affublés de faux ventres. En écho au sous-titre donné au spectacle, Liberté et Soumission, la pièce démarre par la notion de liberté. « Ah, mes chers amis, vous savez ce que c’est, la liberté de la presse ? Un beau matin, vous ouvrez votre journal et, au lieu d’y trouver un éditorial triomphant, une lettre des travailleurs au grand Staline (…), vous trouvez… Devinez quoi, des informations ! » Une liberté inimaginable à l’époque où les protagonistes se réunissent pour entendre ce discours. Mais le spectacle se clôt sur la soumission obligée du personnage principal, le savant juif Strum.

Deux totalitarismes en miroir

Nous sommes en URSS entre l’été 1942 et l’hiver 1943, pendant la bataille de Stalingrad : dans la ville assiégée par l’armée allemande, dans le QG du Parti communiste, dans le ghetto de Berditchev (Ukraine), dans les camps nazis, à Moscou, à la prison de la Loubianka… Victor Strum, figure principale du roman, est un éminent physicien spécialiste de la fission nucléaire. Évacué au début de la guerre à Kazan (Tatarstan) avec sa famille et les membres de son laboratoire, il rejoindra ensuite Moscou. Nous suivons le destin de cette famille et de son entourage, victimes des nazis comme du pouvoir soviétique… Dans son sillage, il y a sa femme Lioudmila, dont l’ex-mari est détenu au Goulag et la sœur de celle-ci, Evguenia, dessinatrice dans l’armée. Le cœur de la jeune femme balance entre son époux Krymov, commissaire politique et instructeur au front et le fringant colonel Novikov, commandant des blindés lors de l’offensive victorieuse de Stalingrad. Ce dernier, après avoir dénoncé son rival, sera à son tour puni par sa hiérarchie pour trahison.

Vassili Grossman nous rapporte son seulement l’ambiance de Stalingrad, où il fut correspondant de guerre, mais il est l’un des premiers à avoir découvert le camp de Treblinka. Sa mère, en tant que juive, a été assassinée par les nazis, lors de l’occupation de l’Ukraine dont il est natif. Dans l’un des plus émouvants passages du roman, Victor Strum reçoit une lettre de sa mère, qu’elle écrit avant de mourir au ghetto de la petite ville d’Ukraine où elle est médecin. L’homme gardera sur son cœur cette missive. Pleins d’amour et de dignité, les derniers mots de sa mère lui donneront de la force face aux vexations antisémites exercées par le régime soviétique, après la guerre. Staline versus Hitler, les camps d’extermination versus le goulag, l’auteur règle ses comptes dans un dialogue percutant entre le vieux bolchévik Mostovskoï, détenu dans un camp nazi et l’officier SS Liss. « Quand nous nous regardons, nous ne regardons pas seulement un visage haï, nous regardons dans un miroir. », lui assène le gestapiste. Mais le vieil homme, déjà ébranlé par des discussions avec ses codétenus, l’humaniste menchevik Tchernetsov et le mystique Ikonnikov, mourra fidèle à son parti malgré ses doutes. Quant à Victor Strum, porte-parole de Vassili Grossman, échappé à la tourmente, il opposera sa résistance morale à la dérive totalitaire de sa patrie.

Sous sa forme distanciée et dialectique, la pièce décrypte les questionnements majeurs qui traversent l’œuvre.Qui continuent de nous préoccuper en ces temps où l’ultralibéralisme grignote la liberté d’expression au moyen d’une presse de moins en moins indépendante, à l’heure où la répression menace toute velléité de révolte. Mireille Davidovici, photos Gilles Le Mao

Vie et destin, Brigitte Jaques-Wajeman : jusqu’au 27/01, du lundi au vendredi à 19h30, le dimanche à 15h. Théâtre de la Ville-Les Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 Paris (Tél. : 01.42.74.22.77).