À l’occasion des fêtes, entre poire et fromage, il est parfois bienvenu de déguster un bon livre. En vue d’un cadeau original pour Noël, Chantiers de culture vous propose une sélection d’ouvrages. De tout genre, petit ou grand format, petit prix ou non. Yonnel Liégeois

La maison vide, Laurent Mauvignier : Prix Goncourt 2025, La maison vide se lit telle une saga, forgée entre les deux guerres du siècle précédent. Une habitation familiale abandonnée depuis plus de vingt ans, dont l’auteur pousse enfin la porte et franchit le seuil d’un pas hésitant. Entre halo de poussières et housses blanches sur les meubles, peu de traces du passé : un piano trônant majestueusement dans le salon, une commode au revêtement de marbre brisé, des photos aux personnages effacés ou déchirés… Et de nous conter, alors, sur près de 800 pages, l’histoire de trois femmes asservies à la puissance masculine en terre rurale, prisonnières d’une morale héritée d’un pouvoir religieux omnipotent ! Jeanne-Marie, Marie-Ernestine et Marguerite ? Trois figures dont l’auteur ravive l’existence presque servile, effacées devant la figure imposante de l’homme, seul décideur du futur : de la prospérité du domaine comme de l’époux promis à leur fille. La première tout juste bonne à repriser les chaussettes, la seconde à l’hypothétique carrière de pianiste fatalement interrompue par son père, la troisième à la recherche de renseignements sur son mari prisonnier de guerre tondue à la Libération pour avoir couché avec un allemand… Un roman sur la mémoire, les oublis volontaires, les apparences à sauver, les secrets de famille autant que sur les mutations d’un siècle agonisant. Derrière le silence des murs, au-delà de l’opprobre et de la honte, Laurent Mauvignier se fait passeur d’histoires, la petite comme la grande, donnant chair et sang à d’obscures héroïnes, niées ou reniées au fil de leur existence (Les éditions de Minuit, 752 p., 25€00).

Verhoeven, Pierre Lemaitre : Il est des auteurs qui ont existé, d’une plume de maître, bien avant qu’ils ne soient couronnés de retentissants prix littéraires ! Prix Goncourt 2013 avec Au revoir, là-haut, Pierre Lemaitre s’inscrit dans cette lignée. Son héros d’alors, promu au début des années 2000 ? Camille Verhoeven, commandant à la célèbre Brigade criminelle, sa particularité ? Chauve et mesurant pas plus d’1m45… Il n’empêche, respecté de ses hommes, encensé par sa hiérarchie, c’est un fin limier qui est parvenu à éclaircir nombre d’affaires criminelles. Jusqu’à ce jour où sont découverts dans une maison abandonnée en lisière de Courbevoie deux cadavres : deux jeunes femmes torturées, tuées, dépecées… Du Travail soigné, au propre comme au figuré, titre du premier roman de ce volume qui en compte trois autres, Alex – Rosy&John – Sacrifices. Pour chacune des histoires, pistes intrigantes ou déroutantes, Lemaitre entraîne son héros au cœur de l’horreur absolue, de la misère humaine la plus sombre, de la dépravation mentale la plus cynique et calculatrice. Pris dans les filets d’une écriture nerveuse aux rebondissements inattendus dont Chantiers de culture se gardera bien de vous en révéler les attendus, le lecteur se découvre comme hypnotisé, happé dans les arcanes du cerveau de Verhoeven. Qui, bien sûr, résoudra l’énigme à chaque fois, au détriment de sa vie personnelle et amoureuse, il en paiera un tribut sanguinolent. Quatre romans policiers pour le prix d’un, un ouvrage véritablement à (re)découvrir, d’une maîtrise absolue et d’une plume finement ciselée (Le livre de poche, 1193 p., 21€90).

Récits de saveurs familières, Erri De Luca : Nous connaissions les recettes culinaires du regretté catalan Manuel Vasquez Montalban distillées dans les aventures de son fameux détective Pepe Carvalho, il nous faut désormais savourer les Récits de saveurs familières du napolitain Erri De Luca ! « Aux tables où j’ai grandi, on ouvrait grand son appareil oropharyngé pour recevoir une bouchée consistante, l’exact opposé d’un picorage », nous avoue l’auteur dès la préface. Un recueil de nouvelles qui sentent bon le terroir, recettes familiales ou plats servis dans les osterie populaires de Naples ou de Rome. Du plus loin des odeurs et saveurs, Erri De Luca se souvient : du ragù de sa grand-mère Emma, du pique-nique en montagne, des descentes de police à l’heure des repas partagés avec les camarades de Lotta Continua, de la gamelle sur les chantiers du bâtiment… De l’usage du sel à la tarte aux fraises, de l’assiette de pâtes sur les pentes de l’Himalaya à la vive dans la soupe de poisson, l’auteur se fait passeur de recettes, conteur à la langue épicée. Pendant que mijotent les délices sur le réchaud, poétique et littéraire, la plume du convive émérite nous parle autant de la vie, de l’enfance à l’aujourd’hui, de l’amour à l’amitié, de la solidarité à la fraternité, que de cuisine : c’est appétissant, c’est gouleyant comme la madeleine de Proust, un bon carré de chocolat, une belle sardine à l’huile ! Entre chaque chapitre, les commentaires et conseils du nutritionniste Valerio Galasso, en fin de recueil la liste des recettes rassemblées par Alessandra Ferri. Un ouvrage à déguster, feu vif ou doux, par tous les gourmands de mots, celles et ceux qui confessent une grande faim de vivre (Gallimard, 250 p., 18€).

Anthologie de la poésie gazaouie d’aujourd’hui, Abdelllatif Laâbi et Yassin Adnan : Gaza, y a-t-il une vie avant la mort ? Tel est le sous-titre de ce recueil aux accents aussi poétiques que tragiques. Les mots de Rifaat al-Aareer, mort sous un bombardement israélien en décembre 2023, ouvrent cette anthologie où la poésie se dresse en rempart contre la négation de l’humain, la barbarie à visage découvert quand des milliers de femmes et d’enfants succombent à l’avancée des chars ou sous les balles meurtrières. La poésie comme une « arme miraculeuse » selon la formule d’Aimé Césaire… « Si je dois mourir, que ma mort soit porteuse d’espoir et qu’elle devienne une histoire ! », conte Rifaat le poète, et avec lui vingt-cinq autre voix gazaouies (12 hommes et treize femmes) résonnent pour que le vers survole les frontières, brise le silence du monde, tende la main vers d’autres humains : juste une main, « pas plus qu’une main dont je compterais les doigts pour oublier ce temps mauvais, une main qui puiserait l’eau du fleuve pour créer une nouvelle vie », supplie Husam Maarouf, natif de Gaza en 1981. Et la poétesse Shorouq Mohammed Doghmosh de défier la mort, « Laisse-moi une occasion, ô mort, de vivre de mon vivant une seule nuit d’amour » ! Une lecture ou méditation à poursuivre avec Que ma mort apporte l’espoir, poèmes de Gaza et Palestine en éclats, une anthologie de la poésie palestinienne féminine. La saveur des mots contre la froideur des maux (éditions du Point, 208 p., 10€80).

Le pingouin, Andrei Kourkov : En manque de progéniture et en mal d’écriture, l’écrivain-journaliste Victor Zolotarev cohabite avec Micha, un pingouin recueilli au lendemain de la fermeture du zoo de Kiev. Las, il lui faut gagner quelques subsides pour acheter le poisson nécessaire à la survie du volatile qui déambule avec nostalgie de la baignoire au frigo ! Les récits et nouvelles de Zolotarev n’emballent plus trop les éditeurs, sa plume se tarit, son imagination se dessèche jusqu’à ce jour où le rédacteur en chef d’un grand quotidien ukrainien lui fait une étrange proposition… Nous n’en dirons pas plus sur Le pingouin, ce roman d’Andreï Kourkov au succès intercontinental, plongez avec délectation dans cette aventure rocambolesque qui navigue entre comique de situation et absurde de propos. De l’humour déjanté au réalisme social et politique tourmenté, au coeur d’un pays en proie au chaos, un romancier de grand talent, lauréat du prix Médicis étranger en 2022 pour Les abeilles grises, dont les autres récits d’une même veine sont aussi à déguster (L’oreille de Kiev, L’ami du défunt, Laitier de nuit…), tous disponibles chez le même éditeur (Liana Levi, 270 p., 11€).

Respect, Anouk Grinberg : Des agressions et viols, des histoires atterrantes, une femme bien vivante, Anouk Grinberg… Pas un roman, le témoignage bouleversant d’une magnifique comédienne à la destinée fracassée dès sa plus jeune enfance : une parole qui force le Respect ! Avec Metoo, elles sont nombreuses à dénoncer les propos et/ou actes qu’elles ont subi sur les plateaux de cinéma ou dans les coulisses des théâtres. Rompant le silence qui la ronge depuis des décennies, Anouk Grinberg prend la plume pour raconter, dénoncer, accuser. Son objectif ? Plonger sans œillères ni détours au cœur du mal, « exploser le tombeau où j’étais endormie« … Dans un climat familial délétère, un père trop absent et une mère au lourd passif psychiatrique, la gamine subit un premier viol à ses sept ans. Avec des conséquences désastreuses : le dégoût de soi, la chute dans l’autodestruction, la « cage de honte. Ça dure quelques minutes pour l’homme et une vie entière pour la femme ». Pire, la relation toxique qu’Anouk Grinberg déroule ensuite avec le cinéaste Bertrand Blier, qu’elle décortique au fil des films et pages tournées. « Je me jetais dans la gueule du loup, parce que c’est ça aussi les gens qui ont été agressés étant enfant. Ils ont été tordus à l’âge où ils devaient se former. Quelque chose fait qu’ils vont aller au-devant du danger, ils vont le minimiser, ils vont se raconter des salades » : adulée pour ses rôles au cinéma ou au théâtre, niée et broyée dans l’intimité ! D’une sincérité à fleur de peau, entre noirceur des maux et lucidité des mots, un livre poignant sur les chemins de la libération et de la réparation (éditions Julliard, 144 p., 18€50).

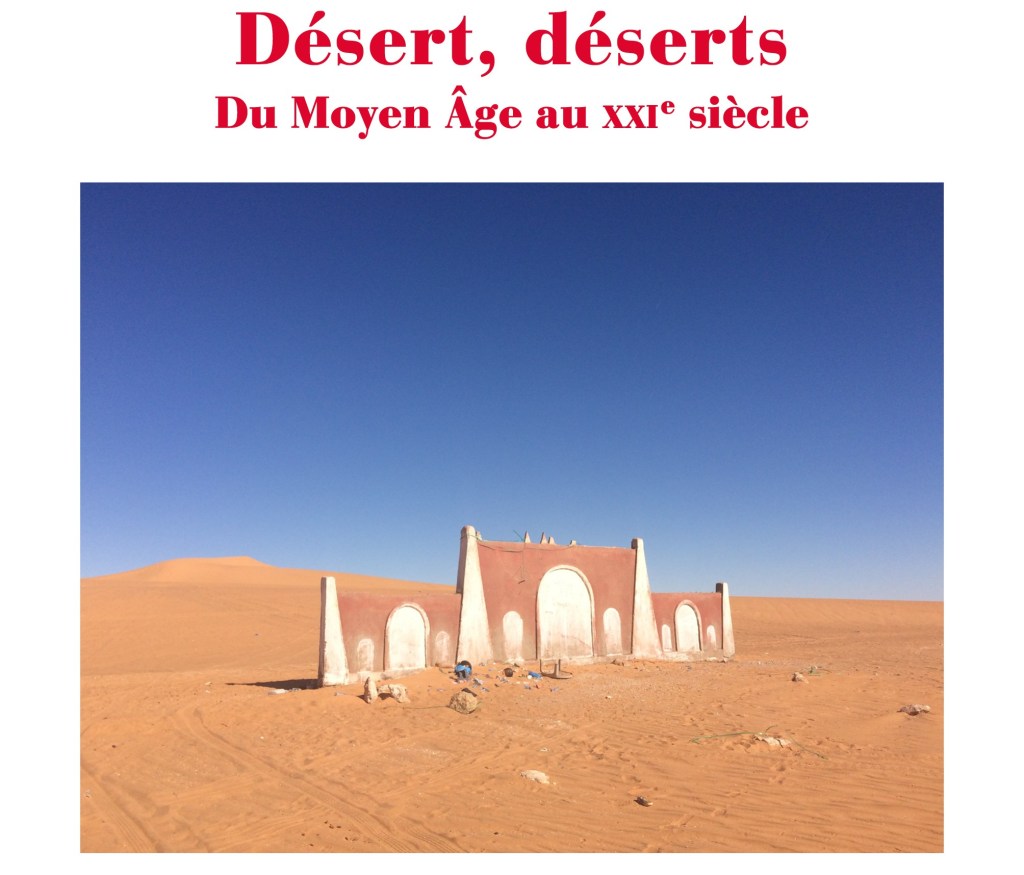

Désert, déserts, Marie Gautheron : Pour qui a déjà foulé les sables du désert, du Sahara algérien à celui du Maroc ou de Tunisie, ce beau livre de Marie Gautheron, Désert/déserts – Du Moyen Âge au XXIème siècle, se révèlera tout bonheur ! L’historienne de l’art nous offre une fantastique balade, érudite certes mais point académique, entre l’ascète religieux égaré dans les dunes, le chevalier Croisé errant à dos de dromadaire, le colonisateur en quête d’un champ d’action ou de bataille. Marie Gautheron explore et révèle tous les secrets que recèlent ces vastes étendues imbues de solitude aride ou de beauté foudroyante, des mythologies les plus anciennes aux figures emblématiques du temps présent (Charles de Foucauld, Théodore Monod, le Petit Prince de Saint-Exupéry, la Dune cinématographique…) : en littérature, en musique, en peinture. De la révélation divine du mont Sinaï au promeneur solitaire dans les pas de Rousseau, de l’exotisme à la David à l’engouement occidental pour le bleu des Touaregs… Le regard veut tout embrasser et unifier alors que le titre même du livre, désert au singulier et au pluriel, nous invite et nous incite au contraire à démultiplier notre regard sur des contrées diverses, aux histoires radicalement singulières. D’une époque l’autre, le désert aura figure du Mont Ventoux de Pétrarque, de la forêt de la Divine Comédie de Dante, de l’austérité protestante en l’abbaye de Port-Royal, de l’île de Robinson Crusöé. Enfin, n’interdisant pas l’imaginaire romantique mais bousculant tout fantasme bien enraciné, il importe d’affirmer que le désert fut de tout temps, sinon source d’inspiration et de silence, terre peuplée pour s’afficher aujourd’hui territoire industriel et tribut de guerre. Notre représentation du désert, et son imagerie, a évolué au fil des siècles, Marie Gautheron en fait un inventaire éblouissant, superbement illustré. Franchement, en fin de réveillon, n’hésitez vraiment pas à vous offrir cette belle tranche de désert ! (Gallimard, 539 p., 35€).

Grindadrap, Caryl Férey : L’auteur, unanimement salué pour Zulu situé en Afrique du Sud et Mapuche en Argentine, deux précédents romans noirs ancrés dans de sinistres réalités socio-politiques (apartheid et dictature), décline ici une toute autre partition. Caryl Férey nous entraîne sur les côtes des îles Féroé où la tempête a brisé le navire de militants écologistes opposés à la chasse aux baleines. Las, c’est le jour même où se déroule un autre sanglant rituel. « Les hommes tapent contre les coques dans un tintamarre de kermesse, s’époumonent dans des sifflets et des cornes de brume, poussant les cétacés vers le rivage, où les tueurs les attendent ». La mer rouge sang, orques et cachalots, des centaines de cadavres échoués... Les pêcheurs tonnent d’ivresse et de colère, prêts à en découdre avec les trublions « gauchistes » en désaccord avec leurs mœurs ancestrales et leurs coutumes, alors que les corps de certains matelots sont toujours prisonniers du bateau déchiqueté contre les rochers. En outre, une mauvaise nouvelle se propage : la mort du chef local des pêches, probablement assassiné. La mer et la nature déchaînées, voies de circulation entravées et lignes de communication coupées, Soren Barentsen, le capitaine de police, doit s’employer d’urgence avant que la situation s’envenime et ne dégénère. Roman noir, mais surtout écologiste, d’une incroyable puissance évocatrice, de page en page Grindadrap, du nom de cette forme traditionnelle de chasse aux cétacés, harponne durablement son lecteur, incapable de lâcher la ligne ! (Gallimard, 384 p., 20€).

Une sortie honorable, Éric Vuillard : Eric Vuillard poursuit son décryptage de la grande Histoire, en s’installant à la table ou dans les salons feutrés de ceux qui en tirent les ficelles. Avec érudition et brio, fouillant les archives, mettant en scène les événements dont ils nous rapportent les dessous au plus près des documents et des personnages… Qu’il s’empare d’un objet historique unanimement reconnu et connu, il en fait énigme et mystère pour son lecteur, le surprenant de page en page pour lui dévoiler la complexité, familiale-clanique-affairiste-sociale, banale ou scandaleuse du sujet qu’il traite. Hier le sulfureux Congo du roi des Belges ou l’emblématique 14 juillet au temps de la Bastille, le prix Goncourt 2017 pour L’ordre du jour sur l’agenda du régime nazi ou l’émouvante Guerre des pauvres conduite au XVIème siècle en Allemagne, aujourd’hui l’ahurissante Sortie honorable à propos de l’Indochine française et de la débâcle de Diên Biên Phu au printemps 1954. Au-delà du récit documentaire, Vuillard nous plonge dans les états d’âme des militaires et leurs errances sur le terrain, les trahisons des politiciens et les gains juteux engrangés par les industriels à l’affût du caoutchouc au mépris des recrues envoyées à la mort de manière délibérée. Une histoire qui donne à penser sur les spéculations et convoitises contemporaines, de Trump à Poutine, au regard des richesses économiques de l’actuelle Ukraine. Tout à la fois passionnant et douloureux, de nouveau un petit format pour un grand livre ! (Actes Sud, 201 p., 18€50).

L’art de la joie, Goliarda Sapienza : D’un chapitre l’autre, un bonheur de lecture à savourer sans modération. Près de 800 pages qui se dégustent à petites gorgées pour que dure la musique des mots : la joie, tout un art ! L’art de la joie ? Une histoire de femme écrite par une femme, Goliarda Sapienza… En 1976, écrivaine sicilienne méconnue, elle achève un volumineux roman, L’art de la joie. Consacré aujourd’hui comme une œuvre majeure de la littérature italienne, un classique, il ne sera jamais publié du vivant de son auteure. Un roman devenu culte qui nous conte la vie aventureuse, et amoureuse, de Modesta la sicilienne, née pauvre mais insoumise, éprise de son destin que nul ne peut lui imposer. Une saga à multiples rebondissements, haletante et poignante, qui nous plonge avec talent dans les soubresauts de l’Histoire, individuelle et collective : la femme et le peuple, libérés. Disponible jusqu’à fin mars 2026 sur ArteTV, ne manquez pas Désir et rébellion-« L’art de la joie » de Goliarda Sapienza, le superbe documentaire de Coralie Martin. Au travers d’extraordinaires archives qui restituent la voix bouleversante de l’écrivaine sicilienne disparue en 1996, un hommage lumineux à son destin et à son chef-d’œuvre « anarchiste » qui a triomphé de l’oubli près de vingt ans après sa mort (Le Tripode, 798 p., 14€50).