Au théâtre de Montreuil (93), Eva Doumbia présente Chasselay et autres massacres. Une fresque historique sur le carnage de « tirailleurs sénégalais » par l’occupant nazi, un spectacle d’une grande force créatrice. De la terre ocre d’Afrique à la campagne rhodanienne, un devoir de mémoire pour peau noire.

Sur le vaste plateau du Théâtre Public de Montreuil, l’image s’incruste. Poignante, surprenante, émouvante : moult rangées de tombes aux noms parfois méconnus, inconnus qui s’affichent grand écran, que la récitante psalmodie au son du tambour… En vérité, 188 stèles couleur ocre à Chasselay, un cimetière peu ordinaire à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Un mausolée comme on n’en voit jamais en terre de France, on le nomme « Tata » au pays du Sahel en langue mandingue, l’enceinte fortifiée et sacrée où reposent les anciens et les guerriers morts au combat…

Le 20 juin 1940, les jours d’avant et d’après dans la région lyonnaise, l’armée allemande a tué 188 tirailleurs « sénégalais », qui ne l’étaient pas tous malgré l’appellation commune, d’aucuns originaires de bien d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Guinée, Mali…) enrôlés de gré ou de force par la puissance coloniale, envoyés en première ligne comme chairs à canon. Tués, fusillés ? Certes mais plus encore, massacrés, mutilés, déchiquetés, achevés à coups de baïonnettes, écrasés sous les chenilles des tanks roulant sur les corps. Un carnage, une boucherie, un crime de guerre. Dans l’ouvrage de l’historien Julien Fargettas, des photographies retrouvées l’attestent : le massacre des tirailleurs du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais a été commis par deux chars de la 2e section de la 3e compagnie du 8e régiment de Panzer, intégrés à la 10e Panzerdivision.

Les soldats blancs, prisonniers, sont transférés à Lyon, les nègres voués à la disparition : dans l’idéologie nazie raciste et raciale, la peau noire et dégénérée ne doit faire trace. Loin des commémorations officielles, horrifiés, les habitants de Chasselay en décident autrement. Malgré l’opposition du gouvernement de Vichy, en novembre 1942, la terre ocre de Dakar acheminée par avion colore la nécropole érigée sur le sol français. Terres mêlées, sangs mêlés pour mémoire, pour ne jamais oublier l’épopée de ces hommes, jeunes, exilés de contrées lointaines pour libérer la « gauloise patrie » !

Il est souvent malaisé de faire Histoire sur les planches d’un théâtre. Parcours didactique, prise de tête, accumulation de propos autorisés et bienséants, litanie de leçons plus ou moins moralisantes… Avec tact et talent, l’auteure et metteure en scène Eva Doumbia, fille d’une mère normande et d’un père malinkè, évite le piège. Hommes et femmes prennent chair, sang et sens sur le plateau, la chronologie est bousculée, palabres entre frères africains et dialogues entre les membres des familles autochtones s’entrechoquent, les doutes des uns avec la frayeur des autres. La suspicion et la crainte à l’égard de ces soldats à peau noire sous treillis aux couleurs nationales s’entremêlent dans la conscience d’aucuns qui leur témoignent pourtant fraternité et solidarité. L’inconnu, ici comme ailleurs, hier comme aujourd’hui, fait peur.

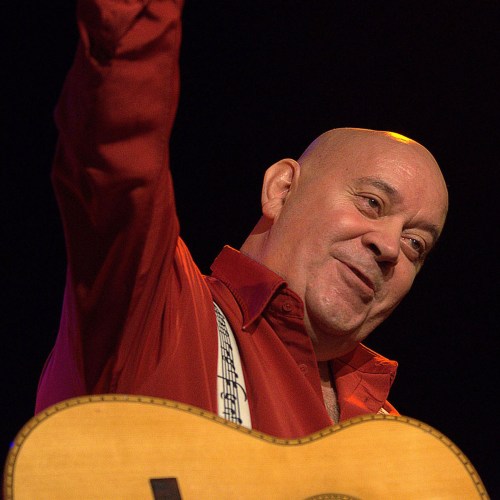

La poésie, la musique, le rythme des mots et chants transcendent la douleur, l’horreur, la terreur. Nulle copie fade de la réalité, au cœur de l’inénarrable, de l’inimaginable, la beauté des images, la profondeur des paroles partagées, la chaleur des baisers échangés… Éblouissante Mata Gabin en narratrice inspirante et tenue aux couleurs vives déambulant entre-tombes, époustouflant Lionel Elian à l’accordéon, émouvant Lamine Soumano aux doigts pinçant les cordes de son ensorcelante kora et tous les autres protagonistes, religieuses du couvent et paysannes, d’une présence mémorable.

En ces heures où intégrisme et racisme putréfient insidieusement les consciences et les médias, où le mot exclusion supplante souvent celui de compréhension, où le rejet de l’autre l’emporte volontiers sur la main tendue, une page trop méconnue encore d’une histoire commune magnifiée par la performance artistique, un beau temps fort offert aux jeunes générations. Yonnel Liégeois, photos Fréderic Iovino

Chasselay et autres massacres, Eva Doumbia : jusqu’au 24/01, du lundi au vendredi à 20h, le samedi à 18h. CDN de Montreuil, 10 place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil (Tél. : 01.48.70.48.90). Les 19 et 20/03 au CDN de Normandie-Rouen, du 05 au 07/05 au Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon.