En cette fin d’année, une sélection de bandes dessinées à mettre au pied du sapin, concoctée par le quotidien L’Humanité. Univers onirique, vulgarisation, arts, histoire, poésie… Pour le plaisir des petits et grands, tous les styles s’invitent dans les bulles !

Une science des rêves

Une astronome rêve d’étoiles. Une enfant rêve d’un père présent. Révélée par « Baume du tigre », crayonné noir et blanc sélectionné en 2021 à Angoulême, Lucie Quéméner s’empare cette fois d’un texte de Marie Desplechin et d’une palette colorée pour décrire l’enfance, la solitude et les échappées oniriques pour refuge. Une interprétation poétique, parfois sans parole, qui glisse doucement vers le fantastique. Les Yeux d’or, de Lucie Quéméner, Delcourt, 152 p., 21,90€

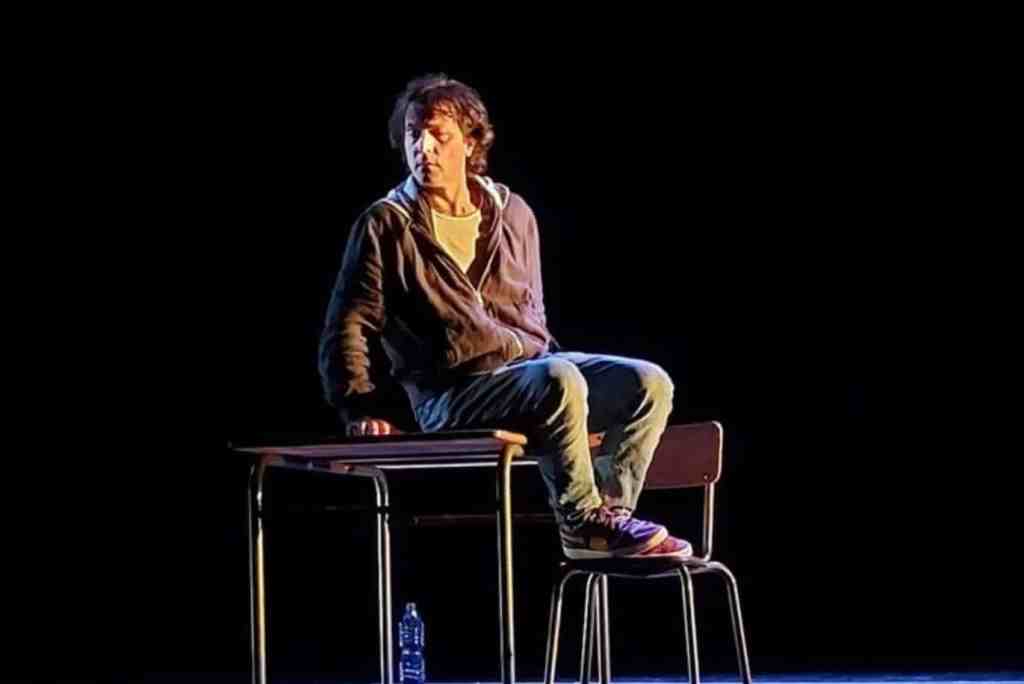

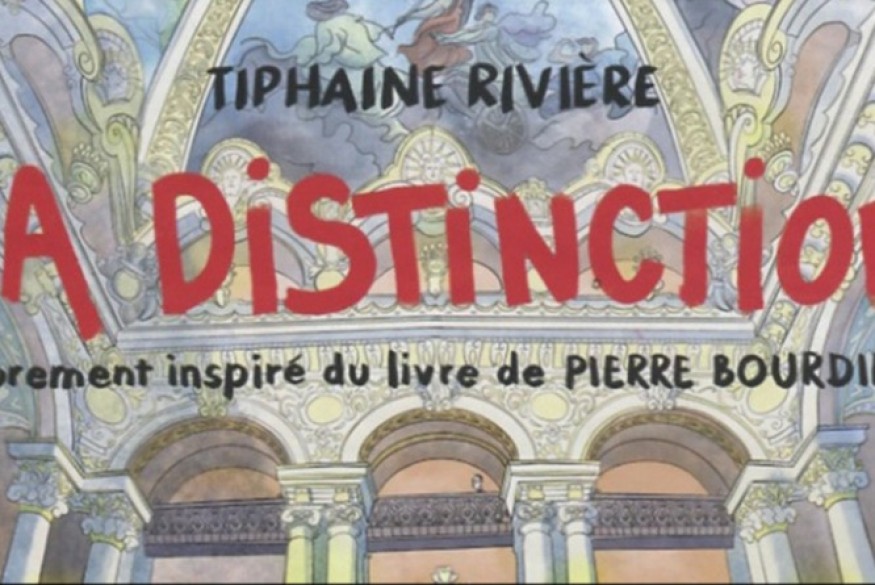

Bourdieu nous pardonne

Interpellés par leur professeur, des lycéens de banlieue parisienne interrogent leurs habitudes culturelles, s’initiant sans le savoir à l’enquête sociologique. Une adaptation très libre et réjouissante du livre fondateur de Pierre Bourdieu, avec une approche simple, nuancée et accessible de ses concepts clés : capital économique, capital culturel, distinction, habitus… En plus, c’est drôle ! La Distinction, de Tiphaine Rivière, la Découverte-Delcourt, 296 p., 27,95€

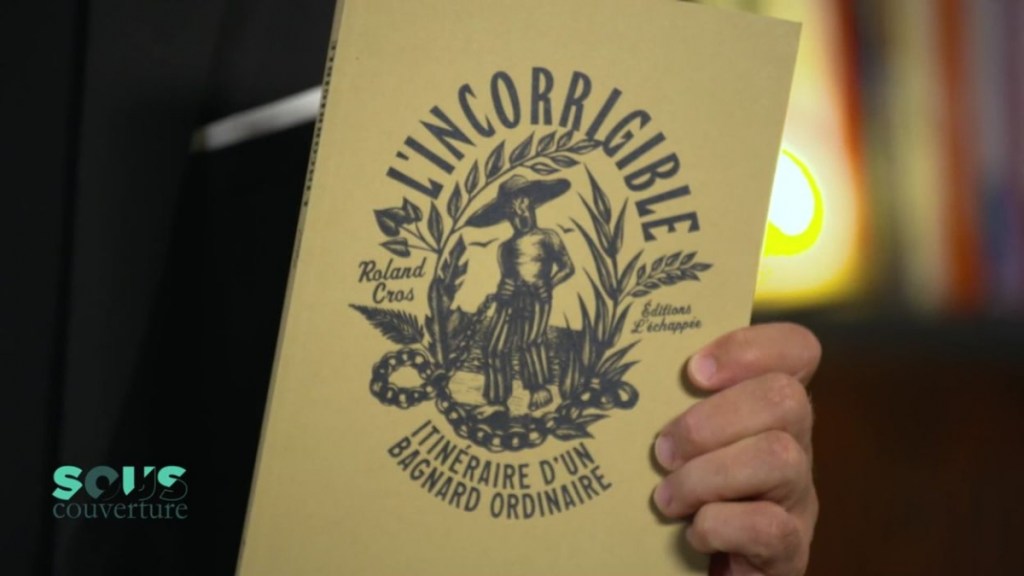

Le bagne en gravure

Roland Cros aime « scarifier le lino et le bois, parfois même avec une tronçonneuse, depuis vingt-cinq ans ». Cet enseignant-photographe-documentariste-artiste marche cette fois dans les traces des graveurs Frans Masereel et Käthe Kollwitz pour raconter l’itinéraire ordinaire d’un précaire devenu voleur, un « incorrigible » condamné dès la naissance à finir dans un bagne colonial. Un roman graphique sans commentaire qui laisse sans voix. L’Incorrigible, de Roland Cros, Éditions l’Échappée, 192 p., 22€

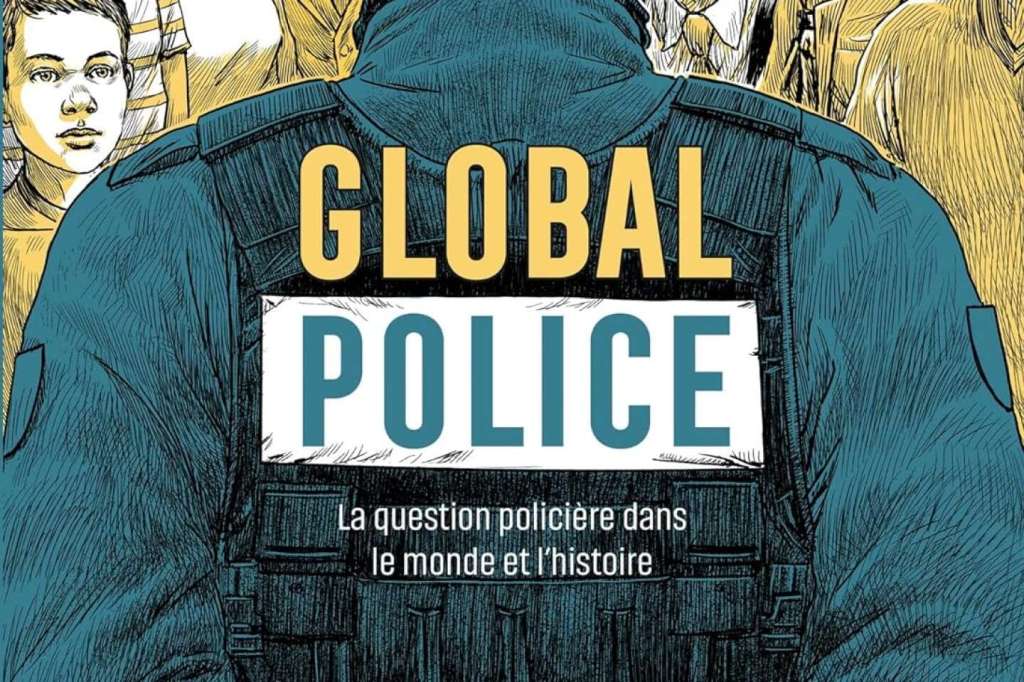

La police, une institution qui interpelle

Sous la houlette du sociologue Fabien Jobart, « Global police » interroge le sens de l’institution. Cette BD explore son histoire en Occident, du bobby anglais jusqu’à son repli en forteresse assiégée, en passant par son rôle dans la mise au pas de la main-d’œuvre pour le capitalisme. En contrepoint, les passages sur la police des pays pauvres nuancent et approfondissent cette réflexion sur les multiples manières dont les pouvoirs considèrent ses missions. Global police, la question policière dans le monde et l’histoire, de Florent Jobard (texte) et Florent Calvez (dessin), Delcourt, 192 p., 17,95€

« Le Prophète » a cent ans

À l’occasion du centenaire du poème de Khalil Gibran, l’illustratrice Zeina Abirached transpose en un somptueux roman graphique le texte intégral, dans une traduction de Didier Sénécal. Fidèle au noir et blanc, l’autrice du « Piano oriental », née au Liban et arrivée en France à l’âge de 23 ans, suit la trajectoire d’Almustafa, « l’élu et le bien-aimé » venu porter la bonne parole dans la cité d’Orphalèse. Une épopée graphique et spirituelle. Le Prophète (Khalil Gibran), de Zeina Abirached, éditions Seghers, 368 p., 26€

La cuisine, on en fait toute une histoire

Un mélange sucré-salé concocté par deux normaliens. Jul, connu pour sa série « Silex and the City », et Aïtor Alfonso, professeur agrégé qui a déringardisé la critique gastronomique, ont eu la bonne idée de mêler leurs talents dans un album original qui invite les lecteurs à la table de grands épisodes historiques. Où l’on partagera nos couverts avec Jésus et ses apôtres, ou Scarlett O’Hara dans les champs de coton… La Faim de l’Histoire, d’Aitor Alfonso et Jul, Dargaud, 112 p., 22€

Burns, clap de fin

Dernière séance : le tome 3 de « Dédales » clôt enfin la trilogie fantasmagorique de Charles Burns, le plus lynchien des auteurs de romans graphiques. Sur fond de premier film bricolé entre copains, et d’une dernière scène avant le clap de fin, le dessinateur projette le désir de ces personnages, l’inconscient qui fait dévier le scénario… Troublé, le jury d’Angoulême 2024 l’a déjà sélectionné. Dédales 3, de Charles Burns, Cornélius, 88 p., 25,50€

Noir sur noir

Du noir et blanc grinçant, un univers poisseux. Dans un village ghetto de Floride n’abritant que des pédocriminels, les cendres de l’un d’entre eux sont retrouvées dans sa maison dévastée par les flammes. Accident ? Assassinat ? Cette enquête digne d’un polar de série noire interroge habilement le geste criminel, la peine, la responsabilité, l’exclusion, le libre arbitre. Et s’inspire d’un réel village aux États-Unis… Contrition, de Carlos Portela et Keko, Denoël, 168 p., 25€

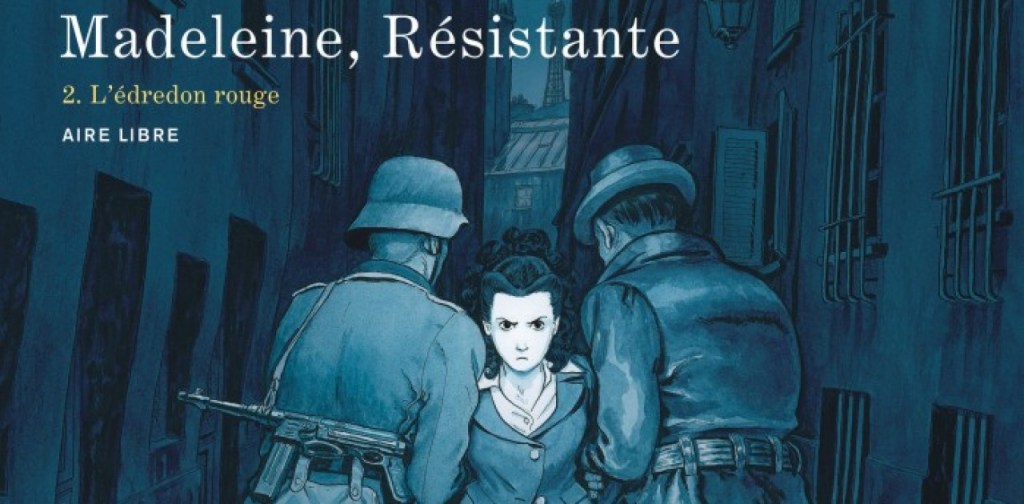

Une femme dans la Résistance

« L’Édredon rouge », le tome 2 de « Madeleine Riffaud, résistante », raconte l’entrée dans un réseau, sous le nom de Rainer, en hommage à l’écrivain allemand Rainer Maria Rilke, de celle qui fut aussi poétesse. Écrite à partir du témoignage de son héroïne, la BD permet de comprendre dans les détails la réalité quotidienne d’une vie de résistance. Le trait classique de Dominique Bertail met en valeur ce fascinant destin hors normes. Madeleine, résistante, tome 2 : l’Édredon rouge, de Madeleine Riffaud (auteur), Jean David Morvan (scénariste) et Dominique Bertail (illustrateur), Dupuis, coll. « Air libre », 118 p., 23,50€

Se voir en peintures

Difficile de s’autoriser à se penser en artiste quand on est la fille d’une historienne de l’art respectée et réputée. Claire Le Men a bien tenté la psychiatrie, mais l’aquarelle l’a rattrapée. Dans ce journal intime dessiné, une sorte d’autoanalyse en peinture, la voici qui dialogue avec les œuvres classiques et ses coups de cœur. Bourdieu côtoie même Monet et Leonardo DiCaprio. Jouissif, savant… magistral ! Mon musée imaginaire, de Claire Le Men, La Découverte, 208 p., 24€