Sur le site de Mediapart, le comédien Vincent Lindon a livré ses réflexions sur ce que la pandémie révèle du pays qui est le nôtre : empêtré dans le dénuement (sanitaire), puis le mensonge (gouvernemental) et désormais la colère (citoyenne). Une déclaration d’une puissante force éthique et politique pour les uns, un condensé de bons sentiments et lieux communs pour d’autres.

À voir ou revoir : Comme peu d’acteurs avant lui, au fil de sa filmographie, Vincent Lindon a su incarner les voix indignées et les corps fourbus que le néolibéralisme détruit le temps d’une vie. Prix d’interprétation au Festival de Cannes 2015 et César du meilleur acteur en 2016 pour son rôle dans le film La Loi du marché.

Traversé par le flot incessant des commentaires, désorienté par l’addition d’analyses souvent contradictoires, j’ai tenté de réfléchir à la question la plus banale : mais comment avons-nous pu en arriver là ? À cette  situation inédite, littéralement stupéfiante.

situation inédite, littéralement stupéfiante.

Spécialiste en rien, intéressé par tout, il m’a paru pourtant utile de contribuer en faisant entendre une voix simplement citoyenne. Suis-je légitime pour interpeller nos dirigeants, tous professionnels de la chose publique, tous diplômés des meilleures écoles ? Pas plus qu’un autre sans doute, mais pas moins non plus, ayant pris soin de consulter nombre d’avis autorisés, notamment dans le domaine de la santé, où André Grimaldi [professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière, ndlr] m’a apporté son éclairage. Comment ce pays si riche, la France, sixième économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu’à devoir, pour éviter l’engorgement des services de réanimation, se résigner à se voir acculé à cette seule solution, utile certes, mais moyenâgeuse, le confinement ? Nous qui, au début des années 2000  encore, pouvions nous enorgueillir d’avoir le meilleur système de santé du monde.

encore, pouvions nous enorgueillir d’avoir le meilleur système de santé du monde.

C’était avant.

Avant que s’impose la folle idée que la santé devait être rentable, puisque tout désormais devait être marchandise, jusqu’à la vie des hommes.

Un espoir s’était pourtant levé avec le nouveau chef de l’État Emmanuel Macron, et son programme promettant un « investissement massif dans le système de santé ». Hélas, l’élection acquise, il préféra poursuivre l’action de ses prédécesseurs. S’il n’est donc que le dernier avatar d’une même politique, il porte pourtant une responsabilité particulière, pour avoir ignoré tous les signaux d’alerte.

Douze mois de grève des urgences ? Les patients patienteront. 1 200 chefs de service démissionnent de leurs fonctions administratives ? Moins de paperasse. Présence massive des soignants dans toutes les manifestations ? Sortez les LBD et les grenades de désencerclement. Au-delà de la santé, c’est l’ensemble du secteur public qui subit depuis des décennies les coups de boutoir des présidents qui se succèdent avec toujours la même obsession : réduire la place de l’État dans l’économie. La recette est simple : privations pour ce qui coûte (l’éducation, la justice, la police, l’armée, la santé…) et privatisations pour ce qui rapporte. Tandis que les budgets des ministères régaliens sont comprimés et les salaires de leurs fonctionnaires bloqués, la grande braderie est ouverte. Villepin solde les autoroutes, Nicolas Sarkozy fait absorber Gaz de France par un groupe privé, Suez, et enfin François Hollande, sous la férule de Macron, démembre Alstom pour le plus grand profit de l’américain General Electric. Avec l’arrivée d’Emmanuel Macron, la fête continue. Deux entreprises publiques, la Française des jeux (FDJ) et Aéroports de Paris (AdP), sont très rentables ?Vendez-les ! Pour comprendre l’attachement aveugle de notre président à cette ligne idéologique, il est nécessaire de revenir sur trois années  d’exercice de son pouvoir, que notre Constitution a voulu absolu.

d’exercice de son pouvoir, que notre Constitution a voulu absolu.

Qu’en retenir ?

Dès les premiers jours, une évidence : le goût du nouveau président pour la pompe et les rites de la monarchie, se mettant régulièrement en scène dans les décors de la royauté ; ainsi a-t-il choisi le palais du Louvre pour son intronisation, marchant seul devant la pyramide, le château de Versailles pour recevoir Vladimir Poutine, l’empereur du Japon ou 150 millionnaires high-tech et, enfin, celui de Chambord pour célébrer son 40e anniversaire. Une prédilection annoncée par des déclarations antérieures – en 2015, il affirmait déjà : « Dans la politique française, l’absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n’a pas voulu la mort » – et confirmée jusque dans son programme, qui prévoyait de rétablir les chasses présidentielles. Ce qui n’a rien d’un détail.

L’ego comblé, le jeune homme allait pouvoir s’attaquer à son grand œuvre : bâtir cette « start-up nation » où les « premiers de cordée » allaient tirer vers les cimes ces « Gaulois réfractaires ». Au pas de charge : suppression de l’ISF et allègement de l’impôt sur les profits financiers pour les uns, réformes restrictives du droit du travail ou des allocations chômage et baisse des APL pour les autres. Cinq euros en moins sur les APL ! Mais qu’est-ce qui peut bien passer par la tête d’un dirigeant pour accoucher d’une aussi mauvaise idée ? La brume des sommets obscurcit-elle le jugement au point de lui faire oublier le poids des symboles ? C’était donc ça le « en même temps » macronien, des offrandes pour ceux qui n’ont besoin de rien, des sacrifices pour ceux qui ont besoin de tout ? Mais c’est le premier été du quinquennat, et tout semble encore permis au conquérant de l’Élysée. Malgré  quelques protestations, le nouveau monde impose ses lois grâce au soutien de sa majorité obéissante et reconnaissante.

quelques protestations, le nouveau monde impose ses lois grâce au soutien de sa majorité obéissante et reconnaissante.

Premier grain de sable à l’été 2018, l’affaire Benalla et son traitement rocambolesque, qui jette une lumière crue sur la conception et les pratiques du pouvoir. Avec l’automne, un vent se lève, une révolte inattendue et pourtant évidente : des femmes et des hommes en jaune envahissent les ronds-points et les Champs-Élysées, naturellement accompagnés par une très faible minorité qui prétexte le port de la chasuble pour casser plutôt que pour revendiquer, une revendication légitime qui emporte l’adhésion de l’opinion, contraignant le gouvernement à un repli tactique : 10 milliards jetés à la hâte pour tenter d’éteindre la colère sociale. Trop tard. Les sacrifiés de la mondialisation ultralibérale veulent plus. Plus de moyens, certes, mais aussi plus de pouvoirs, notamment celui de contrôler ceux dont la mission est de les représenter. Après la carotte, vient le temps du bâton. Une répression brutale, policière, avec mains arrachées et manifestants éborgnés, mais aussi judiciaire, avec une distribution massive de condamnations fermes. Pendant que les pouvoirs exécutif et judiciaire répriment, les législateurs ferraillent pour imposer  une réforme des retraites dont une majorité des Français ne veut pas.

une réforme des retraites dont une majorité des Français ne veut pas.

Occupés à bâtir leur nouveau monde, les responsables n’accordent qu’une attention distraite à un virus agressif qui, parti de Chine, va très vite ravager la planète et envahir la totalité de l’espace politique, donnant à nos gouvernants l’occasion de montrer l’étendue de leur compétence. Dans les hôpitaux, la situation est dramatique. On manque de tout, de masques, de gel, de tests, de respirateurs, de lits et de personnels en réanimation. Le 29 février, après que le Covid-19 a fait ses premières victimes en France, Édouard Philippe convoque un conseil des ministres extraordinaire consacré au virus. Une grande décision en ressort : utiliser le 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites ! Alors que l’épidémie progresse, se faisant pandémie, le pouvoir s’affole, s’agite comme un poulet sans tête. Sur quoi s’interroge l’exécutif aux premiers jours de mars ? Mais sur le maintien des municipales, bien sûr ! La veille du premier tour, le premier ministre joue les contorsionnistes, invitant les Français à rester chez eux, mais, en même temps, à aller voter. Chapeau l’artiste ! Pendant que nos voisins allemands se mettent en  ordre de bataille, le gouvernement français peaufine sa communication.

ordre de bataille, le gouvernement français peaufine sa communication.

Une seule stratégie, mentir.

Relayant le discours présidentiel, l’équipe gouvernementale multiplie les déclarations absurdes et contradictoires. Ainsi affirme-t-on successivement qu’il ne s’agit que d’une « grippette », que l’épidémie, comme le nuage de Tchernobyl, ne touchera pas la France – alors même qu’à notre frontière sud, l’Italie est frappée –, puis qu’elle est « sous contrôle », avant de devoir avouer la gravité de la situation. Sur la question cruciale des masques de protection, la parole officielle est schizophrène : aux premiers temps, leur utilité est affirmée. D’ailleurs, il y en a des millions en stock, prêts à être distribués à la population en cas de besoin. La menace virale se précisant, les masques sont soudain déclarés inutiles, voire dangereux puisqu’on ne sait pas s’en servir. Ce qui est fort opportun, puisque les stocks se sont volatilisés.

Pschitt… Plus de masques.

Pas même de quoi équiper tous les soignants qui doivent monter au front armés de leur seul courage. Bon, d’accord, pas de masques, mais ils arrivent. Quand ? Mais demain, bien sûr ! Hélas, les jours et les semaines passent, la pénurie persiste. Ignorés, méprisés et matraqués quelques semaines plus tôt, les soignants sont désormais portés aux nues. Pour le commun des Français, le confinement est la règle, chômage technique pour les uns, télétravail pour les autres. Tous les Français ? Non. Pour les caissières, les livreurs, les éboueurs, les policiers ou les pompiers, l’activité doit se poursuivre, quels que soient les périls. Eux qui formaient le gros des bataillons en gilet jaune, naguère vilipendés, sont désormais officiellement essentiels. Exit les premiers de cordée, place aux premiers de corvée. Le 23 avril, dans une adresse solennelle à la nation, le président Macron annonce enfin le déconfinement pour le 11 mai. Pourquoi le  11 plutôt que le 5 ? Pourquoi mai plutôt que juin ? Parce que.

11 plutôt que le 5 ? Pourquoi mai plutôt que juin ? Parce que.

Deux semaines plus tard, le premier ministre en dévoile les conditions. Acte 1 : réouverture des crèches et des écoles primaires. Curieux puisqu’elles avaient été les premières à être fermées, avant même le début du confinement, au motif qu’elles étaient un lieu hautement favorable à la propagation du virus… Évidemment économique – il s’agit bien sûr de libérer les parents de l’obligation de garder leurs jeunes enfants, pour leur permettre de reprendre le travail –, la véritable raison de ce choix sera passée sous silence, voire niée, alors même qu’elle est audible : vouloir éviter l’effondrement total de l’activité et son cortège de drames est après tout une motivation hautement respectable. Empêtré dans ses mensonges et ses omissions, le pourvoir tergiverse. Très vite, le discours s’infléchit : l’obligation de retourner en classe ne s’appliquera pas systématiquement. Les maires, les préfets pourront décider, ou non, de s’y conformer. Mieux, les parents seront libres de garder leurs enfants à la maison. Dans les milieux favorisés, on n’hésitera guère. Mais dans les milieux plus modestes, le dilemme est cornélien. Alors que le chômage enfle, dois-je exposer mon enfant au risque de tomber malade, ou accepter l’éventualité de perdre mon emploi ? Et si les parents sont d’avis contraires, le couple pourra-t-il résister, notamment si les choses tournent  mal ? Questions sans réponses…

mal ? Questions sans réponses…

Une bonne nouvelle, pourtant : les masques arrivent. Des masques en tissu, lavables et réutilisables. Efficaces ? Oui, dit le Pr Grimaldi, « contre la transmission du virus. Mais comme ils n’empêchent pas le porteur d’être infecté lui-même, la mesure ne vaut que si elle s’impose à tous, dans l’espace public au moins ». Prisonnier de son discours récent, le gouvernement ne peut se résoudre à rendre obligatoires partout ces masques qu’hier encore il déclarait inutiles. « Pourtant, ajoute le Pr Grimaldi, on a le droit de se tromper, mais le devoir de reconnaître ses erreurs ». Au rythme où s’enchaînent les événements, ce droit à l’erreur pourrait bien m’être utile, mes propos risquant de devenir rapidement caducs, tant les stratégies gouvernementales oscillent, sinon à la vitesse de la lumière, au moins à celle où se propage le virus. En termes de gestion et de communication de crise, je ne sais pas qui aurait pu faire mieux, mais je ne vois pas qui aurait pu faire pire. En mettant au jour ses insuffisances, cette crise pourrait-elle être l’occasion d’une refonte radicale de notre démocratie ? Dans un discours célèbre, Churchill affirmait que c’était là « le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres ». Mais, ajoutait-il aussitôt, « la démocratie n’est pas un lieu où on obtient un mandat déterminé sur des promesses, puis où on en fait ce qu’on veut ». Si l’on s’accorde pour ne pas changer de système, alors il faut changer LE système. Mais l’urgence est ailleurs. Déjà insupportables, les inégalités ont explosé avec la pandémie. Confinés dans des logements exigus ou contraints d’affronter les périls, les plus fragiles vivent des jours terriblement difficiles. Et leurs lendemains ne chantent pas. Après la crise sanitaire, ils seront sûrement les  premières victimes de l’inévitable catastrophe économique et sociale.

premières victimes de l’inévitable catastrophe économique et sociale.

Que faire ?

L’État ne pouvant pas tout, il me paraît impératif d’innover. Comment ? En demandant aux plus grosses fortunes une solidarité envers les plus démunis. Cette idée, juste et légitime, pourrait prendre la forme d’une contribution exceptionnelle, baptisée « Jean Valjean », conçue comme une forme d’assistance à personnes en danger, financée par les patrimoines français de plus de 10 millions d’euros, sans acrobaties, à travers une taxe progressive de 1 % à 5 %, avec une franchise pour les premiers dix millions d’euros. À période exceptionnelle, contribution exceptionnelle. Même si j’applaudirais évidemment tout amendement visant à pérenniser cet effort de réduction des inégalités. Après tout, une fois peut devenir coutume. D’après les économistes que j’ai pris soin de consulter, cette contribution devrait représenter environ 36 à 37 milliards d’euros, qui seront distribués aux quelque 21,4 millions de foyers trop pauvres pour être assujettis à l’impôt sur le revenu. Compte tenu de l’urgence, l’État assurerait la trésorerie et abonderait marginalement la collecte, leur distribuant sans délai et sans prélèvement, la somme de 2 000 €, à  charge pour lui de recouvrer ultérieurement le produit de la contribution « Jean Valjean ».

charge pour lui de recouvrer ultérieurement le produit de la contribution « Jean Valjean ».

Même si je ne doute pas un instant que les plus riches de nos concitoyens se réjouiront de l’occasion ainsi offerte de montrer leur patriotisme et leur générosité, il me paraît prudent que les législateurs mettent en place des sanctions suffisamment dissuasives pour décourager les improbables mauvaises volontés. Je pense ici, surtout, à nos compatriotes domiciliés fiscalement à l’étranger, évidemment conviés à manifester leur solidarité. Mon rôle n’est évidemment pas d’entrer dans le détail de ces sanctions. Je voudrais néanmoins en proposer une, essentiellement symbolique – car je crois, moi, à la force du symbole : alléger les réfractaires de leurs pesantes décorations (Ordre du mérite ou Légion d’honneur, par exemple) pour leur permettre de gambader librement dans les couloirs des hôpitaux étrangers, voire français, où ils seraient évidemment les bienvenus après avoir refusé de financer notre système de santé national et plus généralement notre service public. En un mot, leur pays.

Bien sûr, je sais que ces précautions seront sans nul doute inutiles, tous ces privilégiés étant bien conscients de ce qu’ils doivent au pays qui les a formés et souvent enrichis. Mais la confiance n’excluant pas la prudence, de telles dispositions ne sauraient nuire. Après cette mesure d’urgence, il sera temps de nous pencher sur les moyens de réparer notre démocratie. Comment ? On pourra s’étonner que je me pose la question et plus encore que j’essaie d’y répondre. Alors, sans prétendre détenir des solutions – j’ai gardé le  sens du ridicule –, je me risque à évoquer quelques pistes de réflexion :

sens du ridicule –, je me risque à évoquer quelques pistes de réflexion :

– Instituer des contre-pouvoirs : La Constitution de la Ve République avait été taillée sur mesure pour le général de Gaulle. Un costume bien trop grand pour ses récents successeurs. D’autant que, depuis l’instauration du quinquennat, le président dispose toujours, et pendant toute la durée de son mandat, d’une franche majorité au Parlement. Élue en même temps que lui, grâce à lui et sur son programme, l’Assemblée nationale a logiquement la même couleur que l’Élysée et le législatif n’a donc pas vocation à s’opposer à l’exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, son indépendance n’est que théorique, tant il est simple de le contrôler par le jeu des nominations et des promotions. Depuis Montesquieu, qui a théorisé la séparation des pouvoirs (il n’en connaissait que trois, lui), un quatrième s’est imposé : la presse. Problème : neuf milliardaires en possèdent l’immense majorité, on ne s’étonnera donc pas que l’intérêt des puissants soit ménagé dans le traitement de l’information. Impuissante politiquement, la contestation s’exprime là où elle le peut encore, dans la rue et dans les sondages d’opinion.

– Responsabiliser les élus : Les élus devront être comptables de leur action devant le peuple dont ils ont obtenu la confiance. Une élection, c’est quoi ? C’est l’histoire d’un mec qui arrive et qui dit : « Faites-moi confiance, voilà ce que je vais faire », et qui, une fois élu, ne le fait pas. À la place, il fait autre chose ou rien. Eh bien non, ça ne peut plus marcher comme ça. En cas de défaillance, il est nécessaire qu’ils puissent être démis de leur fonctions, démocratiquement, c’est-à-dire si une fraction de citoyens le propose et si une majorité d’électeurs l’exige. Insistons : cette mesure doit s’appliquer à tous les élus, jusqu’au président de la République qui, en France, ne peut être démis par personne en cours de mandat, ni même être jugé depuis la scandaleuse décision du Conseil constitutionnel sous la présidence du douteux Roland Dumas.

– Sanctionner sévèrement les dérives : pour interdire l’alliance mortifère entre les copains et les coquins. Depuis des décennies, aucun élu, même le plus corrompu, ne craint les rigueurs de la loi. Il y a à cela une excellente raison : la prison, c’est pour les autres. Eux pourront toujours solliciter les meilleurs avocats et multiplier les procédures des décennies durant, jusqu’au moment où  les juger n’aura plus aucun sens.

les juger n’aura plus aucun sens.

D’où une proposition en trois points :

Rendre passible de longues années de prison ferme tout acte de corruption avérée d’un élu. Parce qu’elle menace dangereusement la démocratie, en décourageant le vote notamment, la corruption politique me paraît un crime plus grave qu’un braquage de banque. Excessif ? Je ne pense pas. Enfant, je me souviens que, sur les billets de banque, il était inscrit que « la fabrication de fausse monnaie [était] passible des travaux forcés à perpétuité ». Pas une goutte de sang versée, pourtant, mais une atteinte criminelle au bien commun.

Définir des couloirs judiciaires dédiés, pour éviter qu’on ne juge que des cadavres. L’ensemble des procédures, appel et cassation compris, devra être bouclé dans les 12 mois suivant l’ouverture de l’instruction.

Augmenter fortement la rémunération des hommes et des femmes qui choisiront de servir la collectivité avec compétence, zèle et intégrité. Pourquoi ? Pour avoir les meilleurs. Pour leur éviter la tentation. Et pour rendre inexcusable qu’ils y cèdent.

Constitutionnelles, électorales ou judiciaires, ces propositions de réforme peuvent apparaître éloignées des préoccupations immédiates, en ces temps troublés surtout. Je les crois pourtant essentielles. Même si elles ne résolvent pas l’ensemble des problèmes auxquels notre époque est confrontée, elles m’apparaissent nécessaires pour rétablir l’indispensable confiance du peuple en ses représentants, enfin comptables de leurs promesses comme de leur action, et responsables de leurs erreurs. Vincent Lindon

d’anticipation explorent un futur qui part du présent. Ce sont des leçons.

d’anticipation explorent un futur qui part du présent. Ce sont des leçons. soutenir Hitler. Et des milliers de gens ont pleuré à la mort de Staline.

soutenir Hitler. Et des milliers de gens ont pleuré à la mort de Staline. qu’ils ont besoin de « faire société » ?

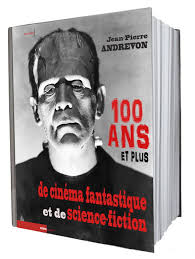

qu’ils ont besoin de « faire société » ? catastrophes climatiques, sélection eugénique, abrutissement des masses par le consumérisme… Du roman Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1932) à la série télé Black Mirror (2011-2019), les auteurs d’anticipation se sont emparés depuis un siècle de la dystopie pour tendre à notre présent un miroir angoissant. Et nous mettre en garde contre les futurs indésirables. À lire : Anthologie des dystopies […], de Jean-Pierre Andrevon (éditions Vendémiaire, 348 p., 26€).

catastrophes climatiques, sélection eugénique, abrutissement des masses par le consumérisme… Du roman Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1932) à la série télé Black Mirror (2011-2019), les auteurs d’anticipation se sont emparés depuis un siècle de la dystopie pour tendre à notre présent un miroir angoissant. Et nous mettre en garde contre les futurs indésirables. À lire : Anthologie des dystopies […], de Jean-Pierre Andrevon (éditions Vendémiaire, 348 p., 26€).