Au cœur du Quartier latin, 5ème arrondissement de Paris, le théâtre de La Huchette voue un culte au maître de l’absurde. À l’affiche depuis 1957, La cantatrice chauve et La leçon d’Eugène Ionesco : plus de 20 000 représentations, le record du monde ! En cette période de fêtes, il est permis de s’offrir un formidable bain de jouvence.

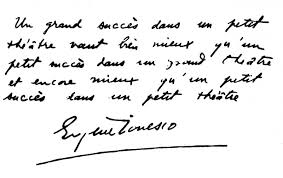

Comme à l’accoutumée, rue de la Huchette, s’affiche au-dessus de la porte de la salle du Quartier latin, le plus petit des grands théâtres parisiens, un chiffre emblématique : le nombre de représentations de La cantatrice chauve et de La leçon, plus de 20 000 sans discontinuer, plus de deux millions de spectateurs ! Une exclusivité mondiale, dans les mises en scène originelles des regrettés Nicolas Bataille et Marcel Cuvelier à la création des deux pièces d’Eugène Ionesco… En fait, l’absurde aventure commence le 10 mai 1950 au théâtre des Noctambules. La première représentation de la Cantatrice s’achève. Le public reste coi, les critiques éberlués. Tous s’interrogent, à la recherche de la fameuse dame annoncée à l’affiche : chauve de surcroît, il était donc impossible de la manquer, de ne pas la remarquer… Scandale, quolibets et sarcasmes : hormis le journal Combat, la presse unanime renvoie le fieffé roumain à ses élucubrations. Ionesco ? « Un plaisantin, un mystificateur, un fumiste ». Insulte suprême, « en attendant qu’ils découvrent Molière ou Vitrac, ils font perdre des spectateurs au théâtre », tempête Jean-Baptiste Jenner dans les colonnes du Figaro.

Organisés en sociétaires et pensionnaires comme à la Comédie Française (!), quelques 70 comédiens assurent les représentations, chaque soir et à tour de rôle, préfèrant aujourd’hui en sourire. Japonais et américains, anglais ou italiens, touristes et provinciaux de passage à la capitale font vite salle comble. Comme au Stade de France, La Huchette joue régulièrement à guichets fermés : au fil des décennies, les 87 fauteuils rouges de l’unique théâtre rescapé de l’emblématique Quartier latin sont devenus l’affiche vivante du tout Paris, une institution labellisée dans les circuits culturels !

L’auteur avait pourtant pris soin d’alerter le public en sous-titrant son œuvre La cantatrice chauve, anti-pièce. Force est de le constater, le propos a de quoi dérouter ! Pour la première fois sur une scène de théâtre, dès le lever de rideau, un couple se raconte par le menu les détails de son repas du soir : soupe, poisson, pommes de terre au lard et salade anglaise… En outre, Monsieur et Madame Smith n’en finissent pas de louer la qualité de l’huile de l’épicier du coin plutôt que celle de l’épicier d’en face, de se lécher les babines à l’évocation du poisson bien frais et des pommes de terre bien cuites. Sans parler de la soupe un peu trop salée, du yaourt « excellent pour l’estomac, les reins, l’appendicite et l’apothéose »… Drôle de théâtre, en effet, que celui de Ionesco qui bouscule toutes les conventions, jongle avec les mots et les situations, se moque du théâtre dans le théâtre : avec ses amis surréalistes, Breton et Queneau, c’est vrai qu’il fut à bonne école !

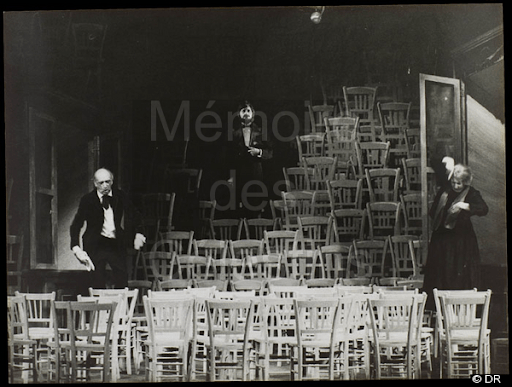

« Dans cette pièce, il ne se passe rien, cette soirée entre deux couples de petits bourgeois n’est que prétexte à faire débiter aux personnages quantité de clichés et de truismes », note Michel Corvin dans son incontournable Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Même processus de déconstruction du langage avec La leçon : des dialogues sans queue ni tête, la banalité du propos face au réalisme macabre du dénouement, le viol et le meurtre de l’élève par le vieux professeur… Coup de génie, dans un même mouvement Ionesco allie sur les planches l’incroyable vacuité des mots et l’insoutenable tragique de l’existence… « Le langage piège à cons et l’homme sujet aux pires contradictions », semble nous susurrer à l’envie le maître de l’absurde dans un gros éclat de rire surgi justement de cette distorsion entre le creux des mots et le plein des situations. Une philosophie de l’existence, une réflexion sur la fragilité de notre humaine condition que Ionesco explicite au fil du temps et des pièces à venir comme autant de chefs d’œuvre, dont Les chaises, Rhinocéros, Le roi se meurt. La force de l’insolite pour masquer la banalité du quotidien, la puissance du rire pour masquer l’angoisse de la vie : tels sont les fondements de l’écriture du « prince de l’absurde » !

« L’absurde » ? Quoiqu’il semble historiquement abusif de parler d’école, Ionesco ne fut pas le seul porte-voix de ce courant littéraire. En prélude, les romans et pièces de Sartre et de Camus, cet existentialisme exacerbé qui fait de l’homme un individu rivé au néant de sa solitude face au monde… « Sous l’appellation « théâtre de l’absurde », on désigne la plus importante génération d’auteurs dramatiques de la seconde moitié du XXe siècle, au premier rang desquels Beckett, Ionesco, Adamov, Genet et Pinter », note Jean-Pierre Sarrazac toujours dans le fameux dictionnaire dirigé par Corvin. Et l’universitaire de poursuivre, « parcelles de vie prises dans les tourbillons du néant, êtres repliés sur eux-mêmes, enkystés dans leur « vieux coin » et/ou perdus dans le no man’s land, créatures d’un langage qui prolifère de façon cancéreuse et se perd dans le « nonsense », les personnages du « théâtre de l’absurde » sont des anti-héros par excellence ». Le grand mérite de tous ces auteurs, selon Sarrazac ? « Transformer en splendeur théâtrale toute cette misère métaphysique, sublimer ce malheur invisible en lui donnant, paradoxalement, une littéralité et une sorte d’hypervisibilité sur la scène » !

Natif de Roumanie en 1909, un temps prof de français à Bucarest, abreuvé aux mamelles du futurisme et du surréalisme, Ionesco émigre définitivement à Paris dans les années 40. C’est plus par jeu que par désir de notoriété dramatique qu’il se lance dans l’écriture théâtrale. Sa référence, son inspiration ? Les cours d’anglais dispensés par la fameuse méthode Assimil… En ces temps d’après-guerre, le théâtre de boulevard triomphe, l’apparition de La cantatrice chauve en 1950 va en décoiffer plus d’un ! Élu à l’Académie française en 1970, Ionesco s’éteint le 28 mars 1994, ne cessant depuis lors d’enthousiasmer les jeunes générations par sa mise en pièces de tous les systématismes, la mise à mal de tous les clichés et poncifs. Et, de décennie en décennie, son fantôme ne cesse de hanter les murs du théâtre de La Huchette.

À l’époque jeune comédien, Nicolas Bataille découvre la pièce presque par hasard. « Une actrice roumaine de la troupe m’a proposé de lire le texte d’un compatriote inconnu. Ce fut le coup de foudre pour la cantatrice… Le lendemain, je rencontrai Ionesco au bistrot : génial ! », nous racontait le metteur en scène lors d’un entretien en 1997. « J’ai tout de suite pensé que ce texte était pour nous, « la bande d’anars du théâtre », comme on nous surnommait, Cuvelier et moi ». Les deux hommes par qui le scandale arrive : Bataille crée La cantatrice chauve aux Noctambules en 1950, Cuvelier La leçon en 1951 au Théâtre de Poche… « Pour 25 représentations », se souvient le facétieux et regretté Nicolas Bataille, « la critique nous a éreintés. Pour nous, c’était un échec mais pas une défaite. Nous étions jeunes, à 22 ans nous avions envie de découvrir autre chose sur une scène de théâtre ».

En 1957, les deux pièces sont reprises sur la scène de La Huchette, elles ne quitteront plus jamais l’affiche ! « Dans les décors d’origine de Jacques Noël. Pour un mois, au départ… », nous raconte Marcel Cuvelier lors de ce même entretien, lui-aussi disparu depuis. « Grâce à un prêt de 1000 francs de Louis Malle conquis par le spectacle vu en 1953 », alors jeune assistant de Cousteau sur Le Monde du silence et futur réalisateur d’un Ascenseur pour l’échafaud. « Jusqu’à sa mort, Ionesco a fréquenté assidûment La Huchette. Normal, pour le chantre du non-sens et de la dérision ! ».

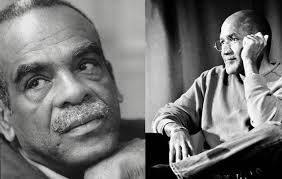

Deux autres grands noms de la scène sont attachés durablement au succès mondial du roumain : Jacques Mauclair et Michel Bouquet ! Avec Tsilla Chelton sa partenaire et inoubliable Tatie Danielle dans le film d’Etienne Chatiliez, dès 1961 Mauclair met en scène et joue avec succès Les chaises sur toutes les scènes du monde. « La pièce n’a pas vieilli, il n’y a que Tsilla et moi pour nous rapprocher désormais de l’âge véritable des personnages », nous confessait-il en 1997. « Je suis sans cesse étonné de l’accueil enthousiaste que les jeunes réservent au théâtre de Ionesco », poursuivait Jacques Mauclair, « il fut le premier à déclarer la guerre au théâtre traditionnel, à tenter de bousculer l’écriture et la dramaturgie scéniques. Sans prétendre à un théâtre de l’absurde, en donnant à voir surtout l’absurdité de la vie… Depuis l’origine, la littérature a tout dit sur la vie, l’amour et la mort et pourtant Ionesco est parvenu à renouveler les thèmes sans vouloir faire œuvre philosophique. C’est pourquoi son théâtre trouve une telle résonance chez nos contemporains ».

Quant à Michel Bouquet le monstre sacré, il l’affirmait, s’il est une pièce qu’il continuerait d’interpréter en dépit d’un âge avancé, c’est sans conteste Le roi se meurt ! Avec Juliette Carré, sa compagne et partenaire, dans la mise en scène de Georges Werler, un morceau d’anthologie gravé à jamais dans les mémoires ! Amoureux de l’insolite, en un jour de grand soir où le spectacle est toujours vivant, osez franchir la porte du temple de l’absurde. Sans oublier de réserver, bien vite la salle affiche complet… Qu’importe, la cantatrice s’engage à vous faire la leçon jusqu’en 2057, encore trente-deux ans ! Yonnel Liégeois

La cantatrice chauve et La leçon d’Eugène Ionesco, dans les mises en scène originelles de Nicolas Bataille et de Marcel Cuvelier : Du mardi au samedi, 19h et 20h. Théâtre de La Huchette, 23 rue de la Huchette, 75005 Paris (Tél. : 01.43.26.38.99).

La vache et le veau

« Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé d’accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l’appeler « maman ». Elle ne pouvait pas lui dire « papa » non plus, parce que le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode » (in La cantatrice chauve, scène 8 ).

En savoir plus

Toutes les pièces de Ionesco sont disponibles en collection de poche. À signaler le volume de La Pléiade, l’édition de son théâtre complet savamment commenté par Emmanuel Jacquart : un ouvrage indispensable pour les amoureux du maître de l’absurde ! Sans oublier l’édition Quarto chez le même éditeur, avec la postface de Marie-France Ionesco, la fille du dramaturge. Pour découvrir l’homme et son œuvre : Ionesco, le catalogue de l’exposition organisée en 2009 à la BNF. Ionesco, de Simone Benmussa (Seghers). Eugène Ionesco, de Marie-Claude Hubert (Seuil).