Pierre Étaix, le père de Yoyo, nous a quittés le 14 octobre 2016. En hommage à ce génie du burlesque, grande figure du cinéma français, Chantiers de culture vous propose l’entretien exclusif qu’il nous accordait à la veille d’une audience cruciale devant la 3ème Chambre correctionnelle du Palais de justice de Paris. Une situation ubuesque, pour un enjeu de taille : reconquérir ses droits d’auteur sur ses propres œuvres ! Rencontre avec un mythe du rire à la française.

« Le soupirant », « Yoyo », « Tant qu’on a la santé », « Le grand amour » et « Pays de cocagne »… Cinq films réalisés entre 1963 et 1969, cinq petits bijoux d’humour et de poésie que les cinéphiles d’un autre temps connaissent bien et qui furent tournés par un génie du burlesque ! Pierre Étaix ? Plus qu’un auteur et comédien, un pic, un roc, un monument du cinéma, une péninsule d’intelligence et d’humour… Paradoxe, parler ainsi de ce petit bonhomme à la morphologie d’un gamin des rues relève du gag : à la Keaton, pour mieux en rire, le comique qu’il vénère par excellence ! L’œil pétillant et toujours aux aguets, l’esprit inventif et en ébullition permanente, le créateur de Yoyo se révèle tel son personnage de fiction : pétri d’humanisme et de générosité, un « tendre » comme il se disait des gens de bien au XVIIème et XVIIIème siècles. Le rencontrer est plus qu’un privilège, un bonheur inégalé. De sa petite voix, avec sagesse, pour une prétendue cause de vieillesse ou de paresse (!), l’octogénaire vous suggère un rendez-vous à pas comptés, il vous  garde en son salon-musée bien après que la cloche eut sonné l’heure de la récré ! Mémoire vivante du music-hall, du cirque et du cinéma, l’ancien compère du grand clown Nino, de Tati et de Fellini, pose un regard tout à la fois lucide et attendri entre l’hier et l’aujourd’hui.

garde en son salon-musée bien après que la cloche eut sonné l’heure de la récré ! Mémoire vivante du music-hall, du cirque et du cinéma, l’ancien compère du grand clown Nino, de Tati et de Fellini, pose un regard tout à la fois lucide et attendri entre l’hier et l’aujourd’hui.

Yonnel Liégeois – Coupable, levez-vous ! Pardon, monsieur Étaix, restez assis, vous êtes tout de même chez vous… Mais enfin, qu’est-ce que cette histoire « abracadabraburlesque » : devoir plaider, en compagnie de votre scénariste Jean-Claude Carrière, pour recouvrer vos droits sur vos propres œuvres ?

Pierre Étaix – Las, mon ami, comme vous le suggérez, un drôle de gag… Sauf que là, nous ne sommes plus au cinéma, mais au tribunal ! Depuis plus de dix ans déjà, mes films réalisés avec Jean-Claude Carrière sont invisibles du grand public et interdits de diffusion. En salle comme à la télé… La cause ? En 2004, nous avons signé un contrat avec Gavroche Productions, une société qui se disait productrice de courts-métrages et devint ainsi cessionnaire à titre exclusif et pour le monde entier des droits sur nos cinq films. Qui, depuis lors, n’a rien fait pour rénover les pellicules ou tenter de distribuer les films. Pire encore, j’ai découvert ensuite que la dite société n’a jamais produit ni distribué de films, une « société fantôme » en quelque sorte ! Je ne suis pas juriste, je suis un clown, je faisais entière confiance à ma précédente avocate, la sœur du patron de la société ! Tous ces problèmes juridiques me dépassent, un véritable imbroglio qui me peine beaucoup. En fait, cette société se présente telle une coquille vide, avec cependant un joli contrat à l’intérieur qui peut rapporter gros à ma mort : d’où ce sentiment désagréable qui m’habite, vous en conviendrez !

Y.L. – Et jusqu’à maintenant, vous n’êtes donc pas parvenu à récupérer vos droits ?

P.E. – Non, en dépit de nombreux courriers adressés à cette société. Trois ans après la fameuse signature du contrat, rien n’avait toujours été entrepris pour restaurer « Yoyo », par exemple. En quelques mois pourtant, Jean-Claude Carrière et moi-même avons obtenu ce qui s’avérait impossible pour Gavroche Productions : la rénovation du film par la fondation Groupama Gan ! Ce qui n’eut pas l’heur de plaire en d’autres lieux… Lors d’un procès en référé en juillet 2007, nous avons même été déboutés de nos demandes et condamnés aux dépens… D’où l’assignation de ce jour, sur le fond, pour recouvrer nos droits sur les cinq longs métrages. Mon seul grand bonheur, pour l’instant ? Avoir assisté la même  année à la projection de « Yoyo », restauré, au Festival de Cannes et à la Cinémathèque de Paris.

année à la projection de « Yoyo », restauré, au Festival de Cannes et à la Cinémathèque de Paris.

Y.L. – Ce qui surprend et étonne, à vous fréquenter, c’est ce sens inné de la dérision, voire de l’auto – dérision, que vous avez su préserver en votre for intérieur en dépit de ces soucis majeurs… Seriez-vous donc « génétiquement » formaté pour le rire ?

P.E. – Non, pas du tout, mais le rire fut toujours pour moi cœur de vie. Même quand je rêvai de faire de la musique, ou que je me suis pris de passion pour le dessin. Le choc ? À l’âge de cinq ans, quand je suis allé au cirque pour la première fois, je fus fasciné par les clowns. Je me souviens encore de l’émotion qui m’a envahi devant cet homme tout blanc en habit de paillettes ! Alors, j’ai dit à mon grand-père en sortant : c’est ça que je veux faire ! Or, j’habitais en province, à Roanne, je n’étais pas un enfant de la balle : presque mission impossible, donc ! Pourtant, de ce jour, je n’ai jamais changé d’avis, je n’ai jamais cessé de répéter que c’est le métier que je voulais faire ! Même si je me suis dispersé en plein d’activités… En 1953, j’arrive à Paris suite à un courrier envoyé à Jacques Tati. Je l’avais entendu à la radio, disant qu’il regrettait ne pas savoir dessiner et affirmant qu’il était prêt à aider des jeunes. J’ai sauté sur l’occasion ! À l’époque je faisais des décors à Roanne, je travaillai avec un maître verrier et je pratiquai le théâtre amateur. Sur ma lettre, je racontai tout ça à Tati, lui disant surtout que le « comique » était primordial pour moi et combien j’avais d’admiration pour « Les vacances de monsieur Hulot ».

Y.L. – Et Tati vous a cru et embauché ?

P.E. – Mais je ne le sollicitai pas pour ça, je venais juste lui demander conseil sur le numéro de clown que je désirai monter avec un ami, comédien amateur ! Son travail de comique me fascinait. Je n’avais pas du tout, mais vraiment pas du tout, l’idée de faire du cinéma. Lors de l’entretien, il m’a demandé de lui montrer mes dessins. Les ayant regardés, il m’a assuré que je ne pourrai jamais faire de cirque. « C’est fermé, c’est rond et vous ne pourrez jamais rentrer dedans, il faut être du métier. Par contre, je prépare un film et je trouve que dans votre coup de crayon, vous avez le sens du rythme et du gag. Si vous en êtes d’accord, je vous engage dans l’équipe pour chercher des gags ». C’est ainsi que j’ai fait durant quelques mois les aller-retour Paris-Roanne, jusqu’à mon installation définitive à la capitale en 1954. Comme il me fallait subvenir aux besoins de ma famille, j’ai eu la chance d’être embauché par Hachette : illustrer, sous forme de BD, quelques manuels d’apprentissage de la langue française ! Le gag ? Il y a quelque temps, je rencontrai la grande comédienne japonaise Michiko Nishiwaki qui m’affirme, avec un grand sourire et son accent « tipic », que  c’est avec moi qu’elle eut le grand bonheur d’apprendre le français ! Je ne connaissais rien au cinéma, Tati s’en moquait, mon boulot consistait à coucher sur le papier l’équivalent visuel d’une idée. Pour en susciter d’autres…

c’est avec moi qu’elle eut le grand bonheur d’apprendre le français ! Je ne connaissais rien au cinéma, Tati s’en moquait, mon boulot consistait à coucher sur le papier l’équivalent visuel d’une idée. Pour en susciter d’autres…

Y.L. – D’où votre désir, après la sortie de « Mon oncle », de passer vous-même à la réalisation ?

P.E. – Pas du tout, après quatre ans de collaboration avec Tati, j’ai repris le chemin du music-hall et du cirque… En compagnie de Nino, un grand clown avec lequel j’ai beaucoup appris sur le travail de scène ! Ce qui me passionnait, c’était le contact quotidien avec le public, entendre son rire monter de la salle… Le sens du comique se cultive, grâce à l’observation, mais il ne s’enseigne pas, il s’apprend sur le tas. Sur scène, il faut oser, ne pas craindre le ridicule, seule la vulgarité me fait peur. Quand le public réagit, c’est merveilleux : Coluche et Desproges, hier, maniaient à la perfection ce sens du rire qui est l’art populaire par excellence, Patrick Robine aujourd’hui… C’est un métier exigeant, qui s’appuie sur la tradition et implique la transmission. D’où ma volonté de créer, avec Annie Fratellini, l’école nationale de cirque. C’est en 1961, un jour où je ne parvenais pas à poser une idée sur scène, que je décidai de la fixer sur pellicule.

Y.L. – Et de réaliser alors pas moins de sept films, en une décennie ?

P.E. – D’abord deux courts-métrages dont « Heureux anniversaire », Oscar à Hollywood en 1963, puis cinq longs métrages, dont « Yoyo » en 1965… Dès que j’ai mis le doigt dans l’engrenage du cinéma, j’ai vraiment pris un plaisir fou. Jusqu’à ma découverte tardive  de l’univers de Buster Keaton… Un maître qui m’émeut profondément, venu lui – aussi du music-hall et du cirque, comme Chaplin : deux univers différents mais tout aussi formidables !

de l’univers de Buster Keaton… Un maître qui m’émeut profondément, venu lui – aussi du music-hall et du cirque, comme Chaplin : deux univers différents mais tout aussi formidables !

Y.L. – Comment expliquez-vous que « Yoyo » demeure ainsi indémodable et inimitable ?

P.E. – Je n’ai pas de réponse, ce n’est vraiment pas par fausse modestie que je suis incapable de porter un jugement sur mon propre travail ! Ce dont je suis sûr, par contre, c’est que nous ne pourrons jamais regretter Keaton et Chaplin, Langdon, Lloyd, Laurel et Hardy : ils sont aussi présents qu’au premier jour et ils ne demandent qu’à revenir sur les écrans. Propos recueillis par Yonnel Liégeois

Étaix en quelques dates

1928 : Naissance à Roanne

1954 : Assistant de Jacques Tati

1963 : Prix Louis Delluc pour « Le soupirant » et Oscar à Hollywood pour « Heureux anniversaire »

1965 : Grand prix au Festival de Venise pour « Yoyo »

1969 : Grand prix du cinéma français pour « Le grand amour »

1970 : Comédien dans « Les clowns » de Federico Fellini

2011 : Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre

2013 : Grand Prix de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques)

2015 : Trophée d’honneur Henri-Langlois « pour l’ensemble de sa carrière »

Écran noir

Woddy Allen, David Lynch, Matthieu Kassovitch… Les plus grands noms du cinéma, jusqu’aux plus discrets, se comptaient parmi les quelques vingt mille signataires de la pétition « Pour la ressortie des films de Pierre Etaix »… Tous l’exigeaient : il faut sortir de l’imbroglio juridique qui prive les auteurs de leurs  droits et interdit la diffusion de leur œuvre. CNC (Centre national de la cinématographie) et SACD (Société des auteurs compositeurs dramatiques) soutenaient Pierre Étaix et Jean-Claude Carrière : leurs films appartiennent au patrimoine culturel français, il fallait qu’ils retrouvent au plus vite leur public. Procès gagné en 2009 !

droits et interdit la diffusion de leur œuvre. CNC (Centre national de la cinématographie) et SACD (Société des auteurs compositeurs dramatiques) soutenaient Pierre Étaix et Jean-Claude Carrière : leurs films appartiennent au patrimoine culturel français, il fallait qu’ils retrouvent au plus vite leur public. Procès gagné en 2009 !

Ils ont dit :

« Étaix ? Ce petit bonhomme est un génie » (Jerry Lewis)

« Clown timide, trop timide pour se mettre en colère » (Serge Toubiana)

« Étaix ? Quand il ne pleure pas, il lui arrive d’être très gai. Il attend la fin du monde comme nous tous, il ne voudrait pas rater ça. C’est un terrestre extra. S’il n’existait pas, il s’inventerait » (Jean-Claude Carrière)

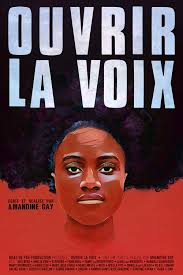

institutions. J’ai écrit un scénario mettant en scène une lesbienne sommelière noire, on m’a répondu que ça n’existait pas en France !

institutions. J’ai écrit un scénario mettant en scène une lesbienne sommelière noire, on m’a répondu que ça n’existait pas en France ! appartient à la norme. Les clubs masculins, blancs et bourgeois, à l’instar de l’Automobile Club, ne choquent personne.

appartient à la norme. Les clubs masculins, blancs et bourgeois, à l’instar de l’Automobile Club, ne choquent personne.