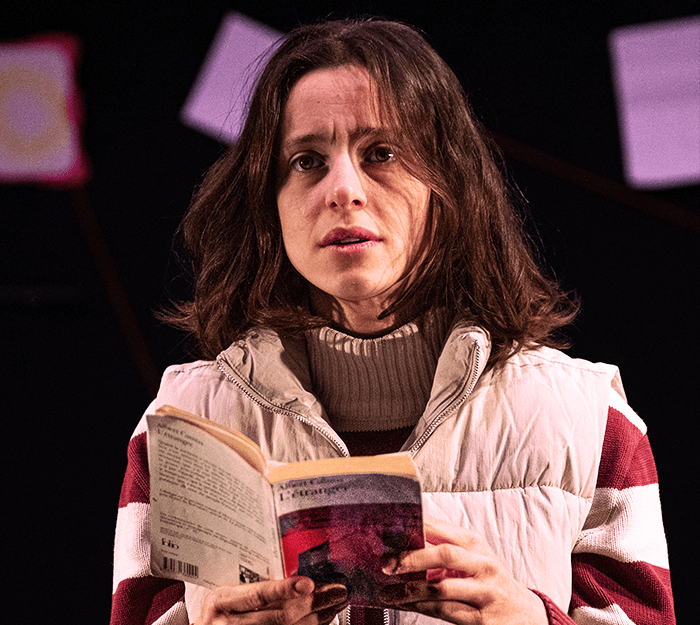

L’une au théâtre Présence Pasteur d’Avignon (84), l’autre en la salle Tchaïkovski du Conservatoire de danse, Violette Campo et Pauline Ribat présentent Mémoire de fille. L’adaptation du récit d’Annie Ernaux, au titre éponyme, qui dissèque au scalpel le corps intime de l’adolescente qu’elle fut. La mise à jour de l’expérience fondatrice de sa première aventure sexuelle.

« L’idée que je pourrais mourir sans avoir écrit sur celle que très tôt j’ai nommée « la fille de 58 » me hante », Annie Ernaux peut donc être apaisée.. . En revanche, pour le lecteur ou plutôt la lectrice, pour peu qu’elle ait vécu sa prime jeunesse avant 68, à la lecture de Mémoire de fille tout se bouscule, remonte à la surface à son grand dam parfois…. La jeune Annie Duchesne, future Ernaux, pour la première fois quitte ses parents, et le bourg d’Yvetot, pour être monitrice dans une colonie de vacances d’un village de l’Orne. « Je la vois arrivant à la colonie comme une pouliche échappée de l’enclos, seule et libre pour la première fois, un peu craintive ». Vertige d’une indépendance pour laquelle elle n’est guère armée. « La mixité la déconcerte… Au fond, elle ne connaît pour parler aux garçons que le mode de la joute populaire, à la fois défensive et encourageante, faite d’aguicherie et de moquerie dans les rues où ils suivent les filles ». La fille rêve de s’intégrer au groupe des moniteurs et monitrices mais « elle n’a aucune pratique d’autres milieux que le sien, populaire d’origine paysanne, catholique ».

Un désir d’homme sans retenue

Le samedi suivant son arrivée, elle assiste à sa première surprise-partie : H est là, « grand, blond et baraqué ». Ils dansent. « Elle est troublée parce qu’il ne cesse de la fixer intensément…..elle n’a jamais été regardée avec des yeux aussi lourds ». Il a à peine quelques années de plus qu’elle mais il a le prestige de la fonction, il est le chef des moniteurs. Ce n’est pas un garçon, c’est un homme qui la fascine et qu’elle suit docilement dans sa chambre. Tout s’accélère. « Elle n’en revient pas de ce qui lui arrive… Il va trop vite… Elle est subjuguée par ce désir qu’il a d’elle, un désir d’homme sans retenue… Elle dit qu’elle est vierge… Elle crie. Il la houspille, « j’aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules ». Il ne parvient pas à la pénétrer. Mais, déjà, elle est totalement à lui de corps et d’esprit. Elle raconte fièrement son aventure à qui veut l’entendre mais à peine plonge-t-elle dans le vertige romantique de ce premier amour qu’il la délaisse pour une blonde, sans doute moins empotée… « Elle est dans l’affolement de la perte, dans l’injustifiable de l’abandon ».

Elle l’attend, le guette, espérant un signe de lui, même par pitié, en vain. Sur son passage, les quolibets fusent, « je ne suis pucelle que vous croyez ». Elle fait fi des sarcasmes pour continuer à faire partie du groupe. Elle est ivre de la découverte de la force de son désir (à défaut de plaisir). « Depuis H, il lui faut un corps d’homme contre elle, des mains, un sexe dressé. L’érection consolatrice ». Elle est grisée par les désirs qu’elle suscite, faisant fi des recommandations maternelles, « elle a toujours été tenue par sa mère à l’écart des garçons comme du diable ». Ivre de liberté, elle pactise désormais allègrement avec le diable et collectionne les diablotins tout en préservant son intégrité virginale ! Était-elle « une avant-gardiste de la liberté sexuelle, un avatar de Bardot dans « Et Dieu créa la femme » qu’elle n’a pas vu… ? », s’interroge Annie Ernaux. Sur la glace de son lavabo, elle découvre « Vive les putains » écrit avec son dentifrice rouge Émail Diamant. L’injure rappelle les humiliations infligées à cette époque aux adolescentes fille-mères recluses dans les asiles maternels par la bonne société quand religieuses ou sages-femmes laïques leur lancent des « comment, à 15 ans, pouvez-vous coucher avec des hommes …? ». Alors qu’elles étaient enceintes d’un garçon de leur âge, leur premier et unique amour …

Des maux, mais pas les mots…

Le 11 septembre 1958, la veille de son départ de la colonie de vacances, H lui fera l’aumône d’une ultime (partie de) nuit, qui réactive sa dépendance et ses faux espoirs. L’auteure n’en finit pas de s’étonner de la « disproportion inouïe entre l’influence sur ma vie de deux nuits avec cet homme et le néant de ma présence dans la sienne ». Effectivement. Si, à son retour, elle fanfaronne de ses expériences auprès de ses amies, elle ne réalise pas qu’elle a vécu un séisme dont l’onde de choc se propagera dans tout son corps. Si elle n’a pas encore Les mots pour le dire, comme le titrera plus tard Marie Cardinal, son corps aura très vite les maux pour lui dire de façon radicale. « Mon sang s’est arrêté de couler dès le mois d’octobre ». Aménorrhée, le diagnostic médical est tombé, rassurant la mère puisque « la tragédie n’a pas eu lieu ». Il faut comprendre que « c’est dans des romans devenus illisibles, des feuilletons féminins des années 50, qu’on peut approcher le caractère immense, la portée démesurée de la perte de la virginité. De l’irréversibilité de l’événement ».

Elle n’oublie pas H, elle est obsédée par le désir de le reconquérir l’été suivant. Pour parvenir à ses fins, elle pense qu’elle doit se transformer radicalement. Pour l’éblouir. Dans sa tête, un rétro-planning exigeant qui aura l’unique mérite de mobiliser son énergie : acquérir de nouvelles compétences (nager, danser, conduire), briller intellectuellement, devenir blonde, maigrir…. Le piège est là, dans ce dernier mot. « Depuis la rentrée de janvier, j’ai cessé de me nourrir au foyer d’autre chose que d’un bol de café au lait le matin, de la mince tranche de viande servie tous les midis, de la soupe le soir ». Elle craquera, bien sûr, notamment dans l’épicerie de ses parents. Elle glisse dans le tsunami de l’anorexie/boulimie. Elle fait cependant une bonne année scolaire en classe de Philo, ses résultats lui permettent de choisir de longues études. Pourtant, face à l’arrogance tranquille des filles de la bourgeoisie, elle intègre la différence de classe et rejoint finalement l’ambition modeste de son père qui « exulte quand il apprend qu’elle ne veut plus continuer, qu’elle veut entrer à l’École normale d’institutrice ». Brillamment reçue au concours d’entrée, deuxième sur soixante, elle intègre l’école en septembre 1959. Elle n’y fera pas long feu, « vous n’avez pas la vocation, vous n’êtes pas faite pour être institutrice ». Rejet brutal, mais salvateur.

Le deuxième sexe de Simone

Elle se rapproche d’une compagne de déboires à la rentrée de janvier 1960. Elles font un projet commun, « quitter l’École normale, aller travailler comme filles au pair en Angleterre, revenir et entrer à la fac de lettres en octobre ». La découverte des écrits de Simone de Beauvoir contribue, à cette époque, à de nombreuses prises de conscience. Le dépaysement de l’expérience anglaise l’aide à se dépoussiérer de la honte, à entreprendre sa reconstruction. A la rentrée universitaire, elle « vit dans une effervescence intellectuelle, une expansion heureuse ». Elle s’abonne aux Lettres Françaises fondées et dirigées par Aragon, lit Robbe-Grillet et Sollers. « A la première dissertation littéraire de mon groupe de travaux pratiques, j’ai eu la meilleur note ». La plénitude de l’esprit a raison enfin du corps qui cède. « Mon appétit est redevenu celui d’avant la colonie. J’ai revu le sang fin octobre ». Avec l’acharnement d’une archéologue et la précision d’une entomologiste, l’écrivaine ne néglige aucun signe, aucune trace pour s’approcher de sa vérité, plutôt de la vérité de l’instant. Comme toujours, lecteurs et lectrices ne lâchent un livre d’Annie Ernaux qu’à regret. Certainement parce que « écrire n’est pas pour moi un substitut de l’amour, mais quelque chose de plus que l’amour ou que la vie », confesse l’auteure.

Commence alors le travail de résonance en chacun(e)… « Il y aura forcément un dernier livre, comme il y a un dernier amant, un dernier printemps, mais aucun signe pour le savoir », écrit Annie Ernaux. Que cette mémoire de fille-là ne soit pas le dernier ouvrage de cette écrivaine majeure de notre temps. Chantal Langeard

Mémoire de fille, Violette Campo : jusqu’au 26/07 à 13h, relâche les 08-15-22/07. Présence Pasteur, 13 rue Pont-Trouca, 84000 Avignon (Tél. : 04.32.74.18.54).

Mémoire de fille, Pauline Ribat : sous le patronage de la SACD, le 11/07 à 16h, salle Tchaïkovski. Conservatoire de danse, 20 Rue Ferruce, 84000 Avignon (Tél. : 04.32.44.46.95).

Annie Ernaux, Nobel de littérature

Le jeudi 6 octobre 2022, l’Académie royale suédoise décernait son prix Nobel de littérature à Annie Ernaux. Chantiers de culture s’est réjoui fort de cette haute distinction internationale attribuée pour la seizième fois à un écrivain français depuis sa création en 1901. Huit ans après Patrick Modiano, quatorze ans après Jean-Marie Gustave Le Clézio, Annie Ernaux est couronnée pour l’ensemble de son oeuvre : des Armoires vides, son premier livre en 1974 au Jeune homme paru en mai 2022.

En 1984, Annie Ernaux reçoit le prix Renaudot pour La place, en 2008 de multiples prix pour Les années, dont le prix de la Langue Française et le prix François-Mauriac de l’Académie Française… Du supermarché au RER, de l’avortement à la dénonciation de l’état d’Israël, de l’exploitation à la libération de la femme surtout, aucun sujet n’échappe à la réflexion et à la plume de l’écrivaine. Une femme d’intelligence et de cœur, native de Normandie et citoyenne de Cergy (95). Issue d’un milieu social modeste, une intellectuelle qui n’a jamais oublié ses origines malgré son intrusion dans un autre monde grâce aux études, professeure et agrégée de lettres.

Entre mémoire individuelle et mémoire collective, oscille la plume de la romancière. Qui refuse d’être identifiée sous le label « littérature autobiographique », même si ces écrits s’enracinent dans une enfance et une jeunesse, le rapport aux géniteurs et à une culture sociale qui lui sont propres…

« Je me considère très peu comme un être singulier, au sens d’absolument singulier, mais comme une somme d’expérience, de déterminations aussi, sociales, historiques, sexuelles, de langages, et continuellement en dialogue avec le monde (passé et présent), le tout formant, oui, forcément, une subjectivité unique. Mais je me sers de ma subjectivité pour retrouver, dévoiler les mécanismes ou des phénomènes plus généraux, collectifs ».

Annie Ernaux revendique une écriture « sans jugement, sans métaphore, sans comparaison romanesque », un style « objectif qui ne valorise ni ne dévalorise les faits racontés ». Affirmant haut et fort qu’il n’existe « aucun objet poétique ou littéraire en soi », et que son écriture est motivée par un « désir de bouleverser les hiérarchies littéraires et sociales en écrivant de manière identique sur des objets considérés comme indignes de la littérature, par exemple les supermarchés, et sur d’autres, plus nobles, comme les mécanismes de la mémoire ou la sensation du temps ».

Une oeuvre puissante, attachante et bouleversante, telles L’autre fille et Mémoire de fille… En 2011, est parue dans la collection Quarto une anthologie intitulée Écrire la vie, comprenant la plupart de ses écrits d’inspiration autobiographique et proposant un cahier composé de photographies et de larges extraits de son journal intime inédit. Yonnel Liégeois

L’oeuvre d’Annie Ernaux est publiée essentiellement chez Gallimard, dans la collection de poche Folio.

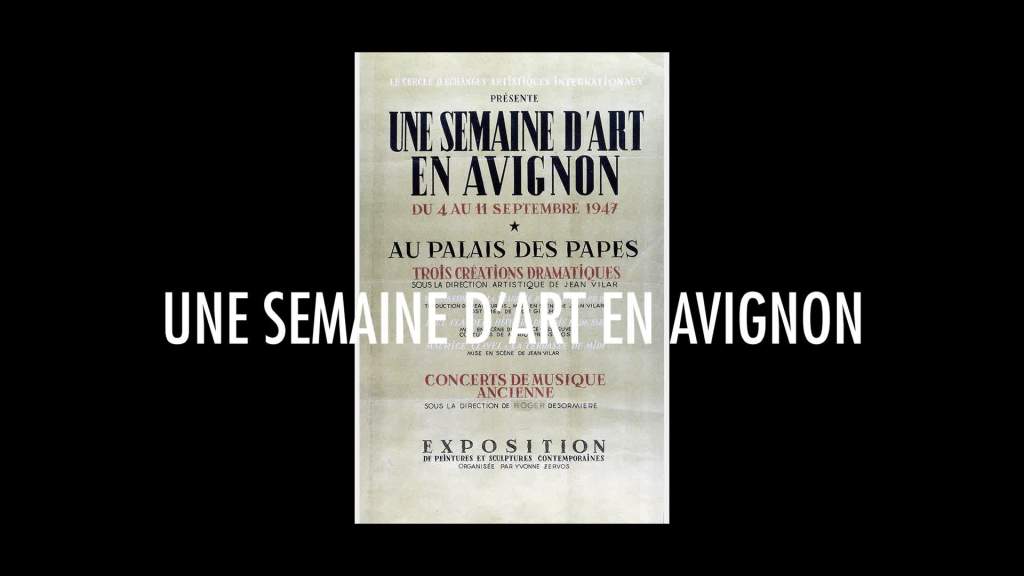

rebaptise immédiatement TNP et qu’il inaugure avec « Le Cid » de Corneille et la création de « Mère Courage » de Brecht. À cette date, le grand Sétois n’est plus un inconnu. Depuis cinq ans déjà, il dirige à Avignon ce qui n’était au départ qu’une Semaine d’art dramatique. « Une idée de poète », puisque c’est René Char et son ami Christian Zervos, grand amateur d’art qui prépare une exposition de peinture, qui lui proposent en 1947 de reprendre « Meurtre dans la cathédrale » dans la Cour d’honneur du Palais des Papes. Refus poli de Vilar habitué des petites scènes, qui se ravise ensuite pour tripler la mise : trois créations, sinon rien ! À Zervos alors d’opiner du chef, il n’a pas les moyens d’une telle ambition… Sollicité, le maire communiste et ancien résistant Georges Pons, ose relever le pari ! Le festival d’Avignon est né.

rebaptise immédiatement TNP et qu’il inaugure avec « Le Cid » de Corneille et la création de « Mère Courage » de Brecht. À cette date, le grand Sétois n’est plus un inconnu. Depuis cinq ans déjà, il dirige à Avignon ce qui n’était au départ qu’une Semaine d’art dramatique. « Une idée de poète », puisque c’est René Char et son ami Christian Zervos, grand amateur d’art qui prépare une exposition de peinture, qui lui proposent en 1947 de reprendre « Meurtre dans la cathédrale » dans la Cour d’honneur du Palais des Papes. Refus poli de Vilar habitué des petites scènes, qui se ravise ensuite pour tripler la mise : trois créations, sinon rien ! À Zervos alors d’opiner du chef, il n’a pas les moyens d’une telle ambition… Sollicité, le maire communiste et ancien résistant Georges Pons, ose relever le pari ! Le festival d’Avignon est né.

De ses rencontres et débats à l’entreprise,

De ses rencontres et débats à l’entreprise,