À titre posthume, les éditions P.O.L. publient Mes meilleures années, le onzième et ultime tome du Journal de Charles Juliet. Il évoque ses lectures, ses rencontres, revient sur son parcours et surtout sur l’histoire douloureuse de sa vocation littéraire qui a fait de lui un auteur majeur. L’écrivain et poète est décédé le 26 juillet 2024.

« Charles Juliet en avait décidé le titre : Mes meilleures années. Nous publions aujourd’hui ce volume qui était encore en chantier avant sa disparition. Avec les textes inédits qu’il avait sélectionnés, qui peuvent être lus aujourd’hui comme sa volonté de rencontrer « ce qui appartient à tous, là où j’ai chance d’accéder au permanent, à l’intemporel », écrivait-il ». Les éditions P.O.L.

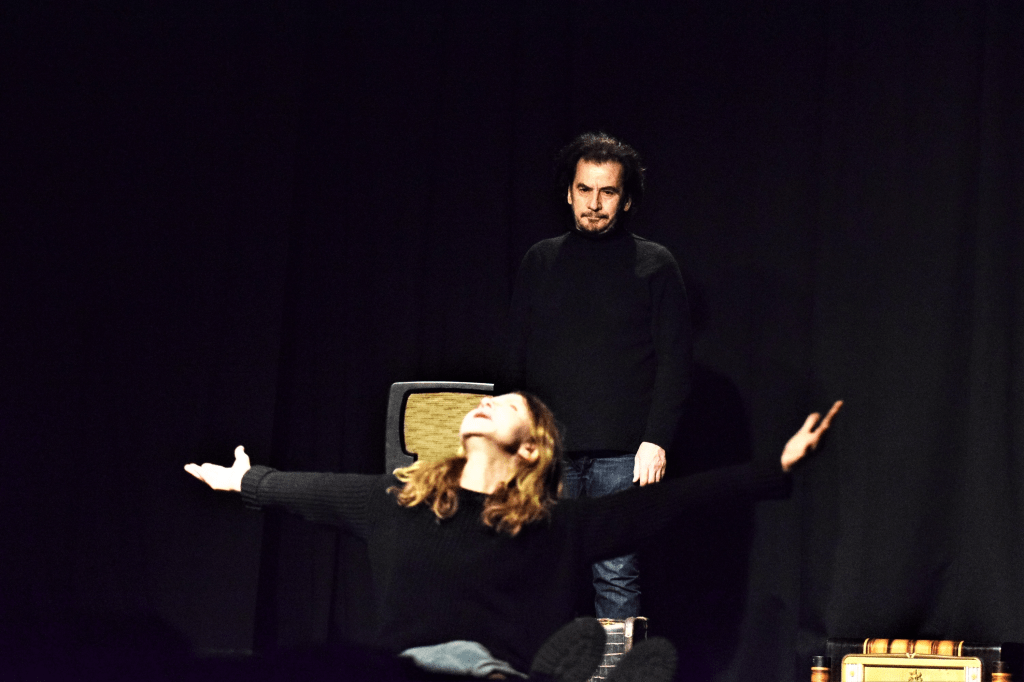

Pour l’occasion, Chantiers de culture remet son portrait en ligne, brossé lors de l’adaptation théâtrale de ses pudiques Lambeaux : la bouleversante déclaration d’amour à sa mère disparue. Ancien enfant de troupe, l’homme a surmonté doutes et affres de l’existence avant de publier en 1989 L’année de l’éveil, son premier texte. Un écrivain singulier, un auteur discret pour qui intimité et vérité se conjuguaient entre les lignes. Une rencontre fort marquante avec un être d’une profonde humanité, d’une extrême écoute de l’autre. Yonnel Liégeois

À vingt-trois ans, c’est la rupture. Irrémédiable, terrible de conséquences. Un acte insensé, un pari de fou qui hypothèque à jamais l’avenir devant une vie toute tracée : en 1957, en pleine guerre d’Algérie, l’ancien enfant de troupe décide de quitter l’école du Service de santé militaire de Lyon. Alors qu’il n’a pour ainsi dire encore jamais ouvert un livre, sinon des ouvrages scolaires, le jeune Charles Juliet réussit à se faire réformer, sous couvert d’une intime conviction : écrire, écrire, consacrer sa vie à l’écriture !

Un pari fou et insensé pour l’homme désœuvré qui se retrouve alors sans revenu et sans travail, sans perspective. Qui ne compte plus les heures devant la feuille blanche sans aligner un mot ou, insatisfait et désemparé, déchire le lendemain ce qu’il a laborieusement couché sur le papier la veille… « Je passais le plus clair de la journée à rattraper le temps perdu : lire, lire. J’étais pris d’une véritable boulimie de lecture, entrecoupée de moments d’errance et de doute profond sur mes capacités à tenir la plume ». Et de poursuivre : « en ces années-là, je vivais dans l’insatisfaction permanente, vraiment dans le dégoût de moi-même. Entre immense confusion et désespoir absolu. Ce qui m’a sauvé ? Le bon sens et une bonne santé, physique et mentale ! ».

Une vérité au relent suicidaire que Charles Juliet exprime aujourd’hui avec une lucidité et une sincérité étonnantes. À n’en pas douter, au sortir d’une épreuve vitale au sens fort du terme, l’homme semble avoir conquis une sérénité intérieure presque déroutante pour son interlocuteur. Rencontrer Charles Juliet, ce n’est point seulement s’entretenir avec un écrivain et poète à la plume singulière, c’est aussi et surtout, avant tout peut-être, dialoguer avec un être d’une humanité à fleur de peau, d’une attention extrême à l’écoute de l’autre, l’enveloppant d’un regard profond et libérant sa parole d’une voix comme surgie des profondeurs. « Comme l’aveu d’une infinie précaution à l’instant d’approuver ou de dénier, une intime prudence devant l’idée, prudence nourrie de longues années d’incertitude, d’inquiétude, d’exigence dans l’ajustement de la pensée », commente Jean-Pierre Siméon dans l’ouvrage* qu’il consacre à l’auteur de L’année de l’éveil, L’inattendu ou Attente en automne. Pour quiconque revient de l’enfer, il est vrai que goûter enfin au bonheur de la vie, et de l’écriture, relève presque du miracle !

Une vie en Lambeaux … Il suffit de lire l’ouvrage de Charles Juliet au titre éponyme pour saisir le sens et la portée du mot. À peine né et déjà séparé de sa mère qu’il ne connaîtra jamais, placé dans une famille d’accueil, l’adulte qui advient mettra longtemps, très longtemps, à se connaître et se reconnaître, à panser les maux et mettre des mots sur cette déchirure première. « L’écriture de ce livre fut décisive. Sans détour, je puis affirmer qu’il y a un avant et un après, jusqu’alors je m’interdisais d’être heureux ». Avec cette révélation surprenante : « douze ans d’intervalle séparent les vingt premières pages du manuscrit du point final. Il m’a fallu faire retour sur le traumatisme inconscient de cette rupture, me libérer de mon enfance et de mon éducation militaire pour qu’advienne cet inconnu que j’étais à moi-même ». Un ouvrage où le petit d’homme devenu grand chante l’amour de ses deux mères, l’inconnue dont il reconstruit le paysage intime avec des mots poignants et bouleversants et l’autre, cette paysanne à l’amour débordant pour l’enfant recueilli…

Fort d’une éblouissante maîtrise du verbe, l’auteur nous embarque sur ces flots insoupçonnés de l’inconscient où luit, au plus profond de la noirceur, l’étincelle de vie qui change tout. Celle de l’espoir. Auparavant, il en avait expérimenté quelques bribes. Au travers d’émois esthétiques et poétiques : la peinture de Cézanne et la rencontre du plasticien Bram Van Velde, la découverte des poètes Blas de Otero et Machado… Charles Juliet, un écrivain de l’intime ? Le diseur de l’insondable, plutôt. Pour s’en convaincre, il suffit de plonger dans L’année de l’éveil, un authentique récit d’initiation à la vie et à l’amour. L’auteur y conte ses longues années d’enfant de troupe, la dure loi de la vie en collectivité, les corvées et contraintes de la règle militaire, la découverte de la femme et de la tendresse.

Étonnamment, celui que l’on imaginait solitaire et contemplatif, l’écrivain à la plume si finement léchée et au verbe se jouant d’une si lancinante musique intérieure, Charles Juliet se révèle pleinement présent en son temps. Qui pose un regard acéré sur la vie de la cité, qui décrit avec justesse la société dans laquelle il est immergé. Obsédé par ces injustices dont il est témoin au quotidien, révolté par l’état de cette planète riche qui n’a jamais autant fabriqué de pauvreté, plaidant avec vigueur pour un sursaut de conscience et d’éthique…

« La question de la jeunesse me hante, me désespère parfois, elle ne me quitte jamais : qui peut se satisfaire de la vision d’une jeunesse perdue ? ». Aussi, accepte-t-il fréquemment de dialoguer avec les lycéens. « Pour rejoindre leur angoisse et leur dire : étonnez-vous de vous-mêmes et de la vie, ne partez pas battus. Je souhaite aussi qu’ils comprennent que l’acte d’écrire n’est pas un geste dérisoire dans une société où règne la confusion la plus noire ». Éthique et morale ? Pas de vains mots pour un homme et un écrivain qui les couche chaque jour sur le papier en lignes de clarté. Propos recueillis par Yonnel Liégeois

Mes meilleures années, Charles Juliet (éditions P.O.L., 160 p., 18€). L’année de l’éveil (Folio Gallimard, 273 p., 7€70). Lambeaux (Folio Gallimard, 160 p., 6€), Attente en automne (Folio Gallimard, 208 p., 6€), L’inattendu (Folio Gallimard, 240 p., 7€70).

* La conquête dans l’obscur, Charles Juliet, de Jean-Pierre Siméon (JMP éditeur, 126 p., 11€).

Quand la lumière s’éteint…

En 2020 paraissait aux éditions P.O.L. Le jour baisse, le dixième volume du Journal de Charles Juliet. Une œuvre de longue haleine, débutée en l’an 2000 avec Ténèbres en terre froide qui couvre la période 1957-1964 ! « Le jour baisse, dixième volume de mon journal, couvre quatre années, de 2009 à 2012. Dans les volumes précédents, je veillais à peu parler de moi. Ici, je m’expose davantage, parle de ce que j’ai longtemps tu : mon épouse, sa famille, mes rapports avec celle-ci. Je relate ce que fut mon année préparatoire aux études de médecine (…) Arrêt des études et engagement dans l’armée. Pendant cette année, à mon école d’enfants de troupe, j’ai eu des rapports difficiles avec un capitaine. Plus le rugby, plus une ardente faim de vivre, plus des tentations, plus un grand désordre dans la tête et dans le cœur. ».

Charles Juliet ? Un diariste à la plume singulière, qui récuse complaisance et nombrilisme, couchant ainsi sur le papier le particulier de sa vie et de son quotidien pour mieux atteindre l’universel. Une langue limpide au mot léché, où la prose sans relâche affinée sur le papier prend couleur poétique, où le phrasé finement ciselé devient gouleyante peinture pour celui qui chérit celle de Cézanne. Prix Goncourt de la poésie en 2013, en 2017 Grand prix de littérature de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre, Charles Juliet est un auteur qu’il fait bon découvrir et rencontrer entre les lignes. Une sensibilité exacerbée par les soubresauts de l’existence, un homme aussi attachant que discret qui accompagne son lecteur dans les méandres les plus profonds de la conscience. Une grande plume se brise, une voix s’éteint. La mémoire est fidèle. Y.L.