Au Théâtre du Peuple, à Bussang (88), Julie Delille présente Je suis la bête à l’affiche du 130ème anniversaire de ce lieu emblématique. Superbement réussie, l’adaptation du livre d’Anne Sibran : entre imaginaire et naturalisme, une aventure théâtrale déroutante.

Entre rêve et réalité, une lumière de lune en la profondeur de la nuit… Dans le clair obscur, le silence… Profond, long, très long ! Noirceur et silence s’allongent, se prolongent dans l’univers singulier du Théâtre du Peuple. Pour se propager et s’immiscer, énigmatiques, dans la tête des spectateurs. Jusqu’à ce que s’élève une voix, enfantine semble-t-il, presque inaudible. Les mots surgissent, tout à la fois doux et violents, pénétrants. Pour nous conter une étrange histoire quand, à l’âge de deux ans, « celle qui l’avait portée dans son ventre et l’homme qui la portait parfois l’ont laissée », enfermée dans un placard avant de quitter la maison ! Par intermittence, lucioles éphémères, éclosent alors d’infimes traits de lumière : une patte, une main ? Le mystère.

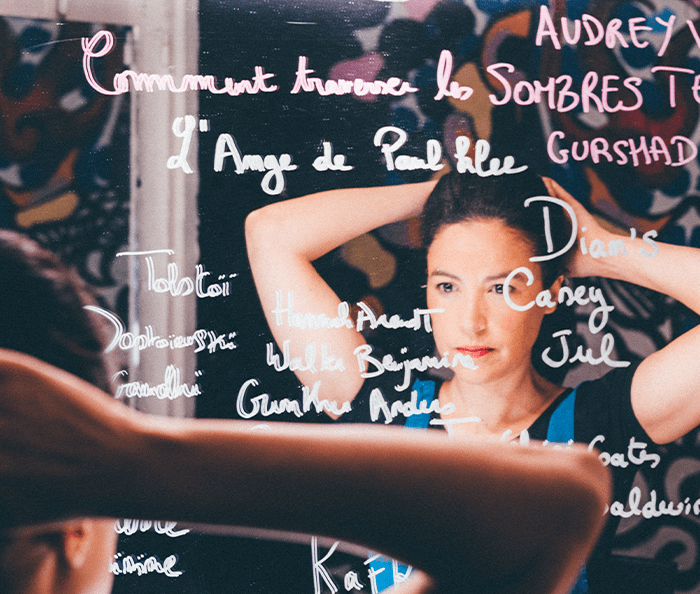

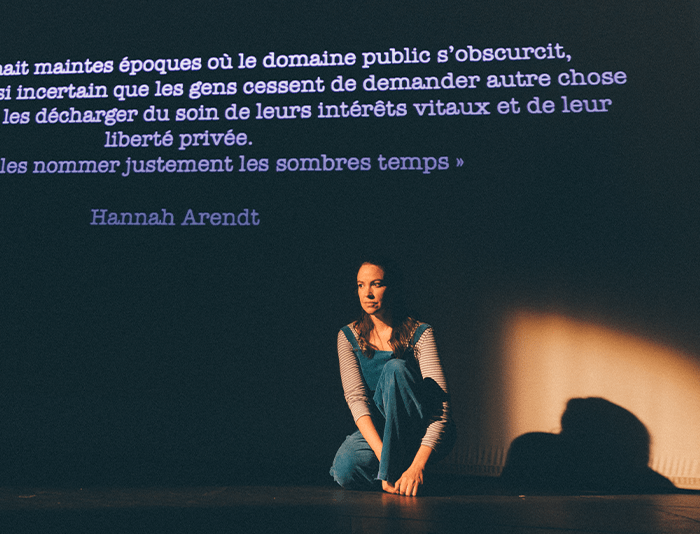

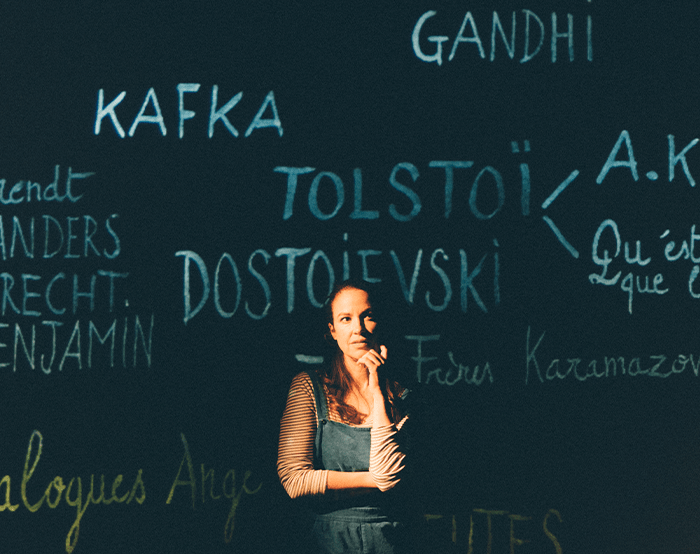

Durant plus d’une heure, il en sera toujours ainsi. Une expérience déroutante, à en perdre nombre de repères, Je suis la bête nous plonge dans une aventure théâtrale d’une originalité absolue entre imaginaire et naturalisme. Pour Julie Delille, la directrice du lieu, metteure en scène et interprète, la cause est entendue : il ne fut jamais question de reproduire l’identique, « c’est à moi de me plier aux exigences de ce lieu emblématique, non l’inverse ». Dans cette version scénique revisitée pour le 130ème anniversaire de l’utopie Maurice Pottecher et Tante Cam, son épouse, lumière et son, volutes blanches et piaillements de la nature, participent grandement à la qualité de la représentation : l’osmose totale. Deux ans tout juste lorsqu’elle est abandonnée, allaitée aux tétons d’une chatte, nourrie de la chair fade des chatons morts-nés… Elle se souvient, ses petites mains rappant la porte du placard jusqu’au sang, ses ongles devenus rouges griffes avant que ses yeux, prunelles comme celles de la chatte, découvrent l’infime orifice pour s’évader et se fondre dans la forêt.

Sauvage, obscure, impénétrable, exhalant fureurs et senteurs. Sur la scène inclinée de Bussang, herbes et feuilles foulées, sons et sifflements feutrés, se tapissent et rôdent les vivants de la forêt qui l’agressent et la blessent, dont se repaît aussi la gamine carnassière durant des années. Bête parmi les bêtes, femme enfant à l’unisson de la nature, tantôt apaisante tantôt menaçante. Jusqu’au jour où les abeilles, fuyant leur « boîte », la recouvrent et lui fassent manteau. « Ça fait un bourdonnement qui me berce, me console, avec parfois des explosions d’étoiles. Jusqu’à ce moment où je m’endors enfin », nous confie-t-elle en mots chuchotés. Jusqu’à ce moment où une « bête blanche au regard d’homme », d’un jet de fumée, disperse les butineuses et la conduise dans une maison dont elle reconnaît l’odeur. L’horreur.

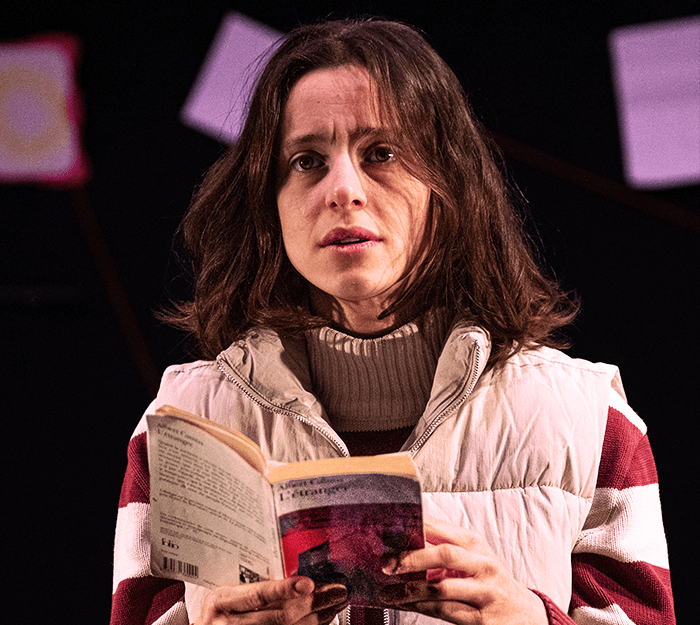

Il lui faut apprendre à oublier, à effacer ce que la forêt lui a révélé, à prononcer des paroles dont elle ignore le sens et qu’elle ne fait que répéter, à invoquer les cieux et un « père transfiguré ». La nuit, elle court l’aventure en quête de viande, le jour elle est contrainte de « nettoyer sa parole qui avait trop traîné sur la terre noire de la forêt ». Sur le plateau, la lumière devient un peu plus vivace, quoique toujours volatile, éphémère. Un visage apparaît, une longue chevelure aussi. Tantôt debout, immobile, tantôt à quatre pattes, fuyant pour toujours, à jamais… L’appel de la forêt est trop pressant.

Femme et bête, Julie Delille épouse sans faillir les contours de l’une et l’autre, nous invitant à cerner et discerner de quel côté avance, masquée, la sauvagerie. L’instinct ou l’intellect, la nature dénaturée ou l’humanité déshumanisée ? Un spectacle d’une incroyable beauté quand la voix, couplée à la lumière et au son, se révèle plus qu’un mariage de raison, d’une « extra-ordinaire » puissance à nourrir notre imaginaire et à interpeller nos habitudes et certitudes. La comédienne libère force images poétiques pour raviver le dialogue interrompu entre l’humain et sa conscience égarée. Désormais à la direction du Théâtre du Peuple de Bussang, nul doute que la metteure en scène a songé à quelques fulgurances enchantées en lisière de l’envoûtante forêt vosgienne ! Yonnel Liégeois

Je suis la bête, texte et adaptation Anne Sibran, mise en scène et interprétation Julie Delille : jusqu’au 30/08, du jeudi au samedi à 20h. Théâtre du peuple, 40 rue du Théâtre, 88540 Bussang (Tél. : 03.29.61.50.48). L’ouvrage d’Anne Sibran est disponible dans la collection Haute enfance – Gallimard.

130 ans : jubilez, jubilons !

Outre Le Roi nu et Je suis la bête, moult événements sont à l’affiche de ce 130ème anniversaire ! D’autant que la conviction de Julie Dellile, directrice du lieu depuis 2024, est clairement affirmée : renouveler, voire renouer, le lien entre le peuple bussenet et son théâtre. « L’enjeu est de mettre le Théâtre du Peuple au cœur de ce qui ferait son territoire, il ne s’agit pas seulement d’en faire un lieu de référence culturel mais bien de l’inscrire comme un incontournable espace de rencontre, de lien social répondant aux besoins et produisant de la pensée en résonance avec les impulsions poétiques et de transmission. Le Théâtre du Peuple s’est fait à Bussang avec les Bussenets, pour elles et eux mais aussi pour toutes celles et ceux qui voudraient sincèrement s’y impliquer ». D’où deux propositions innovantes :

– Depuis octobre 2023, la sociologue Anne Labit est partie à la rencontre des habitants et artistes locaux pour réinventer ensemble les liens entre le théâtre et son territoire. Le « Bourgeon bussenet » est une expérimentation faisant dialoguer arts, sciences et citoyenneté. D’où une phase d’enquête pour mieux reconnaître les lieux, le ressenti des habitants ainsi que les grandes caractéristiques (démographiques, sociologiques, géographiques) de ce coin des Vosges. De premières investigations sont déjà disponibles à la lecture, qui déboucheront prochainement à la mise en œuvre de nouvelles initiatives : conférences, expositions, débats, concerts…

« Recevons du passé l’héritage qu’il nous transmet. Cherchons dans le passé des inspirations, des leçons et même des modèles. Mais que l’être nouveau vive d’une vie nouvelle ».

Maurice Pottecher, fondateur du Théâtre du Peuple

– Hériter des brumes, la folle histoire du Théâtre du peuple : né d’une commande à Alix Fournier-Pittaluga et Paul Francesconi, mis en scène par Julie Delille avec huit comédiens et comédiennes mêlant professionnels et amateurs, le texte conte l’aventure du Théâtre du Peuple, d’hier à aujourd’hui. Un feuilleton théâtral en six épisodes, pour comprendre ce que veut dire utopie entre créations et passions, amours et amitiés, crises de croissance et réconciliations, conflits familiaux et deux guerres mondiales… Du 20 au 30/08, une folle et belle histoire entre humour et émotion, pour jubiler ensemble ! Yonnel Liégeois

Hériter des brumes, la folle histoire du Théâtre du Peuple, Alix Fournier-Pittaluga et Paul Francesconi (éd. Esse que, 352 p., 20€).