En 1986, l’ONU institue le 2 décembre Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage. De la traite négrière d’hier à l’esclavagisme contemporain, l’asservissement de millions d’hommes, femmes et enfants a sévi et perdure. Historiens et chercheurs, écrivains et poètes en rendent compte.

Avec Travail, capitalisme et société esclavagiste, l’historienne Caroline Oudin-Bastide prend d’emblée son lecteur à contre-pied. Documents à l’appui et  bilan de recherches extrêmement fines l’autorisent à affirmer que la valeur travail, à l’œuvre dans les sociétés esclavagistes de Guadeloupe et de Martinique, ne peut être analysée sur le même mode que celui en germe de la modernité capitaliste dans les sociétés occidentales. En Europe, Angleterre et France d’abord, non seulement la bourgeoisie industrielle voit dans le travail le meilleur moyen d’asseoir ses profits mais surtout exploiteurs et exploités, au fil du temps, pensent le travail comme source d’émancipation individuelle et collective. Un regard radicalement différent de celui posé par les planteurs et colons des Antilles, ne partageant en rien « l’esprit du capitalisme » : il leur faut d’abord assujettir d’autres hommes à la tâche pour mieux « cultiver l’oisiveté, s’adonner au jeu et aux plaisir », ensuite pour faire échec à cette « paresse naturelle » qui, selon eux, détermine l’homme noir.

bilan de recherches extrêmement fines l’autorisent à affirmer que la valeur travail, à l’œuvre dans les sociétés esclavagistes de Guadeloupe et de Martinique, ne peut être analysée sur le même mode que celui en germe de la modernité capitaliste dans les sociétés occidentales. En Europe, Angleterre et France d’abord, non seulement la bourgeoisie industrielle voit dans le travail le meilleur moyen d’asseoir ses profits mais surtout exploiteurs et exploités, au fil du temps, pensent le travail comme source d’émancipation individuelle et collective. Un regard radicalement différent de celui posé par les planteurs et colons des Antilles, ne partageant en rien « l’esprit du capitalisme » : il leur faut d’abord assujettir d’autres hommes à la tâche pour mieux « cultiver l’oisiveté, s’adonner au jeu et aux plaisir », ensuite pour faire échec à cette « paresse naturelle » qui, selon eux, détermine l’homme noir.  Aucune volonté donc de valoriser le travail, d’autant qu’ici il est synonyme de violences, de privations et de mort.

Aucune volonté donc de valoriser le travail, d’autant qu’ici il est synonyme de violences, de privations et de mort.

Un tel regard n’incite cependant pas l’historienne à nier les enjeux économiques ni le poids des richesses accumulées grâce au travail des esclaves. Pour preuve, le magistral « essai d’histoire globale » d’Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, qui parvient à rendre intelligible et clair « la complexité d’un des phénomènes mondiaux à l’origine du monde moderne » : « l’infâme trafic » d’hommes noirs, monstrueux par son étendue géographique (Afrique, Amérique, Orient) et son amplitude dans le temps (près de quatorze siècles)… L’historien n’hésite d’ailleurs pas à bousculer les tabous en ce qui concerne d’abord l’esclavage dans les sociétés africaines et orientales, en invitant ensuite son lecteur à faire la distinction entre l’histoire de l’esclavage et celle des traites négrières… Couronné par de nombreux prix, le livre de Pétré-Grenouilleau s’impose, vraiment « la » référence en la matière : une matière d’ailleurs « houleuse » dont fut victime l’universitaire de Lorient lorsque devoir mémoriel et recherche historique ne s’estiment plus complémentaires mais adversaires. Qui n’en a cure et récidive avec La révolution abolitionniste : une somme qui rend compte de la longue marche du projet abolitionniste sous ses trois dimensions, chronologique (de l’Antiquité au XIXème siècle) – géographique (de la Chine aux mondes musulmans) – thématique (de l’histoire des religions à l’analyse des pratiques politiques), pour basculer « d’un combat solitaire de quelques individus à un phénomène global inaugurant une liste ininterrompue de conquêtes au nom des droits de l’homme ». Un document de longue haleine,  près de 500 pages, pourtant édifiant et captivant, érudit mais pas savant !

près de 500 pages, pourtant édifiant et captivant, érudit mais pas savant !

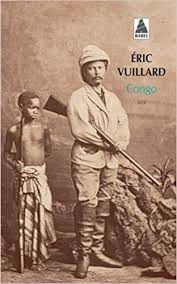

Pour mesurer véritablement ce que fut l’horreur du génocide négrier et de la colonisation, par exemple sous le règne de Léopold II, rien de tel que la lecture bouleversante de Congo d’Éric Vuillard (prix Goncourt 2017 pour L’ordre du jour) ! À la conférence de Berlin en 1884, les puissances d’Europe se partagent l’Afrique et le Congo devient propriété personnelle du roi des Belges : posséder huit fois la Belgique, c’est tout de même quelque chose ! Et de faire fortune avec l’ivoire et le caoutchouc… Du nègre récalcitrant à la tâche, avec la miséricorde bienveillante des missionnaires, on coupe les mains, des paniers de mains en fin de journée que le colon exhibe et immortalise fièrement sur photo sépia. « L’effroi nous saisit en regardant ces photographies d’enfants aux mains coupées », écrit Éric Vuillard, « les cadavres, les petits paniers pleins de phalanges, les tas de paumes ». Sans masquer non plus cette face si longtemps cachée, et parfois toujours niée par les États concernés : la traite des Noirs d’Afrique par le monde arabo-musulman ! « Qui a concerné dix-sept millions de victimes pendant plus de treize siècles sans interruption », précise l’anthropologue franco-sénégalais Tidiane N’Diaye dans Le génocide voilé.  Une traite minimisée, contrairement à la traite occidentale vers l’Amérique…

Une traite minimisée, contrairement à la traite occidentale vers l’Amérique…

Sur un autre mode narratif, se révèle formidablement passionnante et réjouissante la lecture du « Nègre de personne » de l’écrivain martiniquais Roland Brival ! Le voyage romancé d’un jeune homme en 1939 sur le pont du paquebot Normandie, en route vers l’Amérique… « Il s’appelle Léon-Gontran Damas, il vient de publier à Paris son premier recueil, Pigments, préfacé par Robert Desnos », précise Roland Brival, « il est, avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, l’un des fondateurs du mouvement de la Négritude ». Le natif de Cayenne part à la rencontre des intellectuels noirs américains de la « Harlem Renaissance ». Il y rencontre surtout le racisme quotidien, l’apartheid au jour le jour, mais aussi les grands leaders de la cause noire, Harlem, le jazz et l’amour… Une désullision cependant, au regard de l’idéologie véhiculée, lançant « je ne crois pas à la guerre des races ni des cultures » et plaidant pour une société métissée, « je me sens plus métisse que nègre ». Quant au livre de la juriste Georgina Vaz Cabral spécialisée sur la question des droits de l’homme, La traite des êtres humains, c’est une plongée hallucinante dans ce qu’il est coutume d’appeler « l’esclavage contemporain » : travail des enfants et enfants-soldats, faux mariage, ateliers clandestins, prostitution, gens de maison séquestrés… Des beaux quartiers parisiens à l’Arabie Saoudite, des riches hôtels particuliers au Qatar, la même réalité sordide : employées et ouvriers surexploités, passeports confisqués, sévices journaliers. Il ne s’agit plus là d’un trafic humain réglementé par des lois ou des codes étatiques, nous sommes en face d’un capitalisme sans morale ni raison, voire de réseaux mafieux à l’échelle intercontinentale. L’esclavage moderne est un fléau qui concerne 50 millions de personnes à travers le monde selon l’O.I.T., l’Organisation internationale du travail.

Une barbarie moderne face à laquelle les institutions internationales ont encore peine à s’opposer par la loi, à démasquer, à condamner et encore plus à prévenir. Pour le plus grand malheur d’êtres humains, femmes et enfants essentiellement. Yonnel Liégeois

L’Afrique, terre d’esclavage

Un continent, au temps de l’esclavage… Nous sommes à la Cour d’Abomey, capitale du Dahomey (le Bénin, de nos jours), sous le règne du jeune roi Guézo. Qui confie au jeune Timothée une mission de la plus haute importance : ramener au pays la reine-mère, vendue comme esclave au Brésil suite à de sombres guerres intestines ! Le chant des cannes à sucre, plus qu’un roman d’aventures, est un hymne à la terre patrie, ses pistes couleur ocre et sa culture ancestrale. Une prise de conscience, en cette année 1822, de l’inanité de l’esclavage qui enrichit les colons européens coulant des jours heureux à Ouidah, ultime étape pour les populations indigènes embarquées en des contrées hostiles, une révélation pour le jeune matelot qui rejette cette économie de l’asservissement au nom de l’amour de sa belle. Au pays natal du vaudou, le regretté Barnabé Laye, béninois d’origine, cultive une plume qui caracole de vague en vague avec chatoyance, plongeant son lecteur dans les chaleurs et la  torpeur de l’Afrique profonde, une plume aux mille couleurs et senteurs loin de la traditionnelle carte postale.

torpeur de l’Afrique profonde, une plume aux mille couleurs et senteurs loin de la traditionnelle carte postale.

Aimé Césaire, quelques décennies plus tôt, s’était plongé à corps perdu dans l’écriture du Cahier d’un retour au pays natal. Prise de conscience d’une couleur, d’une histoire, d’une culture qui unifie dans un même souffle racines africaines et déportation négrière. Outre la luxuriance de la langue, surgit entre les lignes la force du retournement intérieur dont est agité le poète à l’évocation de la cellule de Toussaint Louverture et de « Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu’elle croyait à son humanité ». Pourquoi ce cri d’un Nègre eut alors tant d’échos ? Parce qu’il entend de la cale « monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d’un qu’on jette à la mer… ». Parce que, proclame-t-il alors en 1939, à la face de la puissance coloniale et à la veille d’une autre barbarie, celle des camps nazis, « ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l’humanité s’arrêtent aux portes de la négrerie, que nous sommes un fumier ambulant hideusement prometteur de cannes tendres et de coton soyeux et l’on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments et l’on nous vendait sur les places et l’aune de drap  anglais et la viande salée d’Irlande coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l’esprit de Dieu était dans ses actes ».

anglais et la viande salée d’Irlande coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l’esprit de Dieu était dans ses actes ».

Un Cahier dont un autre gamin de Martinique, Édouard Glissant, s’abreuvera, se nourrira ! Pour lui, l’expérience de la cale négrière est fondamentale. Comme le rappelle le rituel de la Route aux esclaves, à Ouidah au Bénin, longue de quatre kilomètres jusqu’à la mer… Elle nous raconte, sans chaînes aux pieds, le tragique destin de deux millions d’hommes, de femmes et d’enfants arrachés à leurs terres au temps de la traite négrière. Deux millions d’humains, selon les estimations les plus sérieuses… Avec une cérémonie obligée pour tous, enchaînés les uns aux autres, fers aux mains et aux pieds : avant d’être enfermés dans des cases pendant de longues semaines dans l’obscurité la plus totale, un test de résistance à ce qu’ils allaient subir ensuite dans les cales de bateaux, faire neuf fois le tour de l’Arbre de l’oubli pour les hommes, sept fois pour les femmes, afin de gommer tout souvenir de leur vie d’Africain… Pour Glissant, une étape fondamentale, déterminante pour ces milliers d’humains dans leur manière de faire humanité lorsqu’ils échouèrent ensuite sur les côtes des Amériques ou des Antilles ! Eux à qui on voulait même effacer toute mémoire individuelle, eux qui furent contraints d’abandonner de force terre-culture-croyance-origine, ceux-là même furent conduits par la force des choses à se reconstruire, à réinventer leur identité par la seule force de leur imaginaire. « La même douleur de l’arrachement, et la même totale spoliation », écrit le regretté Édouard Glissant dans Mémoires des esclavages. « L’Africain déporté est dépouillé de ses langues, de ses dieux, de ses outils, de ses instruments quotidiens, de son savoir, de sa mesure du temps, de son imaginaire des paysages, tout cela s’est englouti et a été digéré dans le ventre du bateau négrier ». Des paroles fortes, émouvantes. Qui pourraient déboucher sur la plainte, l’exigence de réparation. Certes, mais pas seulement, explique le philosophe, la figure de l’Africain comme Migrant absolument et totalement nu « va permettre à l’Africain déporté, quel que soit l’endroit du continent où il aura été débarqué puis trafiqué, de recomposer, avec la toute-puissance de la mémoire désolée, les traces de ses cultures d’origine, et de les mettre en connivence avec les outils et les instruments nouveaux dont on lui aura imposé l’usage, et ainsi de créer, de faire surgir… des cultures  de créolisation parmi les plus considérables qui soient, à la fois fécondes d’une richesse de vérité toute particulière et riches d’être valables pour tous dans l’actuel panorama du monde ».

de créolisation parmi les plus considérables qui soient, à la fois fécondes d’une richesse de vérité toute particulière et riches d’être valables pour tous dans l’actuel panorama du monde ».

Patrick Chamoiseau reprend à sa façon le flambeau des mains de Glissant. Qui, dans l’un de ses derniers ouvrages, Frères migrants, se fait l’héritier de sa pensée. « La mondialisation n’a pas prévu le surgissement de l’humain, elle n’a prévu que des consommateurs », écrit-il. La mondialisation se veut marché, la mondialité se vit partage ! En particulier le partage du monde et de ses richesses… Des cales négrières, nous sommes passés aux errances transfrontalières, aux naufrages en mer par notre refus de partager le monde et ses richesses. Par notre refus de nous ouvrir à l’autre, à son humanité alors que le migrant nous invite à migrer de notre confort, de nos certitudes, de notre tranquillité, de nos marchés en tout genre qui ne sont qu’accumulation de profits et non prolifération de désirs ! « Les États-nations d’Europe qui ont tant migré, tant brisé de frontières, tant conquis, dominé, et qui dominent encore », écrit Chamoiseau, « ceux-là mêmes veulent enchouker à résidence misères, terreurs et pauvretés humaines. Ils prétendent que le monde d’au-delà de leurs seules frontières n’a rien à voir avec leur monde ». Voilà pourquoi, aujourd’hui, l’image du migrant nous est insupportable : elle alimente l’intranquillité de nos consciences au regard de ce que nous avons fait de ce monde. Y.L.