Au théâtre du Rond-Point (75),le Munstrum théâtre présente Makbeth. Avec un K à la place du C, une version délirante d’une des plus célèbres pièces de Shakespeare… À partir d’un travail artistique méticuleux, d’un jeu d’acteur grand-guignol, se construit un spectacle gore où l’hémoglobine coule à flot. Paru sur le site Arts-chipels, l’article de notre consœur et contributrice Mireille Davidovici.

Sur la lande brumeuse, les combats font rage. Corps à corps sanglants, jets de grenades, explosions, incendies… Ambiance guerre de tranchée et film de cape et d’épée, avec costumes moyenâgeux, dans l’esthétique de la série Games of Throne. Un corps est planté dans la terre, tête en bas, pieds au ciel. Des bras volent dans les airs. Un soldat agonise tripes à l’air, le tout enveloppé de généreuses volutes de fumée… Certaines scènes rappellent les Désastres de la guerre de Goya. Une vision essentiellement picturale, à l’instar de tout le spectacle, succession de tableaux magnifiques. Quand les armes se sont tues, commence la pièce — que la superstition veut « maudite » — de Shakespeare, avec l’apparition, sur la route de Macbeth et Banquo, d’une créature surnaturelle indéterminée. Elle annonce au premier qu’il sera général puis roi, au second qu’il sera père de rois. La prophétie réjouit Lady Macbeth mais angoisse déjà son époux, saisi de mauvais pressentiments : « Macbeth a tué le sommeil ! ». On connaît la suite : le couple n’épargnera personne, l’assassinat de Duncan, roi d’Écosse étant le prélude à une sauvagerie en chaîne et un délire paranoïaque qui atteindront, dans cette adaptation, des sommets apocalyptiques.

Entre tragédie et parodie

Ionesco avait modifié la graphie de son adaptation avec un double « t » final, ici c’est un « K » qui s’introduit dans le titre. Pour Louis Arene, qui signe la mise en scène, cette incongruité indique un décalage par rapport à l’œuvre originelle, une distanciation qu’opère aussi la traduction de Lucas Samain. On peut y voir aussi une allusion à Kafka ou encore un respect de l’orthographe du vieil anglais, qu’on trouve dans les Chroniques de l’historien anglais Raphael Holinshed, publiées en 1577, source majeure des pièces de Marlowe et de Shakespeare dont Macbeth, Le Roi Lear et Cymbeline. Pour insuffler une dimension comique à cette tragédie, l’une des plus sombres de l’auteur élisabéthain, l’adaptation se nourrit d’anachronismes, de situations et de personnages nouveaux. En particulier le fou qui traverse la pièce, sorte de transfuge du Roi Lear, personnage ambigu, sage, sarcastique et assassin à ses heures. Acrobate hors pair,Erwan Tarlet virevolte, en tutu et basket et, entre deux pirouettes, va même s’adresser, dans un mélange de français et mauvais anglais, aux universitaires spécialistes de Shakespeare qui se seraient fourvoyés dans cette salle : « Vous n’êtes pas au bout de vos peines ! » « C’est un spectacle triste ! » conclut-il.

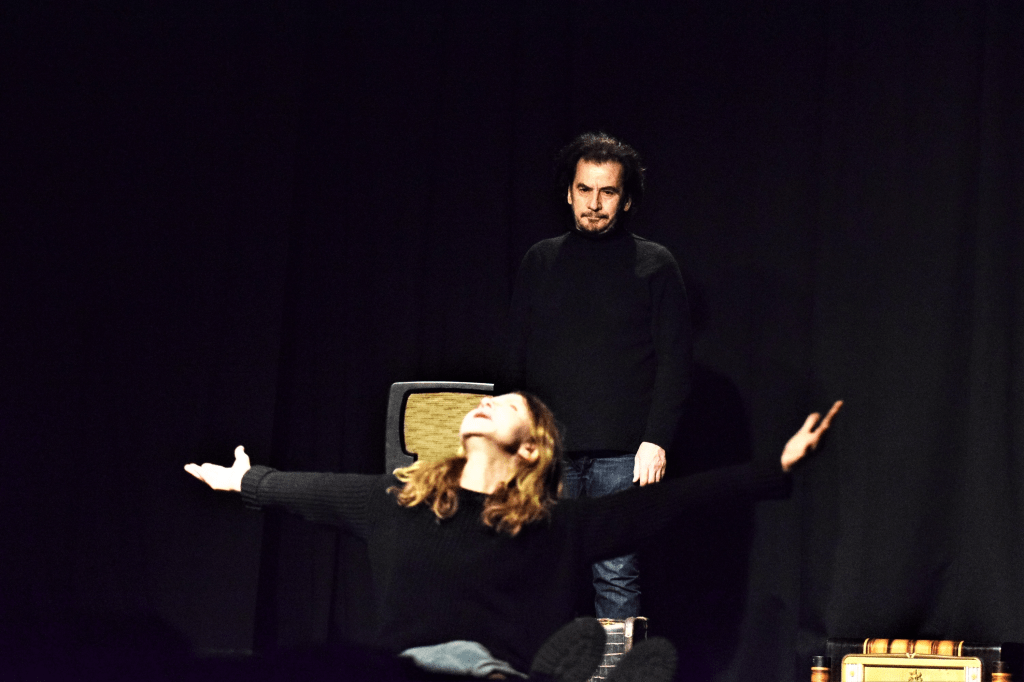

Louis Arene et Lionel Lingelser, directeurs de la compagnie alsacienne, se taillent la part du lion en jouant Makbeth et sa Lady. Celle-ci n’apparaît pas en drag-queen, mais en reine d’une élégance débraillée : elle déambule, affublée d’une tente Quechua en guise de traîne, sous laquelle se réfugie son timoré d’époux. La troupe, comme d’habitude, nourrit son imagerie foisonnante, par une recherche esthétique sur les costumes, postiches, et ne lésine pas sur les effets spéciaux. Dans ce spectacle monstre, les masques permettent de naviguer entre le rire et l’effroi avec une grande souplesse. Ainsi, le roi Macdunn n’est qu’un tyran obèse, affublé d’un ventre en mousse flasque. Sous ses allures de baudruche, il est aussi redoutable que stupide, à la manière du Père Ubu.

Une mascarade grandiose

De même qu’il y a confusion des esthétiques, le spectacle joue sur la confusion des genres : coiffes et maquillages outrés gomment les différences entre les sexes. Les interprètes, avec leurs prothèses ont une neutralité marionnettique. Les corps se démembrent, les viscères et le sang gicle avec effets grand-guignolesques. Les mains rouges du couple maudit maculent leur corps entier, souillent leurs vêtements. Au comble de la fureur meurtrière des protagonistes, l’hémoglobine coule à flot. Et au final, Makbeth plonge littéralement dans un bain de sang, avant d’être pendu, tête en bas, comme un vulgaire quartier de bœuf, par des créatures maléfiques, émanation tentaculaire de l’être prophétique apparu au début de la pièce. Devenu meurtrier par un concours de circonstances, le Makbeth du Monstrum devient une bête sanguinaire, un assassin en série. Les acteurs à l’énergie sans limites nous entraînent dans un univers cauchemardesque et fantasmagorique. Ils donnent un élan joyeux à la noirceur shakespearienne en mêlant au-delà de l’absurde, kitch, cruauté et exhibitionnisme. Ce sordide délirant et poétique, loin de toute vulgarité, force sur la veine comique, qui n’est nullement dans la pièce d’origine mais lui donne une résonance contemporaine. On peut cependant regretter l’excès d’effets spéciaux, les scènes répétitives, qui alourdissent la représentation.

Dans une transe joyeuse, un chaos dévastateur, ce théâtre de la cruauté transforme la catastrophe en rire. Sous cette avalanche d’images et de gags forcenés s’ouvrent les portes d’un enfer : celui de la guerre et du crime, l’antichambre du pouvoir qu’a si bien montrée William Shakespeare. Tout comme ses personnages, les puissants d’aujourd’hui commettent des massacres de masse, parfois au nom de la civilisation et de la démocratie.

Un Makbeth d’aujourd’hui

« Nous montons Makbeth, car la douleur de ce monde est insupportable. […] Au-delà de la fable politique, c’est aussi nos ténèbres individuelles que la pièce nous incite à contempler », écrit Louis Arene. « La catharsis nous permet l’empathie, la consolation, nous donne la force de regarder les monstres en face […] mais nous montons aussi Makbeth car au Munstrum, notre quête est celle de la Joie », poursuit le metteur en scène. Le public ne s’y trompe pas. Saisi de rire et d’horreur, il réagit au quart de tour à ce théâtre de genre, il remercie la troupe en se levant dans un tonnerre d’applaudissements. Mireille Davidovici, photos Jean-Louis Fernandez

Makbeth, le Munstrum théâtre : jusqu’au 13/12 au Théâtre du Rond-Point, du mercredi au vendredi à 19h30, le samedi à 18h30 et le dimanche à 15h. Les 5 et 6/03/26 au Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan. Les 11 et 12/03 à la MC2 de Grenoble.