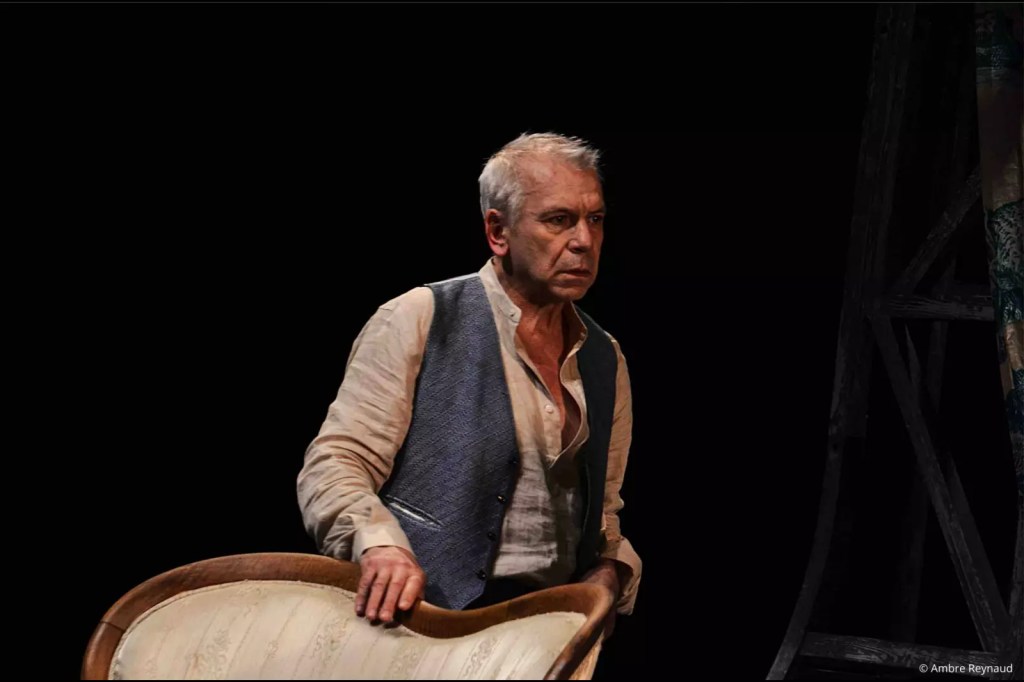

Le 20 décembre 2025, disparaît Pierre Vial, un immense homme de théâtre. Fervent partisan de l’éducation populaire, il dirigea la Comédie de Saint-Étienne, fut compagnon de route d’Antoine Vitez. Sociétaire de la Comédie Française jusqu’en 2010, professeur au Conservatoire national d’art dramatique.

Notre ami Pierre Vial s’en est allé ce 20 décembre 2025, et c’est une part essentielle de ma vie d’homme de théâtre qui s’éloigne avec lui. Pierre fut pour moi bien davantage qu’un compagnon de route. Il fut un maître au sens le plus noble, un frère d’armes, un veilleur. Un artiste qui ne séparait jamais l’art du théâtre de l’exigence morale, ni la transmission de la confiance accordée à l’autre. Acteur immense, directeur de la Comédie de Saint-Étienne après Jean Dasté ,sociétaire de la Comédie-Française, metteur en scène, pédagogue, professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Pierre appartenait à cette génération pour qui le théâtre était une responsabilité envers les auteurs, les acteurs, envers le public. Il croyait à un théâtre qui éclaire sans asséner, qui émancipe sans dominer, qui élève sans exclure.

Lorsque nous avons fondé l’ARIA (Association des Rencontres Internationales Artistiques), en Corse en 1998, après notre longue route ensemble au Festival de l’enclave à Valréas auprès de René Jauneau, c’est cette vision qui nous réunissait. L’idée que le théâtre devait rester un lieu ouvert, partagé, profondément populaire, au sens le plus exigeant du terme. Pierre y a apporté sa rigueur, son humilité, son intelligence du plateau, mais surtout cette qualité rare : une écoute profonde de l’autre. Il ne cherchait jamais à imposer, mais à faire advenir; nous nous souviendrons de ses merveilleuses mises en scène en plein air du Mariage de Figaro ou de Mère Courage…

Pierre savait que la violence commence toujours dans l’intime, que l’abus de pouvoir peut se loger dans les gestes les plus ordinaires, et que le théâtre est précisément là pour déjouer ces mécanismes. Son enseignement reposait sur le respect absolu des acteurs, du texte, sur la patience, sur la conviction que la liberté naît du travail et de la conscience. Ceux qui l’ont côtoyé se souviennent de sa voix, de son regard attentif, de sa présence à la fois discrète et essentielle. Il transmettait sans bruit, mais durablement. Il laissait des traces profondes, non par excès d’autorité, mais par la justesse.

Le théâtre français perd un grand serviteur, je perds un ami précieux. Pierre continue de vivre dans celles et ceux qu’il a formés, dans les scènes qu’il a traversées, dans cette idée exigeante et généreuse du théâtre comme art de la relation humaine. À Pierre, mon amitié, ma gratitude. Robin Renucci, acteur – metteur en scène et directeur de La Criée, théâtre national de Marseille.

L’équipe de la Comédie (sise à Saint-Étienne, ndlr), a la tristesse d’apprendre le décès de Pierre Vial, survenu le 20 décembre 2025. Comédien, metteur en scène et pédagogue, Pierre Vial a collaboré avec Jean Dasté, avant de lui succéder à la tête de La Comédie en 1970. Il a été ensuite professeur au Conservatoire supérieur d’art dramatique, et a rejoint la troupe de la Comédie Française en 1989, dont il devient le 512e sociétaire en 2005. Figure majeure de la scène française, Pierre Vial a participé aux aventures les plus marquantes de la décentralisation théâtrale, depuis ses débuts au festival de Valréas jusqu’à son compagnonnage au long cours avec Antoine Vitez, en passant par la Comédie de l’Ouest, le Théâtre Quotidien de Marseille et La Comédie de Saint-Étienne. Il laisse une trace profonde et vivante dans l’histoire du théâtre, et dans l’esprit de toutes celles et tous ceux qu’il a formé ou avec lesquels il a travaillé. L’équipe de La Comédie, direction Benoît Lambert, Centre dramatique national de Saint-Étienne.

Le comédien, acteur et metteur en scène Pierre Vial, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, est mort à l’âge de 97 ans. Pierre Vial est célèbre pour son rôle de l’enchanteur Eusæbius-Ferdinand Eusèbe dans le film culte Les Visiteurs (1993), réalisé par Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier. Sa formule magique, associée à une potion infâme tirée de son grimoire, mais dont il omet un ingrédient, emporte les héros dans un voyage dans le temps rempli de surprises. Il joue également dans Les Couloirs du temps. Les visiteurs 2, sorti en 1998. La Diagonale du fou, de Richard Dembo (1984), et Les Turlupins (1980), réalisé par Bernard Revon, font également partie de sa filmographie. Pierre Vial s’est avant tout épanoui sur les planches. Entré à la Comédie-Française en mars 1989, il a démarré dans des classiques comme Lorenzaccio d’Alfred de Musset ou La Mère coupable de Beaumarchais. Il s’est également accompli comme metteur en scène, a mené une carrière de professeur au Conservatoire national d’art dramatique (1975-1983) et au Théâtre national de Chaillot. France-Info culture avec l’AFP, le 21/12/2025.

En 2010, tout nouvellement « honoraire » de la Comédie Française, Pierre Vial accepte de jouer Tante Chose dans Le Gros, la vache et le mainate. Pierre, qui jouait cette farce « comme le récit de Théramène », faisait mouche à chaque réplique. Il a fait hurler de rire le public du Théâtre du Peuple de Bussang, celui du Rond-Point et du Théâtre Libre à Paris, bien d’autres encore en France… La précision de chaque phrase, une incarnation brute et sans composition ont sublimé cette Tante Chose aux côtés de Bernard Menez, Jean-Paul Muel, Olivier Martin-Salvan… Merci Pierre d’avoir mis ton talent et ton grand métier au service de cette opérette barge, queer et sulfureuse ! Pierre Guillois, auteur – acteur et metteur en scène (Bigre, Les gros patinent bien), le 22/12/25.

C’est avec une grande émotion que nous apprenons la disparition de Pierre Vial. Comédien, directeur de théâtre, pédagogue, entré dans la Troupe en 1989, nommé 512e sociétaire en 2005, il était sociétaire honoraire depuis 2010. Pierre, qui jusqu’aux derniers jours lisait Victor Hugo avec passion, a traversé plus de 60 ans de notre histoire théâtrale. N’ayant jamais eu peur de se confronter à des esthétiques nouvelles ou d’embrasser des aventures théâtrales audacieuses, son insatiable curiosité a toujours nourri son attention aux jeunes générations et son appétit à transmettre. Pour beaucoup, il fut plus qu’un professeur, un metteur en scène ou un partenaire, il fut un véritable « père de théâtre » dont la principale obsession était de faire entendre jusqu’aux étoiles comme jusqu’au fond des cœurs, la voix sacrée des poètes. Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie Française, le 22/12/25.