La nouvelle est tombée. Sèche, brutale, sans appel : la Méditerranée a encore avalé, englouti plus d’une cinquantaine de migrants… Leur destination ? L’île de Lampedusa, en Italie. Au même moment, le nouveau ministre de l’Intérieur de la péninsule parade en Sicile, scandant ses discours d’extrême-droite à la face d’une Europe silencieuse et complice. D’où cette réflexion-méditation, envoyée telle une bouteille à la mer, à l’intelligence des lecteurs de Chantiers de culture. En hommage, en mémoire de ces hommes-femmes et enfants qui ont cru, au péril de leur vie, en nos idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité.

De Césaire à Glissant, de la négritude à la mondialité

Montreuil en cœur de ville, un territoire de Seine-Saint Denis brocardé sous le label 9-3, une tour en cours de rénovation, tout autour pour protéger le chantier une palissade de panneaux… Qui parlent, chacun portant un message, et pas n’importe lequel : un hymne à la culture, métissée et plurielle ! Et le choc, entre pressing et pharmacie, deux panneaux où s’étalent en gros caractères des mots incroyables, insensés :

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche

Ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir »

Je prends une photo avant que la fin des travaux ou des tags n’en effacent les traces, le cœur chaviré, l’esprit tourneboulé. Mais alors, c’est sûr, c’est bien vrai, comme du temps de ma jeunesse et de mes cheveux longs (non, ne riez pas, j’ai des photos pour le prouver, la maréchaussée aussi !), comme en Mai 68 la poésie peut squatter les murs, la poésie a encore droit de  cité ? Entendez-vous la révolte qui monte et gronde d’un morne à l’autre, celle des nègres marrons, les pieds dans la mangrove, désertant le champ de cannes, fuyant Molosse le chien, la machette et le fouet du maître…

cité ? Entendez-vous la révolte qui monte et gronde d’un morne à l’autre, celle des nègres marrons, les pieds dans la mangrove, désertant le champ de cannes, fuyant Molosse le chien, la machette et le fouet du maître…

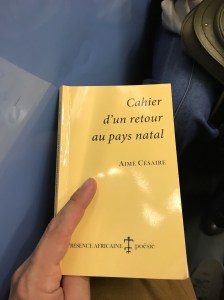

Ma baguette sous le bras, je rentre chez moi et pendant que chauffe l’eau des pâtes, je pars en quête d’un petit opuscule noyé dans la masse de livres. « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir » : et pas n’importe quelle bouche, pas n’importe quelle voix ! C’est fait, je l’ai retrouvé, le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire, page 22 dans l’édition Présence Africaine. Un chef d’œuvre certes, un brûlot signé d’un « nègre fondamental » ou d’un « nègre  inconsolé » comme il se définit lui-même.

inconsolé » comme il se définit lui-même.

Dans la foulée, un ami qui me veut du bien, m’interpelle un soir. Je résume et schématise : « Édouard Glissant, ethnologue-romancier-philosophe-poète antillais et citoyen français, serait-il vraiment un fils de gaulois, selon le propos de Nicolas Sarkozy ? ». Je le rassure et lui suggère la lecture de Philosophie de la relation, le dernier ouvrage de Glissant publié de son vivant. Que je m’empresse d’aller feuilleter de retour chez moi, et de redécouvrir, oubliée depuis, une dédicace de l’auteur en page de garde lors de notre rencontre pour un long entretien : outre sa sympathie pour le grand journaliste que je suis – si, si, croyez-moi, il y a prescription -, le dessin naïf d’un navire en mer !

La boucle est bouclée, de mots affichés sur une palissade à l’image d’un bateau négrier, l’illustration parfaite d’un voyage en terre inconnue de Césaire à Glissant, de la négritude à la mondialité !

Césaire le poète a 26 ans, lorsqu’il publie son recueil. Le gamin de Basse-Pointe a brillamment réussi son bac, ce succès l’autorise à fréquenter les plus prestigieuses institutions de la République : le lycée Louis le Grand, l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Ironie de l’histoire, lorsqu’il débarque à Paris en septembre 1931, « l’Empire français célèbre sa grandeur dans le monde en organisant à la Porte Dorée, à la lisière du bois de Vincennes, l’Exposition coloniale internationale », rappelle Romuald Fonkoua, le biographe de Césaire… Où l’on exhibe encore, parqués dans des enclos, des familles de nègres aux regards des parisiens, des élus et des notables en visite dominicale ! N’oublions jamais le contexte : le Congo est toujours propriété personnelle du roi des Belges (pour mesurer l’horreur de la colonisation sous le règne de Léopold II, rien de tel que la lecture édifiante de Congo d’Eric Vuillard, prix Goncourt 2017 pour L’ordre du jour), l’Algérie est toujours française, les Antilles et Madagascar colonies, l’Afrique (Cameroun, Côte d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta et Sénégal) n’a toujours pas conquis son indépendance. L’empire prospère tandis que les populations locales végètent entre pauvreté et misère. Soucieux cependant de consolider sa légitimité en associant au pouvoir quelques élites locales, en accordant emplois administratifs et bourses d’étude aux plus méritants. La mère d’Aimé Césaire avait le certificat d’études, son père le brevet, il finira sa carrière comme inspecteur des impôts : deux diplômes d’importance en ce temps-là et en terres lointaines. Comme l’écrit encore Fonkoua, « le modèle-même de cette  petite bourgeoisie antillaise schoelcheriste de la fin du XIXème siècle et du début du siècle dernier qui s’est élevée dans l’échelle sociale grâce aux études et aux concours administratifs ».

petite bourgeoisie antillaise schoelcheriste de la fin du XIXème siècle et du début du siècle dernier qui s’est élevée dans l’échelle sociale grâce aux études et aux concours administratifs ».

À Paris, le jeune Césaire fait la connaissance d’un autre étudiant, de sept ans son aîné. Léopold Sédar Senghor, le premier Président du Sénégal au lendemain de l’indépendance proclamée en 1960, qui le prend sous sa coupe et l’initie à la vie parisienne… « On se voit tous les jours. Nous parlons de la Martinique, du Sénégal, de l’Afrique », raconte Césaire, « et dans cet échange de propos, dans tout ce qu’il me dit de l’Afrique, je découvre beaucoup d’explications des choses martiniquaises qui m’intriguaient ». Sous leur impulsion conjointe, en 1935 la revue « L’étudiant martiniquais » change de titre pour s’appeler désormais « L’étudiant noir ». Plus qu’un glissement sémantique, une nouvelle orientation idéologique et politique… Pour Senghor, c’est affirmer et revendiquer « le refus obstiné de nous aliéner, de perdre nos attaches avec nos pays, nos peuples, nos langues ». Et Césaire d’ajouter : « la négritude est la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de noirs, de notre histoire et de notre culture ». Le grand mot est lâché : négritude ! Sartre ne s’y trompe pas, en 1948 il sera l’un des premiers à saluer l’enjeu du mouvement de la négritude. « Insulté, asservi, il (le Noir) se redresse, il ramasse le mot de nègre qu’on lui a jeté comme une pierre », écrit-il dans la préface qu’il accorde à la publication de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache que signe Senghor.

Césaire, quant à lui, se plonge à corps perdu dans l’écriture du Cahier. Au point d’en rater l’agrégation ! Peu importe, l’essentiel est ailleurs, selon sa propre expression, la rédaction du Cahier fut vécue comme « l’odyssée d’une prise de conscience ». Prise de conscience d’une couleur, d’une histoire, d’une culture qui unifie dans un même souffle racines africaines et déportation négrière. Il me faudrait là citer des passages entiers de Césaire pour vraiment faire entendre, plus que la luxuriance de la langue, la force du retournement intérieur dont est agité le poète à l’évocation de la cellule de Toussaint Louverture et de « Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu’elle croyait à son humanité ». Pourquoi ce cri d’un Nègre eut alors tant d’échos ? Parce que « j’entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d’un qu’on jette à la mer… » Parce que, proclame-t-il alors en 1939 à la veille d’un autre génocide aussi mortifère, « ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l’humanité s’arrêtent aux portes de la négrerie, que nous sommes un fumier ambulant hideusement prometteur de cannes tendres et de coton soyeux et l’on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments et l’on nous vendait sur les places et  l’aune de drap anglais et la viande salée d’Irlande coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l’esprit de Dieu était dans ses actes ».

l’aune de drap anglais et la viande salée d’Irlande coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l’esprit de Dieu était dans ses actes ».

La négritude, Césaire la revendique, il en est fier ! Elle permet de relier son confetti des Antilles à terre plus vaste, à tout un continent dont il est fils, l’Afrique ! « Ma négritude n’est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour, ma négritude n’est pas une taie d’eau morte sur l’œil mort de la terre, ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale, elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel ». Senghor explicite bien la réalité de l’époque : « Nous étions alors plongés avec quelques autres étudiants noirs dans une sorte de désespoir panique. L’horizon était bouché. Nulle réforme en perspective, et les colonisateurs légitimaient notre dépendance politique et économique par la théorie de la table rase. Nous n’avions, estimaient-ils, rien inventé, rien créé, ni sculpté, ni peint, ni chanté. Des danseurs ! Et encore… Pour asseoir une révolution efficace, il nous fallait d’abord nous débarrasser de nos vêtements d’emprunt, ceux de l’assimilation, et affirmer notre être, c’est-à-dire notre Négritude ». Un mouvement littéraire et politique dont on ne mesure plus l’ampleur aujourd’hui, il réveillera les relents nationalistes des colons français, il éveillera les consciences africaines à l’indépendance, il irriguera le mouvement noir américain, il consolera Mandela dans sa prison d’éternité… Césaire invite tout simplement ses frères noirs à se mettre debout, à ne plus se taire, à proclamer leur droit à la dignité et à la liberté ! En 1941, fuyant la France occupée et débarquant en Martinique sous le joug de l’amiral Robert, sinistre serviteur du gouvernement de Vichy, André Breton n’en croit pas ses yeux. À la recherche d’un ruban pour sa fille, il découvre chez une mercière de Fort-de-France un exemplaire de la revue Tropiques, fondée par Césaire de retour au pays. Qui lui offre le Cahier, et voici ce qu’en écrit Breton dans sa préface en l’édition de 1947 :

« Défiant à lui seul une époque où l’on croit assister à l’abdication générale de l’esprit (…), le premier souffle nouveau, revivifiant, apte à redonner toute confiance est l’apport d’un Noir (…) Et c’est un Noir qui est non seulement un Noir mais TOUT l’homme, qui en exprime toutes les interrogations, toutes les angoisses, tous les espoirs et toutes les extases et qui s’imposera de plus en plus à moi comme le prototype de la dignité ». Et de conclure : « Cahier d’un retour au pays natal est à cet égard un document unique, irremplaçable ».

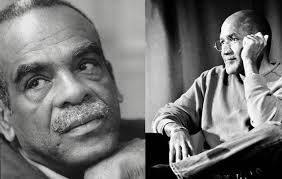

Un Cahier dont un autre gamin de Martinique s’est abreuvé, nourri ! Quinze ans plus jeune que son aîné, Édouard Glissant est natif du morne Bezaudin, le quartier pauvre de Sainte-Marie sur la côte Est de la Martinique. Mais qui n’est pas pauvre ici, en cette année 1928, hormis fonctionnaires blancs, planteurs et békés ? Comme pour Césaire, l’école et les études seront chemins d’émancipation, Glissant est un élève brillant et studieux, chaque soir dans la case à la terre ocre et ouverte aux courants d’air, sa mère pourtant analphabète lui fait réciter ses leçons : en français, s’il vous plaît, créole interdit, cette langue des négros ! Curieux tableau, qui se répète d’une case à l’autre quand le « ti rhum » n’a pas trop brouillé les esprits des parents, mère souvent seule, père volage et absent… Joseph Zobel le premier, dans son emblématique roman Rue Case Nègres,  Chamoiseau ensuite dans son Antan d’enfance et Chemin d’école en tireront des pages savoureuses et colorées.

Chamoiseau ensuite dans son Antan d’enfance et Chemin d’école en tireront des pages savoureuses et colorées.

Glissant est un enfant précoce ! À peine âgé de 12 ans, il suit à la trace les pas de Césaire et Breton, s’enflamme pour la poésie, s’épanouit aux mots négritude et Afrique ! Imaginer ce freluquet en train de palabrer avec Breton en toute insouciance, c’est proprement surréaliste… C’est vrai qu’il ne fait pas son âge, ses copains l’ont surnommé « Baguette-La vérité » : baguette parce qu’il est grand et longiligne, la vérité parce qu’il a régulièrement en bouche nombre d’affirmations péremptoires. Comme Césaire, il fonde une revue avec ses camarades du lycée Schoelcher, dont Franz Fanon de trois ans son aîné, il tient salon ou meeting place de la mairie du Lamentin. En 1943, Guadeloupe et Martinique se révoltent et se libèrent seules du joug de Vichy ! Deux ans plus tard, il  a 17 ans, il mène campagne pour Césaire et tient un bureau de vote à Fort-de-France lorsque son mentor est triomphalement élu maire. Qui devient ensuite député et arrache le statut de la départementalisation en 1946.

a 17 ans, il mène campagne pour Césaire et tient un bureau de vote à Fort-de-France lorsque son mentor est triomphalement élu maire. Qui devient ensuite député et arrache le statut de la départementalisation en 1946.

Très tôt cependant, Glissant conteste le concept de négritude qui, selon lui, enferme l’Antillais dans des racines, africaines, qui ne sont plus les siennes. Certes, comme le rappelle François Noudelmann dans la biographie qu’il consacre à Édouard Glissant, l’identité généreuse, Césaire a toujours été pour lui un modèle comme pour toute la Martinique mais il n’empêche, dès son assignation à résidence en métropole dans les années 60 au lendemain de la création du FAGA, le Front antillais et guyanais pour l’autonomie, il conteste cette notion de négritude : Glissant ne croit pas à une identité noire, ontologique, il n’acquiesce pas à la généralisation d’une identité commune à tous les Noirs de la terre. « Aucun lien fondamental ne lie un Noir brésilien à un Noir africain ou à un Noir étasunien selon Glissant », commente Noudelmann.

Pour lui, l’expérience de la cale négrière est fondamentale. Comme le rappelle le rituel de la Route aux esclaves, à Ouidah au Bénin que j’ai parcourue, longue de quatre kilomètres jusqu’à la mer… Elle nous raconte, sans chaînes aux pieds, le tragique destin de deux millions d’hommes, de femmes et d’enfants arrachés à leurs terres au temps de la traite négrière. Deux millions d’humains, selon les estimations les plus sérieuses… Avec une cérémonie obligée pour tous, enchaînés les uns aux autres, fers aux mains et aux pieds : avant d’être enfermés dans des cases pendant de longues semaines dans l’obscurité la plus totale, un test de résistance à ce qu’ils allaient subir ensuite dans les cales de bateaux, faire neuf fois le tour de l’Arbre de l’oubli pour les hommes, sept fois pour les femmes, afin de gommer tout souvenir de leur vie d’Africain… Pour Glissant, une étape fondamentale, déterminante pour ces milliers d’humains dans leur manière de faire humanité lorsqu’ils échouèrent ensuite sur les côtes des Amériques ou des Antilles ! Eux à qui on voulait même effacer toute mémoire individuelle, eux qui furent contraints d’abandonner de force terre-culture-croyance-origine, ceux-là même furent conduits par la force des choses à se reconstruire, à réinventer leur identité par la seule force de leur imaginaire. De la  noirceur la plus totale, naquit la lumière, oserai-je dire.

noirceur la plus totale, naquit la lumière, oserai-je dire.

« La même douleur de l’arrachement, et la même totale spoliation », écrit Édouard Glissant dans Mémoires des esclavages. Qui poursuit : « L’Africain déporté est dépouillé de ses langues, de ses dieux, de ses outils, de ses instruments quotidiens, de son savoir, de sa mesure du temps, de son imaginaire des paysages, tout cela s’est englouti et a été digéré dans le ventre du bateau négrier ». Des paroles fortes, puissantes, émouvantes. Qui pourraient déboucher sur la plainte, le ressentiment, l’exigence de réparation. Certes, mais pas seulement, explique le philosophe, la figure de l’Africain comme Migrant absolument et totalement nu « va permettre à l’Africain déporté, quel que soit l’endroit du continent où il aura été débarqué puis trafiqué, de recomposer, avec la toute-puissance de la mémoire désolée, les traces de ses cultures d’origine, et de les mettre en connivence avec les outils et les instruments nouveaux dont on lui aura imposé l’usage, et ainsi de créer, de faire surgir… des cultures de créolisation parmi les plus considérables qui soient, à la fois fécondes d’une richesse de vérité toute particulière et riches d’être valables pour tous dans l’actuel panorama du monde ».

Créolisation, le grand mot est lâché, être tout à la fois l’ombre et la lumière, rester soi-même tout en devenant autre… L’expérience de la cale, si elle impose une rupture majeure, incite aussi le survivant qui débarque dans l’inconnu à se repenser, à s’improviser lui-même en tant qu’autre. À se mettre en relation, « à penser qu’un autre niveau d’existence est possible qui ouvre, avec l’Afrique, à la diversité agissante des cultures, des civilisations, aux aventures de leurs contacts, aux richesses de leurs interactions. C’est ce que Glissant appellera le Tout-Monde », commente un autre auteur antillais, Patrick Chamoiseau, dans son dernier roman La matière de l’absence. D’où cette invitation à abandonner nos  systèmes de pensée ou pensées en système qui ont fait faillite, à s’immerger toujours plus dans le « local » pour toujours mieux s’enraciner dans le Tout-Monde…

systèmes de pensée ou pensées en système qui ont fait faillite, à s’immerger toujours plus dans le « local » pour toujours mieux s’enraciner dans le Tout-Monde…

« La Caraïbe, francophone – anglophone – hispanophone, n’est pas une sphère monolithique, elle est un lieu de créolisation intense qui invite l’écrivain et le poète, le citoyen par voie de conséquence, à changer sa vision du monde », affirme Édouard Glissant à la sortie de son ouvrage Philosophie de la relation. Et d’ajouter : « Parce qu’en ce lieu, les cultures venues de l’extérieur se sont mélangées d’une manière fondamentale, au point de provoquer un changement de regard sur le monde où les principes de relation et de relativisation ont supplanté ceux de l’absolu et de l’universel… Un changement qui, selon moi, est devenu le changement même de notre monde actuel. Je suggère donc à quiconque de changer sa vision du monde, qui n’est pas idéologie mais imaginaire, poétique, pour l’harmoniser avec le mouvement actuel de notre planète Une vision qui n’enferme pas dans l’identitaire mais ouvre à d’autres cultures et à d’autres communautés. De l’identité- territoire, création des cultures occidentales, il nous faut passer à l’identité-relation qui n’est pas pour autant renoncement à nos racines, il suffit simplement d’affirmer qu’elle ne doit pas conduire à l’enfermement mais à l’ouverture. Quand les pays se créolisent, ils ne deviennent pas créoles à la manière des habitants des Antilles, ils entrent, ainsi que j’ai tenté de le formuler, « dans l’imprévu consenti de leurs diversités ». Ce que Glissant nomme « mondialité », qui n’a rien à voir avec  cette mondialisation mortifère qui renforce les frontières et érige des murs entre les peuples et les hommes.

cette mondialisation mortifère qui renforce les frontières et érige des murs entre les peuples et les hommes.

Patrick Chamoiseau, dont j’ai déjà fait mention, reprend le flambeau des mains de Glissant. Pas une machette qui coupe la canne, à défaut parfois des têtes, des bras ou des jambes… Qui, dans l’un de ses derniers ouvrages, Frères migrants, se fait l’héritier de sa pensée. « La mondialisation n’a pas prévu le surgissement de l’humain, elle n’a prévu que des consommateurs », écrit-il. La mondialisation se veut marché, la mondialité se vit partage ! En particulier le partage du monde et de ses richesses… Des cales négrières, nous sommes passés aux errances transfrontalières, aux naufrages en mer par notre refus de partager le monde et ses richesses. Par notre refus de nous ouvrir à l’autre, à son humanité alors que le migrant nous invite à migrer de notre confort, de nos certitudes, de notre tranquillité, de nos marchés en tout genre qui ne sont qu’accumulation de profits et non prolifération de désirs ! « Les États-nations d’Europe qui ont tant migré, tant brisé de frontières, tant conquis, dominé, et qui dominent encore », écrit Chamoiseau, « ceux-là mêmes veulent enchouker à résidence misères, terreurs et pauvretés humaines. Ils prétendent que le monde d’au-delà de leurs seules frontières n’a rien à voir avec leur monde ». L’image du migrant nous est insupportable parce qu’elle alimente l’intranquillité de nos consciences au regard de ce que nous avons fait de ce monde. Pour avoir oublié, avant tout, comme nous le rappelle avec  humour le célèbre paléontologue Yves Coppens, qu’Homo sapiens, Lucy-une femme en plus, est aussi et surtout un Homo migrator !

humour le célèbre paléontologue Yves Coppens, qu’Homo sapiens, Lucy-une femme en plus, est aussi et surtout un Homo migrator !

Il y a cinquante ans, en mai 68, d’aucuns entonnaient le refrain « nous sommes tous des juifs-allemands ! ». Hier, Chattot et Hourdin les saltimbanques clamaient « Veillons et armons-nous en pensée ». Aujourd’hui, qu’avons-nous fait de nos rêves de liberté, d’égalité et de fraternité : oserons-nous encore affirmer haut et fort que « nous sommes tous des nègres-marrons ! » ? Yonnel Liégeois

de la révolution, ce qui n’est pas le moindre des compliments que l’on peut faire à Viviane Théophilidès.

de la révolution, ce qui n’est pas le moindre des compliments que l’on peut faire à Viviane Théophilidès.