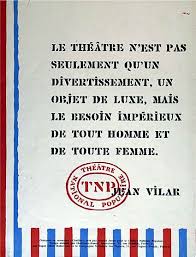

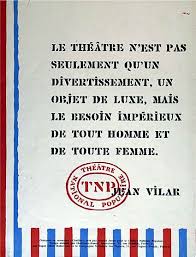

En ce 3 juillet, Avignon ne lèvera pas le rideau sur la 74ème édition du festival ! Le cœur du spectacle vivant, auquel Jean Vilar donna en 1947 un élan vital avec un bel idéalisme, demeurera inerte cette année à cause du virus. Qu’en sera-t-il dans l’avenir, en un temps où le théâtre de service public, tout comme la culture dans son ensemble, ont de plus en plus la part maudite ?

Le doute n’est plus permis. Le « monde d’après » sera celui d’avant en plus moche, quand bien même le fléau semble battre en retraite sous nos climats. Quand le pire s’améliore, c’est qu’il empire encore. Les symptômes abondent d’un retour à la « normale » sous les auspices d’une politique néo-libérale  revancharde, résolue à ne rien concéder dans l’ordre d’un progrès social ardemment souhaité par ceux qui souffrent le plus. Licenciements sous le prétexte de la relance économique, allongement de la durée de travail, réduction des salaires, plans sociaux gratinés, suppression de postes d’apprentissage, surveillance généralisée au motif de veiller sur la santé publique, passablement bafouée par les atermoiements – confinant par instants à la bouffonnerie lugubre – d’un gouvernement affolé qui ne sait où donner de la tête. Un semblant de vie réapparu (gestes barrières et masques toujours de rigueur), l’urgence consiste, pour le MEDEF, à moudre l’individu de plus en plus fin pour en tirer le maximum de profits. On se rappelle une sentence d’Ambroise Croizat (1901-1951), secrétaire général de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, député communiste puis ministre du Travail de novembre 1945 à mai 1947, à ce titre cheville ouvrière de la création de la sécurité sociale. Ne disait-il pas : « Ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de « conquis » sociaux, car le patronat ne désarme jamais » ?

revancharde, résolue à ne rien concéder dans l’ordre d’un progrès social ardemment souhaité par ceux qui souffrent le plus. Licenciements sous le prétexte de la relance économique, allongement de la durée de travail, réduction des salaires, plans sociaux gratinés, suppression de postes d’apprentissage, surveillance généralisée au motif de veiller sur la santé publique, passablement bafouée par les atermoiements – confinant par instants à la bouffonnerie lugubre – d’un gouvernement affolé qui ne sait où donner de la tête. Un semblant de vie réapparu (gestes barrières et masques toujours de rigueur), l’urgence consiste, pour le MEDEF, à moudre l’individu de plus en plus fin pour en tirer le maximum de profits. On se rappelle une sentence d’Ambroise Croizat (1901-1951), secrétaire général de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, député communiste puis ministre du Travail de novembre 1945 à mai 1947, à ce titre cheville ouvrière de la création de la sécurité sociale. Ne disait-il pas : « Ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de « conquis » sociaux, car le patronat ne désarme jamais » ?

L’enlaidissement du monde ne va-t-il pas bon train ?

Il est bien des aspects surprenants (même si l’on s’habitue à tout) à la situation bizarre où nous sommes, surtout si l’on garde un soupçon d’état d’esprit internationaliste, à l’heure des nations repliées sur elles-mêmes. L’enlaidissement du monde ne va-t-il pas bon train, sous la férule de dirigeants d’une vulgarité crasse aux pratiques de malfrats, Trump et Bolsonaro, entre autres, qu’il faut bien nommer dans un haut-le-cœur ? Les plages se repeuplent sous conditions, l’apéro et le bœuf bourguignon retrouvent droit de cité en gardant leurs distances, le bâtiment va un peu mieux, les coiffeurs recoupent les cheveux en quatre, les bagnoles neuves rouillent sur les parkings des constructeurs mais ça va rouler, bref la sacro-sainte consommation reprend  cahin-caha. S’il est un domaine auquel échoit toujours la part maudite, c’est bien celui du « spectacle vivant ».

cahin-caha. S’il est un domaine auquel échoit toujours la part maudite, c’est bien celui du « spectacle vivant ».

Les chaînes d’information en continu, si fertiles en débats oiseux, ne traitent jamais du désastre qui frappe le théâtre public, dont aucun représentant digne de ce nom n’est cité à comparaître. Tout se passe, sur le petit écran, comme si le théâtre en France n’avait d’existence réelle que dans le champ restreint de la propriété privée. C’est à ce titre qu’on a pu entendre et voir M. Jean-Marc Dumontet, proche déclaré du président Macron, chef d’entreprise et producteur de spectacles (il possède le Théâtre Antoine, le Théâtre Libre, le Point-Virgule, le Grand Point-Virgule, Bobino et le Sentier des Halles), afficher ses réflexions et doléances. Et l’on ne peut guère attendre de M. Franck Riester, président du parti Agir dont il est membre fondateur après son exclusion des Républicains, vendeur de voitures héréditaire à Coulommiers, sacré ministre de la Culture transparent, qu’il affirme haut et fort ne fût-ce qu’un zeste de compassion sur l’actuelle hécatombe subie par la politique culturelle nationale, laquelle est le  fruit d’une longue histoire contrastée impliquant l’État au fil du temps.

fruit d’une longue histoire contrastée impliquant l’État au fil du temps.

Sans remonter jusqu’au Roi Soleil et à l’Empire (c’est à Moscou, du haut de son cheval, que Napoléon dicta le statut de la Comédie-Française) puis au rôle des républiques successives, on se suffira d’en revenir à l’immédiate après-guerre, dans le droit fil des préconisations du Conseil national de la Résistance. En septembre 1951, sur proposition de Mme Jeanne Laurent (1902-1989), sous-directrice des Arts et Lettres, chartiste, qui fut résistante auprès de Germaine Tillion, Jean Vilar (1912-1971) est nommé à la tête du Théâtre national de Chaillot, qu’il dirigera jusqu’en 1963. En 1947, sous le parrainage du poète René Char et du critique d’art Christian Zervos, avec l’accord du Dr Pons, maire communiste d’Avignon, il y crée une « Semaine d’art », antichambre de ce qui deviendra le plus grand festival de théâtre in the world quant à l’exigence artistique. Débuts spartiates : les spectateurs du cru apportent les sièges, le général commandant le Génie prête ses hommes pour l’édification de gradins dans la cour d’honneur du Palais des papes. Délices des commencements idéalistes.

Avignon et festivals d’été, out !

Cette année, la 74ème édition du Festival d’Avignon, comme la totalité des festivals d’été à l’échelle du pays, a dû être annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. Il y aurait bien, retour forcé aux sources, une « semaine d’art » envisagée à l’automne. Olivier Py, acteur, auteur, metteur en scène, qui dirige le festival depuis 2013, parle de « déchirement ». C’est en effet un véritable crève-cœur de saisir que des mois de travail, de conception et d’élaboration d’actes artistiques sont ainsi brutalement annihilés. Cela touche aussi bien les équipes officiellement programmées dans le In que les compagnies, de plus en plus nombreuses, qui avaient prévu de se proposer dans le Off. La déception artistique va de pair avec d’incalculables dommages sociaux et économiques. Quantité de petites et moyennes structures ne pourront  survivre. Quant à la ville d’Avignon, dont le festival constitue de longue date le poumon financier, elle va cruellement manquer d’air.

survivre. Quant à la ville d’Avignon, dont le festival constitue de longue date le poumon financier, elle va cruellement manquer d’air.

Faut-il rappeler l’importance symbolique du Festival d’Avignon ? En trois quarts de siècle, que ce soit sous la conduite de Paul Puaux, d’Alain Crombecque, de Bernard Faivre d’Arcier, de Vincent Baudriller, d’Hortense Archambault ou d’Olivier Py, Avignon est demeuré le socle vivant d’un « théâtre d’art » susceptible de prêter le flanc à débats, controverses et polémiques, qui sont le lot bénéfique d’une institution démocratique des goûts mis en contradiction. Et que d’œuvres mémorables on doit à cette manifestation née de la vocation affirmée du « théâtre populaire », notion elle-même, dès l’aube vilarienne, sujette à d’interminables discussions ! Quelques noms d’artistes glorieux suffisent, au passage, à ce prodigieux palmarès : de Tadeusz Kantor à Roméo Castellucci, d’Antoine Vitez à Peter Brook, de Robert Wilson à Pina Bausch, de Maurice Béjart à Iouri Lioubimov, de Frank Castorf à Christoph Marthaler, d’Ariane Mnouchkine et Patrice Chéreau au Living Theatre de Julian Beck et Judith Malina, sans omettre l’immense légion des comédiens et danseurs, célèbres ou pas, et la multitude des talents spécifiques d’artisans et techniciens incorporés, au fil des ans, dans cette si importante confrontation  estivale que Vilar, pensant à la Grèce, voulut installer au cœur de la Provence, en une cité puissamment frottée par l’Histoire.

estivale que Vilar, pensant à la Grèce, voulut installer au cœur de la Provence, en une cité puissamment frottée par l’Histoire.

En France, le secteur culturel (expression consacrée), cela signifie au bas mot 700 000 emplois, dont 500 000 salariés. Le coronavirus va y faire de sacrés dégâts, tout en révélant crûment la maltraitance endémique à laquelle il est depuis beau temps soumis. C’est la première fois, depuis son origine, que le Festival d’Avignon n’aura pas lieu. En 2003, quand Bernard Faivre d’Arcier fut contraint à l’annulation par l’impétueux mouvement de rébellion dit des intermittents, lequel révélait déjà un malaise criant dans l’espace d’un « spectacle vivant » massivement sous-prolétarisé, Avignon devint du moins le théâtre d’une lutte exemplaire aux acteurs résolus. Cette fois, c’est le vide, un trou noir béant, le silence abyssal de l’absence. Le besoin et le désir de théâtre – fût-ce, par défaut, pour ceux qui le méconnaissent – sont sans doute, même inconsciemment, aussi ardents que chez les supporteurs privés de football. Pasolini ne disait-il pas que « le théâtre est une forme de lutte contre la culture de masse » ?

Quand il s’agit d’« un projet à la fois poétique et politique »

Faisons un rêve. Et si la suspension obligée du festival, et au-delà la défection provisoire du « théâtre d’art », pouvaient amener à un véritable aggiornamento de sa sphère d’influence ? Jean-Marc Adolphe s’y emploie. Journaliste, conseiller artistique, il a dirigé pendant vingt ans l’importante revue Mouvement (arts & politiques), laquelle permit la découverte de maints artistes, tout en publiant de solides dossiers sur les politiques culturelles. Il a œuvré, depuis un demi-siècle, en qualité de conseiller et directeur de nombreuses manifestations internationales et a créé et animé des événements « atypiques ». Il se définit comme « penseur d’horizons ». Candidat à la direction du Festival d’Avignon, il entend lui « redonner une âme qu’il a perdue », avec un projet « à la fois poétique et politique ». Le festival étant actuellement subventionné (État, région, département, ville) à hauteur de 8 millions d’euros, il prône une forme de décroissance, en proposant que cela passe à 5 millions. Les 3 millions ainsi « économisés » seraient répartis en faveur du soutien aux initiatives d’éducation artistique et d’action sociale et culturelle dans les quartiers de la ville et sur l’ensemble du territoire du Vaucluse. La rémunération du personnel permanent (y compris à la direction) ne devrait pas excéder les barèmes de la convention collective. Les charges du personnel permanent (à présent 6 millions d’euros sur un budget de 10) seraient réduites. Le prix des places, durant le festival, n’excéderait pas 15 euros (5 pour les tarifs réduits). Certains événements seraient gratuits. Les Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation actives (CEMEA) seraient associés à la direction. Après une consultation citoyenne, les dates pourraient être modifiées, en les étendant  jusqu’en août, ce qui permettrait aux spectacles et aux équipes d’être davantage installés dans la durée.

jusqu’en août, ce qui permettrait aux spectacles et aux équipes d’être davantage installés dans la durée.

Un tiers de la masse salariale permanente serait consacré à des écrivains, poètes, artistes. Il y aurait des « artistes en présence », œuvrant toute l’année à l’élaboration du festival, avec pour priorité des projets participatifs. Les principaux lieux du festival seraient confiés à des artistes qui pourraient, d’un à six mois selon les cas, les « occuper » à leur guise avant et pendant le festival (spectacles, répétitions ouvertes, invitation à d’autres artistes, lectures, projections, débats, etc.). La Fabrica, lieu de résidence du festival, serait transformée en « maison des quartiers ». Des projets émanant de ces quartiers pourraient être repris dans le festival. Les théâtres permanents de la ville seraient mobilisés, hors festival, pour accueillir des résidences de création. Une charte de bonnes pratiques communes serait proposée au festival Off. Une convention serait passée avec l’Université d’Avignon, autour des missions qui lui sont propres : culture, patrimoines et sociétés numériques, agroalimentaire et sciences. Jean-Marc Adolphe précise, qu’à ses yeux, « si le Festival d’Avignon est principalement « de théâtre », il doit inclure toute la diversité du « spectacle vivant » : danse contemporaine, arts de la piste, marionnettes, arts de la rue, mais aussi constituer une chambre d’écho pour la poésie vivante et la littérature et une agora ouverte aux philosophes, aux chercheurs et aux scientifiques ». Des coopérations internationales seraient organisées avec l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. De surcroît, devrait être repris et mené à son terme, le projet, tel qu’élaboré en son temps par Alain Crombecque, d’une Cité du théâtre, soit un centre pérenne de ressources, de production et de diffusion de la mémoire du spectacle.

Ces propositions émanent d’un outsider convaincu, visiblement porteur d’une pensée utopique active. Outre ces quelques pistes essentielles que nous signalons ici, elles méritent manifestement d’être prises en compte, discutées et commentées. Jean-Pierre Léonardini

Trois citations fameuses de Jean Vilar :

– « Le théâtre est une nourriture aussi indispensable que le pain et  le vin… Le théâtre est donc, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l’eau, l’électricité ».

le vin… Le théâtre est donc, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l’eau, l’électricité ».

– « Il s’agit de faire une bonne société, après quoi nous ferons peut-être du bon théâtre ».

– « La culture, ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné ».