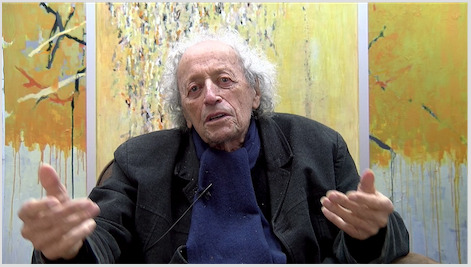

Jusqu’au 19/06, à la Piscine de Roubaix (59), le Musée d’art et d’industrie consacre une rétrospective à Boris Taslitzky. Un artiste qui a mené de front peinture et engagement politique. La découverte d’un peintre de son temps, « un romantique révolutionnaire ».

Il suffit de parcourir la vie de Boris Taslitzky (1911-2005) pour mesurer combien cet artiste aura été à la fois témoin et acteur des bouleversements de son siècle, toujours au cœur des espoirs révolutionnaires et des chaos provoqués par les déflagrations du fascisme, de la colonisation comme autant de marqueurs indélébiles dans son oeuvre picturale. Né dans une famille juive d’origine russe, son père meurt sur le front en 1915, sa mère sera arrêtée lors de la rafle du Vel’d’Hiv en 1942 et mourra à Auschwitz. Boris Taslitzky est l’enfant d’un siècle pétri de contradictions, où combats politiques et esthétiques faisaient rage et étaient intrinsèquement liés.

Engagement politique et artistique

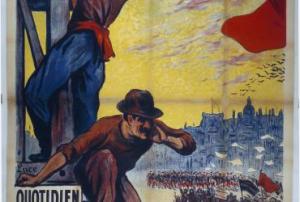

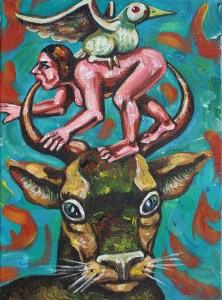

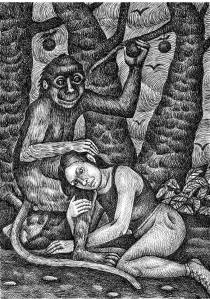

Né à Paris en 1911, Boris Taslitzky fréquente très jeune les œuvres de David, Delacroix, Géricault, Goya et Courbet. Il s’inscrit ainsi dans la grande tradition des peintres d’histoire et défend « un réalisme à contenu social » pour témoigner de l’histoire en marche, des utopies révolutionnaires et de la fraternité humaine. Son engagement politique dans les années 1930 – au parti communiste et à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires – va de pair avec son engagement artistique. En peignant l’histoire en mouvement, il raconte « la vie des hommes de son temps ». De ses premiers portraits et autoportraits aux dessins clandestins à Buchenwald, des immenses fresques pour le défilé unitaire de la gauche le 14 juillet 1935 à ses peintures qui dénoncent le colonialisme en Algérie en 1952, de ses tableaux consacrés aux métallurgistes et mineurs de Denain, jusqu’à ses croquis de la banlieue rouge, toute la peinture de Boris Taslitzky raconte l’itinéraire d’un homme, d’un peintre humaniste, qui n’a jamais cessé de conjuguer art et engagement.

De la peinture au dessin

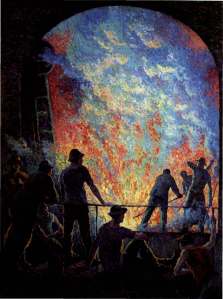

L’exposition que lui consacre la Piscine, d’une très grande richesse sous le label « Boris Taslitzky, l’art en prise avec son temps », permet de découvrir un parcours incroyable, la diversité et la multiplicité d’approches dans ses gestes picturaux, sa fidélité, jusqu’au bout, à son engagement politique. « Je n’ai aucune préférence pour un mode d’expression ou un autre. Je passe invariablement de la peinture au dessin, suivant mes envies » disait-il. Il suffit de déambuler dans l’exposition pour s’en convaincre. On mesure, d’abord, combien Boris Taslitzky savait dessiner. Le trait est juste, précis, sobre jusque dans les détails, des camaïeux de gris souvent troués d’un rai de lumière blanche. A partir des croquis clandestins de Buchenwald, Taslitzky, une fois libéré, les transformera en fresques aux couleurs vives et chaudes, pour mieux conjurer l’horreur. Il en est ainsi du Petit camp à Buchenwald.

Sur cette toile de 3×5 mètres, les baraquements rouges et verts tracent une ligne de fuite vers l’horizon pour laisser surgir au premier plan, une scène sortie des Enfers : cadavres empilés sur des charrettes poussés à bouts de bras par des prisonniers faméliques, silhouettes fantomatiques enroulées dans des couvertures, hommes errants, hébétés. Au second plan, des hommes, de dos, se soutiennent. Les couleurs contrastent avec l’horreur ainsi représentée. Puis il y a ce garde allemand, étonnamment seul, qui surveille, l’air presque désinvolte, ces hommes en guenilles. Mais ce qui attire le regard, c’est cet autre homme au centre du tableau : un squelette vêtu du pyjama rayé des déportés, un grand chapeau sur le crâne, les mains enfoncées dans les poches et cette chemise, d’un blanc immaculé. Il se tient droit, digne, incarnation de cette humanité qui ne faiblit pas, ne plie pas.

Des compositions réalistes et symboliques

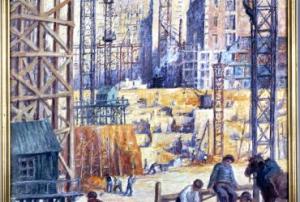

Même au plus profond de l’horreur, dans les camps de la mort ou dans les prisons française où il est incarcéré en novembre 1941 pour avoir réalisé « plusieurs dessins destinés à la propagande communiste », Boris Taslitzky, pour « cracher l’enfer » concentrationnaire, va peindre la fraternité, la solidarité, redonnant à tous ses frères humains leur dignité. Il fera de même quand, en 1946, il séjourne à Denain, à la demande du conservateur du Musée national des arts et traditions populaires, Georges-Henri Rivière. Grâce au soutien du maire communiste de la ville, toutes les portes lui sont ouvertes. De son séjour dans cette ville ouvrière du Nord, ses toiles racontent le dur labeur des femmes et des hommes dans la mine. Les Femmes de Denain, Cafus et galibots du puits Renard à Denain, Les délégués frappent par leur composition, réalistes et symboliques, qui se lisent comme autant de témoignages ethnographiques.

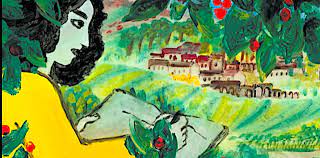

En janvier 1952, Taslitzky séjourne en Algérie avec la peintre Mireille Miailhe, à l’invitation des partis communistes français et algérien. En juillet, ils exposent leurs travaux à la Galerie Weil à Paris sous l’intitulé Algérie 52. La préfecture de police fait arracher toutes les affiches de l’exposition sur les murs de Paris. Les dessins et huiles de Taslitzky racontent sans fard les dessous de la colonisation. Il peint le petit peuple d’Algérie comme il avait peint quelque temps plus tôt le petit peuple des mines du Nord et annonce cette insurrection qui viendra deux ans plus tard.

Terrains vagues et jardins ouvriers

L’exposition consacre une large place aux dessins de la banlieue rouge réalisés en 1970. Une commande de Jean Rollin, critique d’art à l’Humanité et conseiller municipal chargé des beaux-arts à La Courneuve. Formidable promenade dans cette périphérie alors en pleine mutation, les dessins de Taslitzky offrent une vision peut être un peu trop idyllique de ces villes (Saint-Ouen, Stain, La Courneuve, Bobigny, Drancy) avec ces petits pavillons de guingois, ses terrains vagues et ses jardins ouvriers, oubliant les grands ensembles surgis de terre et les bidonvilles encore là. Catalogué dans le courant du « nouveau réalisme français” qui se revendique de la peinture d’histoire à vocation sociale dans la lignée des Poussin, Le Nain ou Courbet, et dont André Fougeron est le référent, ou peintre des Camps, l’œuvre de Boris Taslitzky est bien plus hybride et protéiforme qu’elle n’y paraît. On est surtout étonné devant l’humilité de cet homme qui a payé cher son engagement politique et n’a pas eu l’audience qu’il méritait. Cette exposition permet de rencontrer une œuvre passionnante et bouleversante. Marie-Jo Sirach

Jusqu’au 19 juin à la Piscine de Roubaix. Catalogue de l’exposition (éditions Anagraphis, 300 p., 30€).