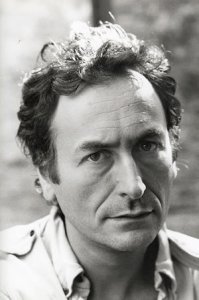

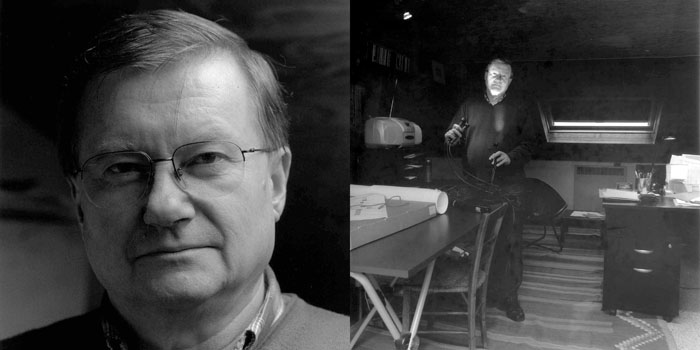

Photographe, Michel Séméniako fut aussi maître de conférences en photographie à l’université d’Amiens. Il publie L’échappée vive, une série de photographies illustrées des textes de Louise L.Lambrichs.

Deux approches principales caractérisent la recherche photographique de Michel Séméniako. Sans doute de nombreux lecteurs de Chantiers de culture connaissent ses portraits partagés, négociés. Images construites, réalisées en concertation créative avec leurs sujets, associant les membres d’une communauté, d’un collectif à la production de leurs images. « Cette recherche est également un travail sur l’identité », nous dit-il sur son site. « Négocier, c’est commercer, élire un partenaire avec lequel passer contrat à fin d’échanges. Contrat qui sera, dans ce cas, la rencontre photographique. Sujet et photographe discutent et décident à part égale, qui du contenu, qui de l’économie de l’image (..). Le statut de l’image est comme de double obédience, du participant et du producteur. De là, l’effet premier des images obtenues. Impression de translation, d’effective contamination du réel par l’art et inversement ». C’est cette dynamique, qui se dégage, par exemple, dans « Identité / Activité, autoportraits d’agents EDF », des photos réalisées en 1999 lors d’une résidence EDF à la demande de la CCAS. Photos exposées en grand formats par la CGT à la Bourse du Travail d’Arles durant les rencontres de la photographie la même année.

Par-là surtout, Michel Séméniako est connu dans la large société du travail comme dans beaucoup de sphères des activités humaines (hôpitaux, lycées, mondes de l’enfance, prisons, territoires…). Il est très probablement l’un des photographes les plus soucieux de repérer ce qui dans l’activité humaine modèle le corps/cœur et âme. Il donne à voir hors de tout chagrin, de toute résignation et ressentiment, ce qui fait humanité et comment elle se symbolise dans de bien mystérieuses correspondances avec le monde des objets : meubles, outils, décors… C’est cette correspondance qui nous est rendue présente

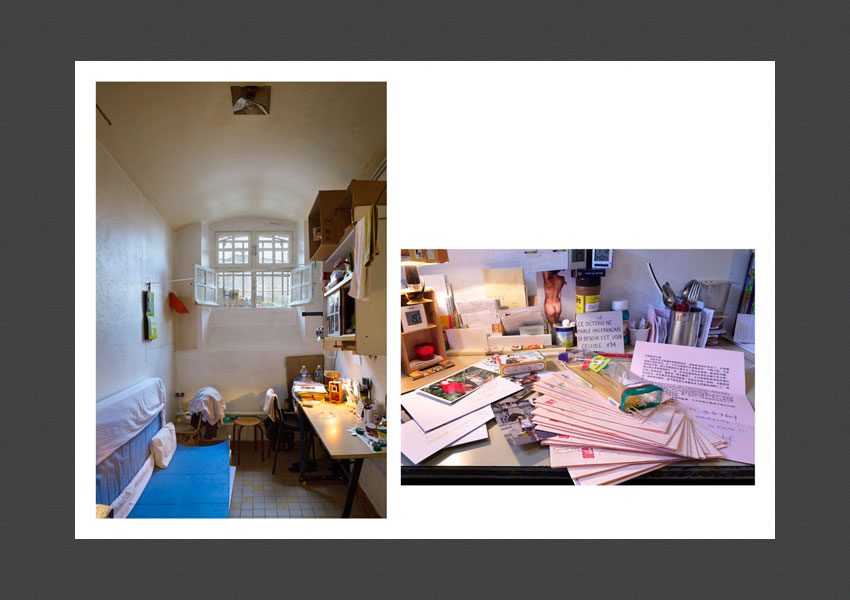

Il y a une autre dimension du travail de Michel Séméniako, un peu différente mais qui parfois s’y mêle. Une autre modalité d’un même regard photographique en quelque sorte. On pourrait dire que c’est celle de l’étrange, du songe qui surgissent dans l’errance et l’accompagnent comme une promesse de voyages intérieurs. C’est tout autant peut-être d’ailleurs le regard de l’incarcéré qui, dans sa solitude forcée, voit les choses autrement qu’il ne les voyait. Et qui probablement même les voit véritablement. Et c’est pourquoi il s’y attache comme à une bouée. Images aussi de l’index de l’enfant courant sur le papier peint alors que, malade, il est alité et là, s’ouvre en lui le monde abyssal du sensible. Dans le détail, il n’y a pas que le diable mais peut-être aussi ce qui sauve de la neurasthénie : le fil reliant à cette baudruche qu’est le vaste monde.

Proche du rêve, ce n’est toutefois pas le rêve, car dans le mot rêve on entend trop souvent l’écho de la mauvaise chanson que la société nous chante.Abîmant par-là l’idée-même du bonheur dont elle fait un cliché stéréotypé, mais pas une image. Pas pour rien peut-être que l’on voit le jeune Michel S dans « La Chinoise », le film de Godard où il s’appelle Henri ! Les vraies images de bonheur se reçoivent de l’errance, du songe éveillé. Un regard flottant, pour paraphraser Freud qui, lui, parle d’écoute flottante mais qui conduit à une fixité d’une grande précision lorsque qu’il s’arrête. L’ilage est tout autant un don qu’une prise. Une précision d’oiseaux de proie, alors. Un plein présent. La succession des images, comme un collage, renvoyant de nouveau à un « paysage » en vues croisées du photographe et de celui à qui l’image est adressée et qui y puise des ressources pour enrichir de nouvelles rencontres esthétiques son propre imaginaire.

« Lorsque nos pas nous entraînent, comme chaque jour, vers une destination quelconque, notre esprit est tout à ce qui est devant nous. Très rarement, il se tourne vers le sol, sauf à éviter une crotte de chien ou un objet abandonné.

Alors oublions tout et perdons-nous, explorons le sol où nos pas nous égarent et découvrons la richesse de cet espace ignoré. Il porte une incroyable variété d’objets, de matières, de lumières et leur mise en relation par le cadrage en fait un territoire d’exploration plastique »

Encore un nouveau territoire de l’art ! On aura deviné que les temps et les espaces qui ont strictement limitées nos courtes promenades respiratoires auront été très particulièrement propices à de telles explorations, à ces marches où,comme dans un rituel-chaque jour-dans la limite d’un kilomètre, le marcheur établit un itinéraire citadin. Que Michel Séméniako ait photographié inlassablement le territoire de ses flâneries au plus près du sol, déambulant sur les trottoirs, découvrant la richesse de ces espaces ignorés, ne surprend pas. Ils portent, nous dit-il, « une incroyable variété d’objets, de matières, de formes et de lumières ».

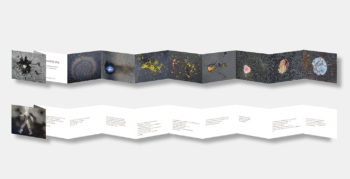

Cela en fait un livre accordéon. Un livre accordéon, cela a un nom. Un nom italien. En Italie, toutes les formes de livres ont un nom. Un livre accordéon, c’est un laporetto. Le titre, évocateur, de celui-ci est L’échappée vive. « L’échappée vive » invite le lecteur à se promener dans les chemins buissonniers de la création, ces chemins qui ont continué à se chercher en secret, au cœur du confinement qui les a rendus plus nécessaires que jamais. Jean-Pierre Burdin

Toutes les photographies, coloriant cet article, sont signées Michel Séméniako

Un espace de rencontre

« L’échappée vive » esquisse cet espace de rencontre où Michel Séméniako invite Louise L.Lambrichs, comme il l’avait conviée à faire écho à son travail photographique, « Exil ». Louise L. Lambrichs est auteure, romancière, essayiste et poète. Pour en savoir plus, accéder au descriptif de l’ouvrage et au bon de commande : Trans Photographic-Press. La souscription sera close le 31 mai. Le site du photographe : www.michel-semeniako.com