Décédé le 06/09 à l’âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo recueille à juste titre l’inconditionnel hommage à la hauteur de son talent. Homme de théâtre autant que du cinéma, il s’imposa durablement dans l’imaginaire populaire. Sans jamais renier son attachement à ses convictions de jeunesse lorsqu’il fut élu à la tête du SFA, le syndicat CGT des artistes interprètes. La face cachée d’un immense comédien que Chantiers de culture se réjouit de mettre en lumière. Yonnel Liégeois

à lire : L’écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo, de Tangui Perron avec une préface de Costa-Gravas (éd. de l’Atelier, 240 p., 30€).

LA DéCLARATION du SFA : JEAN-PAUL BELMONDO, ARTISTE DRAMATIQUE… ET SYNDICALISTE !

Jean-Paul Belmondo a tiré définitivement sa révérence hier (le lundi 06/09, ndlr). Si les médias saluent son immense talent et sa riche carrière, nous ajoutons à ce flot d’hommages un aspect méconnu de sa vie : son engagement syndical, au service du SFA et de la CGT.

Sa carrière cinématographique a en effet démarré en 1957, dans un film réalisé par Henri Aisner et commandé par la CGT. Intitulé Les copains du dimanche (qui avait aussi au générique Michel Piccoli), l’objectif de ce film était de « célébrer la fraternité ouvrière », ainsi que le résumait Jean-Paul Belmondo lui-même.

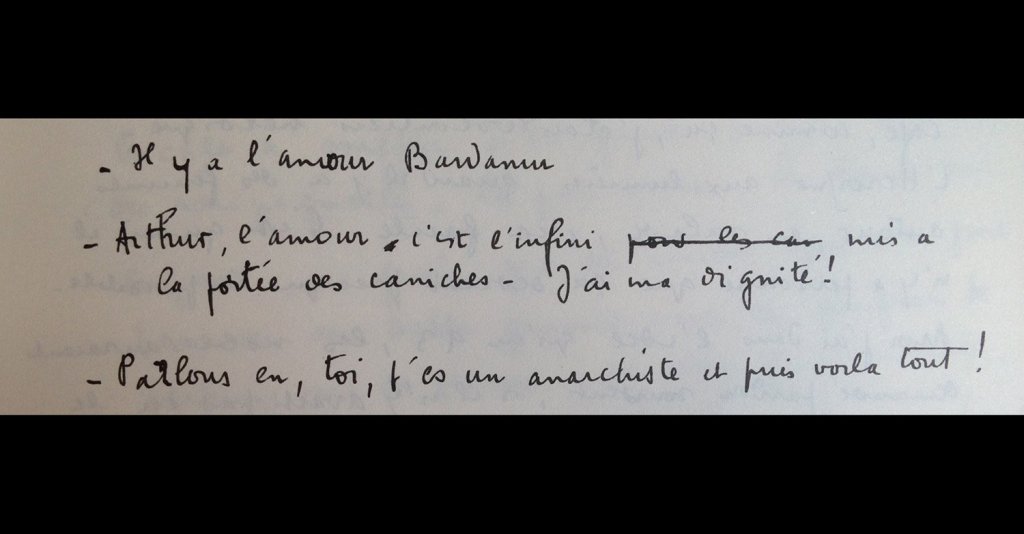

Rapidement, il prend sa carte à ce qui était à l’époque le Syndicat français des acteurs (SFA), et participe en 1962 à son premier Gala de l’Union, pour l’Union des Artistes. En novembre 63, peu de temps après avoir tourné L’homme de Rio, il est élu président du syndicat, à l’unanimité. Voici ce qu’il déclara au sujet de son engagement : « Je m’étais toujours senti concerné par les combats militants, car il était question de défendre nos droits à une époque où les réalisateurs empochaient toute la gloire, et les producteurs tout le pognon. […] Ma considération pour le métier d’acteur était bien trop grande pour permettre sans broncher qu’on nous dévalue, nous spolie, nous maltraite. […] Il n’était donc pas question de combattre à distance, de loin, sans être immergé dans les préoccupations communes ».

Durant 3 ans, Jean-Paul Belmondo mit sa notoriété au service du syndicat et des artistes à la position moins assurée (…) Il démissionne de son mandat en 1966, trop accaparé par sa carrière à la croissance exponentielle. Il resta adhérent du syndicat de nombreuses années après, et continua encore, quand le temps le lui permettait, de participer aux Galas de l’Union. Nous adressons, au nom de tout le SFA, nos plus sincères condoléances à sa famille, et saluons encore une fois l’homme, l’artiste et le militant qu’il fut. Adieu, camarade.

Le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, le Maitron, consacre à Jean-Paul Belmondo une notice fort riche et documentée, signée de la sociologue et chargée de recherche au CNRS Claude Liscia.

Fils du sculpteur Paul Belmondo (et de l’artiste-peintre Madeline Rainaud-Richard, ndlr), Jean-Paul Belmondo fut scolarisé à l’École alsacienne, une des meilleures écoles privées de Paris, dont il fut renvoyé pour indiscipline. Il réussit le concours d’entrée au Conservatoire national d’art dramatique dont il suivit les cours jusqu’en 1956.

Encore étudiant, il fut découvert par Henri Aisner, à la recherche d’un jeune comédien qui ne parût pas issu de milieux bourgeois, pour un film commandé par la CGT. Les Copains du dimanche fut ainsi tourné en 1956, au lendemain de l’invasion de la Hongrie par les chars soviétiques et du rapport Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline. Confrontée à une forte baisse de ses adhérents, la CGT voulait que ce film constitue une propagande en faveur des comités d’entreprise, encore peu développés dix ans après leur création. Jean-Paul Belmondo incarna un ouvrier métallurgiste de dix-huit ans, ayant perdu son père à la guerre, travaillant 55 heures par semaine et habitant avec sa mère en banlieue ; son seul luxe : une guitare. Entraîné par un camarade dans la création d’un aéroclub ouvrier, le personnage se range du côté d’une jeunesse ouvrière honnête, laborieuse, solidaire, opposé à une jeunesse dorée, oisive et immorale. Le film décrit le double piège de division syndicale et de récupération patronale pour conclure en exaltant la force de l’union des syndicats et des générations.

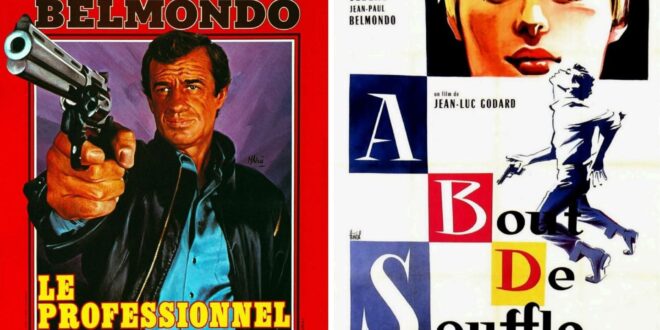

Le film ne fut pas projeté en salles, car le syndicat des producteurs fit pression sur celui des distributeurs pour empêcher sa diffusion ; irrités par son plaidoyer en faveur de l’ouverture vers les autres syndicats, certains militants de la CGT n’en furent pas mécontents. Cependant le réalisateur Marcel Carné vit le film, y remarqua le comédien et le fit tourner dans Les Tricheurs, film sur la jeunesse dorée sorti en 1958. Rapidement, Jean-Paul Belmondo devint l’acteur fétiche des jeunes réalisateurs de la Nouvelle Vague en train d’émerger et qui devait marquer fortement l’histoire du cinéma français. En 1960, avec à bout de souffle de Jean-Luc Godard, il acquit une célébrité durable.

Comptant sur cette aura de modernité pour servir sa cause, le Syndicat français des acteurs (SFA) l’élut le 5 novembre 1963 à sa présidence pour remplacer Michel Etcheverry, qui assuma désormais avec Michel Piccoli la vice-présidence (…) à l’occasion de sa ré-élection en septembre 1965, il confia : « Si nous faisons tous partie de la CGT, c’est parce que c’est le seul syndicat qui nous soutienne ». Il se révéla peu disponible. Aussi Robert Sandrey, le délégué général, le tenait-il scrupuleusement au courant de la vie interne et externe du SFA, et lui soumettait-il lettres et documents à signer, insistant pour que le comédien ne soit présent qu’en cas de nécessité extrême — et n’y réussissant pas toujours.

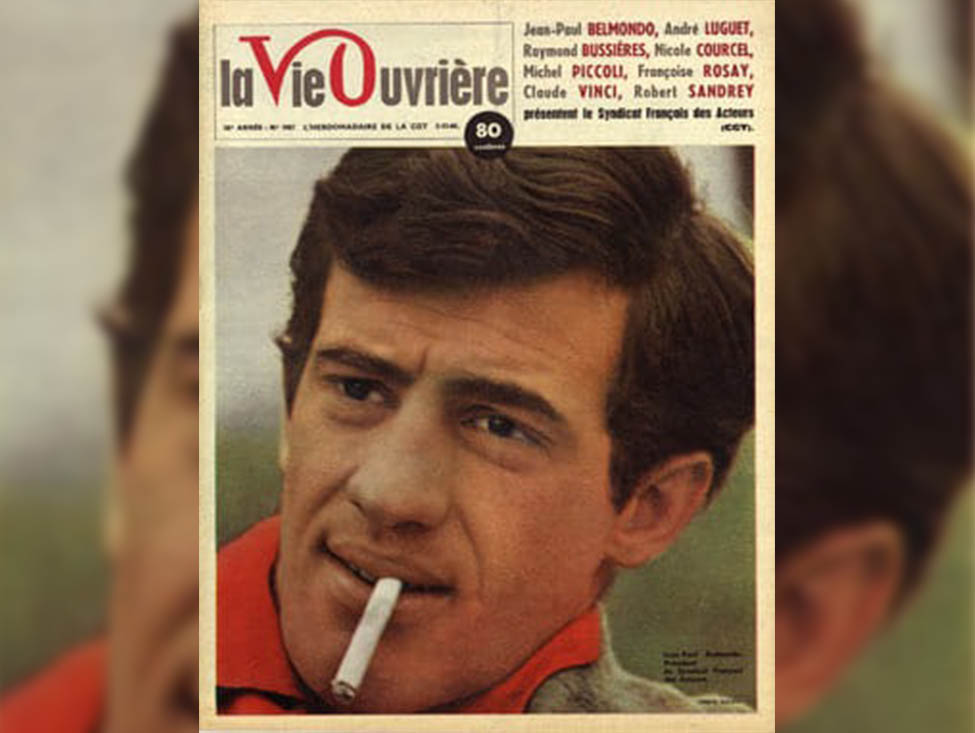

Malgré tout, dans ces limites-là, Jean-Paul Belmondo se plia au jeu, défendant publiquement le syndicat, le mentionnant dans ses interviews. Ainsi s’exprimait-il en décembre 1964 dans l’hebdomadaire de la CGT, La Vie ouvrière : « C’est un syndicat comme les autres. Je sais que vous allez penser aux vedettes, aux gros cachets… Nous sommes quoi, une dizaine peut-être ? N’en parlons pas, car là il ne s’agit plus à proprement parler de notre métier d’acteur. Nous sommes traités à ce niveau non pas comme des comédiens, mais comme des marques de pâte dentifrice. Ce n’est pas ça le spectacle. Le spectacle, ce sont les quelque vingt mille comédiens, acteurs de cinéma, de théâtre, de télé, qui travaillent quand on veut bien leur en donner l’occasion et dont beaucoup ont bien du mal à vivre de leur métier, ce métier qu’ils ont choisi et qu’ils aiment. Et ceux-là, je vous assure, ils ont besoin d’être syndiqués et de se battre pour la vie. J’ai des tas d’amis qui travaillent trois mois par an et moins parfois. Mais il faut manger pendant douze mois. Les sources d’emploi, voilà le problème ».

Car, en ces années, le souci majeur du syndicat était l’exploitation des comédiens par la télévision, qui n’était pas encore astreinte à la législation du travail en vigueur dans le cinéma et le théâtre ; aussi, des pourparlers furent-ils engagés pour assurer aux acteurs un paiement en cas de rediffusion. Le déclin du théâtre, concurrencé par le cinéma et la télévision, constitua une autre préoccupation du syndicat qui, pour y remédier, apporta son soutien au Comité de sauvegarde du théâtre. En 1965, Jean-Paul Belmondo fut reconduit à la présidence du SFA tout en demeurant très sollicité par le cinéma et par son propre vedettariat. Son absentéisme chronique finit par générer une certaine amertume. En particulier, il fut critiqué — sur la forme plus que sur le fond, lui précisa Robert Sandrey — à la suite d’un entretien avec Michel Cournot dans Le Nouvel Observateur, où il se montrait caustique à l’égard du Conservatoire d’art dramatique.

Le syndicat lui demandant un rectificatif, il refusa ; peu après il annonçait sa démission, rendue officielle en septembre 1966 : « La profession dans la période de trouble si grave qu’elle traverse, disait-il, avait besoin d’un président plus actif, et surtout plus présent ». Dès lors, il poursuivit une carrière de premier plan.