Aux éditions Marabulles, signé Chloé Célérien et Karim Nedjari, est paru l’album Générations poing levé. Une BD qui raconte le parcours de sportifs qui ont tout risqué pour défendre leurs convictions et combattre les conservatismes. Jusqu’à leur carrière !

Jeux de Mexico, été 1968, retentit l’hymne des États-Unis. Sur le podium, l’Américain Tommie Smith, qui vient de remporter le 200 mètres, brandit en silence son poing ganté. Imité par son compatriote John Carlos, médaillé de bronze… Ce geste de protestation contre la ségrégation raciale aux États-Unis a marqué le monde. Qui sait le prix payé par ces athlètes noirs pour avoir osé braver les forces réactionnaires de leur pays, alors qu’ils dominaient leur discipline ?

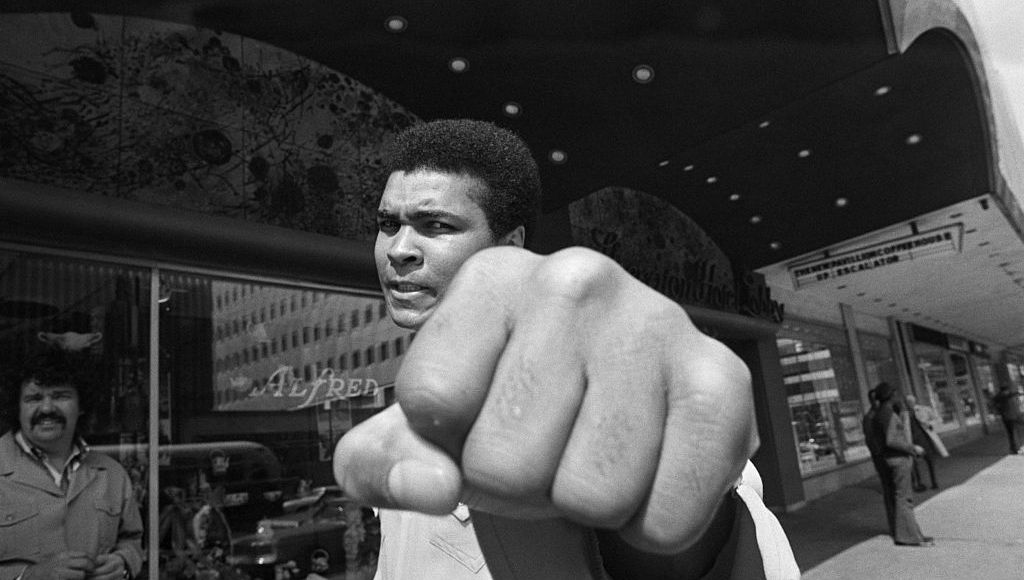

Rayé de l’équipe nationale, menacé de mort et considéré comme un danger pour l’État, Tommie Smith entamera une longue traversée du désert avant d’être réhabilité en 2016 par le président Obama. Portrait de dix légendes qui ont marqué leur discipline et risqué leur carrière sportive pour leurs idéaux, l’album Générations poing levé, signé par Chloé Célérien et Karim Nedjari, est bien plus qu’un livre de récits sportifs. La BD s’ouvre sur le plus contemporain d’entre eux. À l’ère des réseaux sociaux, le footballeur anglais de Manchester United, Marcus Rashford, a compris que son statut de superstar pouvait servir une juste cause. En quelques tweets, il réussit à faire plier durant la pandémie le gouvernement conservateur du pays en exigeant le retour des repas gratuits pour les enfants pauvres. Avant lui, d’autres « grands » ont osé mettre en jeu leur carrière. Le plus fameux ? Mohamed Ali, bien sûr. Au firmament, le boxeur préfère risquer la prison plutôt que de servir dans l’armée lors de la guerre au Vietnam. « Aucun Vietcong ne m’a jamais traité de nègre », clame-t-il. Une prise de position qui lui coûte son titre de champion du monde mais le fait entrer dans l’histoire.

Ce récit de « poings » ne s’arrête pas aux figures masculines. Qu’elles s’appellent Nadia Comaneci, Megan Rapinoe ou Caster Semenya, des sportives ont aussi marqué leur temps en affrontant les conservatismes et en refusant l’assignation faîte à leur corps : jugé trop masculin, hors norme, pas de la bonne couleur… Souvenons-nous de la jeune prodige française du patinage, Surya Bonaly, capable d’enchaîner des sauts d’une incroyable difficulté. Cette surdouée a toujours échoué au pied des podiums. Les juges lui reprochant d’être trop musclée, pas assez artistique… En réalité, dans le contexte des années 80, la présence d’une patineuse noire sur la glace ne passe pas. « Le problème ? Surya peut faire tous les efforts du monde, elle ne peut pas changer sa couleur de peau », écrivent les auteurs. Sans jamais se renier, à sa manière, elle a malgré tout ouvert une autre voie. Cyrielle Blaire

Générations poing levé, par Chloé Célérien et Karim Nedjari (éd. Marabulles, 160 p., 17€95).